摘自唐作藩《音韻學教程》,有删減

(原文為繁體,為了友善閱讀,鄙人純手打轉為簡體,難免疏漏與錯誤,懇請指正)

常用的古入聲字大約有500來個,這500來個字,在現代國語裡有将近1/2變讀為去聲,将近1/3變為陽平,其次是變讀為陰平,約占15%,最少的是變讀上聲,約占6%。怎樣從國語去推斷古代的入聲字呢?這裡再從音韻學的角度做點補充。

一

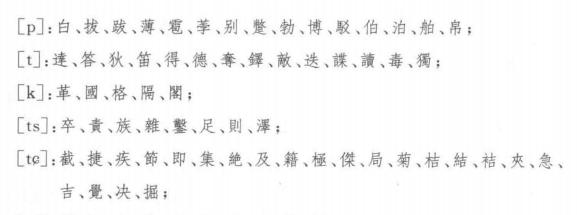

聲母是不送氣的塞音和塞擦音而讀陽平的字,絕大多數來自古代入聲。所謂不送氣的塞音和塞擦音,就是指[p][t][k]和[ts][t ][t ]。例字如:

我們知道,國語裡的陽平字有兩個來源:一是來自古平聲,一世來自古入聲。由古代平聲字來的陽平字,如果聲母是濁的塞音、塞擦音,一般都讀送氣清音(即[p’][t’][k’]和[ts’][t ’][t ’])。不送氣的陽平字隻會來自仄聲,而仄聲中上聲和去聲極少變讀平聲的,是以隻能來自入聲。掌握這條規律,則可以推斷約1/5的常用入聲字。隻有個别例外,如“弼”字本來是個并母入聲,按規律應念陽平,但在國語裡卻讀成了去聲。

二

[ye]韻母的字大都來自古代入聲。如“虐、略、決、确、學、月、約、厥、絕、雀、穴、血”等。在常用字中隻有“瘸、靴”二字例外,它們古屬舒聲戈韻。

三

[uo]韻母和卷舌聲母相拼的字來自古代入聲。國語的[uo]韻母也有兩個來源,一是來自陰聲韻,一是來自入聲韻。但是來自陰聲韻(歌戈韻)的字沒有與卷舌聲母相拼的,而能與卷舌聲母相拼的則都來自入聲,如“酌、桌、琢、啄、捉、着、镯、濯、濁、辍、拙、綽、戳、說、碩、溯、若、弱”等。

四

[ ]韻母和古端、精二組聲母相拼的字,大都來自古代儒生。如“得、德、特、樂、則、澤、責、側、策、塞、色、瑟”等。國語的[ ]韻母也有陰聲韻和入聲韻兩個來源,但與“端、精”二組聲母相拼的字,沒有來自陰聲韻的,隻有來自入聲韻的。

五

[ie]韻母和幫組、端組聲母相拼的字,來自古代入聲。如“憋、别、撇、滅、蔑、跌、蝶、鐵、帖、捏、聶、列、烈、劣”等字。[ie]韻母也有兩個來源,一是來自鹹、山二攝的四等入聲韻,一是來自假、蟹二攝中二三等舒聲韻。來自鹹、山二攝入聲韻的,[ie]韻不僅可以跟牙喉音相拼,而且可以跟唇音幫組、舌音端組聲母相拼,而來自假、蟹二攝中二三等舒聲韻(麻、皆、佳)的[ie]韻,隻跟牙喉音(現代已演變為[t ][t ][ ]的)聲母相拼。

六

聲母[f][ts][ts’][s]和[a]韻母相拼的字,來自古代入聲。如“發/髮、法、伐、罰、匝、擦、撒、薩、飒”等字。[a]韻母也有兩個來源,一是來自古代陰聲韻(麻),一是來自古代的入聲韻,而跟[f][ts][ts’][s]四個聲母相拼的字(如“發、雜、擦、撒”),一般來自古代入聲韻。

七

一些開韻尾(包括元音韻尾和無韻尾)的有文白兩讀,而又沒有意義上差別的,往往是入聲字,如“色”字,既念[s ](文),又念[ ai](白)。又如“澤、擇、角、腳、血、麥、脈、剝、削、薄、冊、落、六、沒”等字一般都有文白兩讀,屬于這一類。

以上七條都是從現代國語的讀音來推斷古代入聲字的。掌握這幾條規律,500來個常用入聲字,絕大多數可以推斷出來。此外我們還可以從反面排除一大批非入聲字,肯定它們不是入聲字,可以縮小辨識入聲字的範圍。比如陽聲韻字,肯定不是入聲字。

又如國語中念[ts ][ts’ ][s ]的字,都不是入聲字,因為它們隻是從止攝(支、脂、之三韻開口)精組來的,如“茲、資、姿、紫、子、字、自、雌、疵、慈、瓷、刺、次、賜、斯、私、思、絲、司、死、似”等等。

還有,念[uei][uai]韻的字,也基本上不是入聲字。因為現代國語的[uei]韻母和[uai]韻母,是從止、蟹二攝來的,一般沒有來自入聲的。僅有[uai]韻個别字例外,如“率”字。

除此以外,我們還可以利用形聲字的聲符來類推。如“合”,《廣韻》是收[-p]的入聲字,那麼凡從“合”聲的“盒、答、颌、鴿、塔”等字,也都是入聲,而且都是收[-p]的。又如“出”,《廣韻》是收[-t]的入聲字,那麼凡從“出”聲的,如“拙、茁、倔、崛、掘”等字,也都是入聲,而且都是收[-t]的。再如知道“讀(讀)”的聲旁“”(和“買賣”的“賣”不是一個字),《廣韻》是收[-k]的入聲字,那麼凡從得聲的“渎、椟、犢、牍、黩”等字也都是入聲,而且都是收[-k]的。諸如此類的情況,大家都可以自己做些歸納,以幫助辨認和記憶哪些字古屬入聲,哪些字不是入聲。