唐朝是中國古代外交史上最為自信的一個朝代,絲綢之路就是她曾經的輝煌外交文化的見證。

中國是世界上第一個開始養殖蠶并且利用蠶絲織布的國家,經過一代代養蠶人和匠師們的探索,中國的絲綢享譽國内外。根據史料記載,絲綢之路在開辟之前,就已經有商人将中國的絲綢送到了中亞和印度。在《穆天子傳》之中記載着,周穆王周遊列國之時,就是以絲綢作為禮物,得到了各國貴族的熱捧。因為各國對絲綢的強烈需求,開辟一條通商道路迫在眉睫。

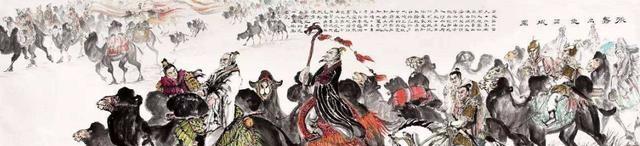

公元前140年,漢武帝剛剛即位,便讓張骞前往西域,希望通過張骞加深和西域的合作,以削弱匈奴的力量,從此打開河西通道。張骞這一次出使西域曆經險阻,被匈奴俘虜之後,他在匈奴留居十年,匈奴各種威逼利誘,都沒有動搖他的決心。公元前129年,張骞乘匈奴不備逃了出來,最終抵達了大月氏,而後來到了大夏。張骞此行被稱為''鑿空之旅''。公元前119年,張骞第二次出使西域,這次張骞一路順遂,西域各國從張骞身上看到了漢政權的善意,紛紛派使者前往漢朝。在張骞的努力之下,絲綢之路的雛形開始出現,主要輸送的商品即為絲綢。

而今天我們要說的''胡風文化''就是根植于絲綢之路上的一種文化形式,早在《戰國策》之中就已經出現了''胡人''的說法;在賈誼的《過秦論》之中有''胡人不敢南下而牧馬,士不敢彎弓而報怨'',這裡的''胡人''指的就是匈奴了。到了隋唐時期,絲綢之路已經得到了擴張,在中原和西域的交往之中起到了非常重要的作用。在唐朝時期,已經出現了海上絲綢之路,經濟貿易空前繁榮,中原和西域的文化交融也日益緊密。

唐朝的外交宗旨為''中國既安,卷夷自服'',縱觀中國曆朝曆代的經濟政策,大多是尊崇重農抑商,從一定程度上保障了社會的穩定發展。但是這項政策也在根本上扼制了商品經濟的發展。在唐朝,對于外邦商人,執政者都是開放懷柔的政策。他們尊重外來使者和商人的外交禮儀,不會強制他們入鄉随俗。為了規範外商在唐朝的經商行為,唐朝政府還專門設定了市舶使管理海外貿易,我們在最近比較大熱的《長安十二時辰》之中就已經有所展現。同樣,為了保護外來商人的利益,對于欺騙外商的人員,政府會下令嚴懲。

少數民族的商品帶着濃重的少數民族文化色彩,無論是從沒品嘗過的口味、新穎的材質、造型或者紋飾,都給了市民階層強烈的新鮮感。漸漸的,這些食品或者用品都成為人們生活之中不可或缺的一部分,有商品交流帶來的文化交流顯而易見,胡風文化逐漸深入到唐朝市民文化之中。

文化交流的自由和繁榮就是建立在這種政治和經濟基礎之上的,在宗教信仰之上,唐朝政府對于外來民族的文化是保護的,在唐朝,少數民族的人們可以按照自己的習慣進行宗教活動。根據史料記載,當時在廣州的伊斯蘭教教徒就有一萬多人。在這樣開明的文化思想政策之下,人們思想解放,并且熱衷于接受外邦文化。唐朝的繁榮和開放,吸引了一批一批的商人和外國學者前往這座繁榮的國家,今天我們依舊能在諸多國外史料之中看到當年盛唐的繁榮景象。

胡風文化在唐朝自成一派,不僅沒有被唐朝的官民排擠,還将追求這種新奇的文化當做是一種潮流風尚。唐朝人胸襟開闊,對于新的産品大膽嘗試,從平時的吃穿住行到歌舞繪畫,他們都極為推崇。對于當時的貴族來說,在待客之時提供新穎的胡人美食,并且有穿着奇裝異服的胡姬前來獻舞一曲,是最上等的待客方式。因為貴族對胡風文化的追捧,市民階層對此也十分熱衷。比如,在當時長安的西市,單單是外商經營的店鋪就有兩百多家,胡人經營的酒肆在當時特别有名氣,酒肆之中經常有異域風情的舞女起舞助興,正如我們在現在很多影視作品之中所看到的一樣,當時的胡人酒肆可以說是長安城最為熱鬧的地方。

胡風文化并非一日形成的,在潛移默化之中,胡人的生活習慣也漸漸地影響了漢族人的生活方式。

胡床,一種可以折疊的坐具,也被稱為''交椅'',就是我們今天所說的''第一把交椅''。在胡床傳入之前,我們的先輩們都是習慣于就地跪坐的。後來這種攜帶友善的坐具傳入之後,人們普遍覺得它坐起來十分舒适,胡床就迅速在中原傳播開來。有學者說,李白《靜夜思》之中的''床前明月光'',''床''指的就是胡床。史料之中記載,當年唐穆宗就是在紫宸便殿禦大繩床面面見百官,并且商議立太子之事。胡床的傳入對中原人的坐姿産生了決定性的影響,後來人們從跪姿到坐姿,一直延續到了今天。

胡風文化在唐朝的另一個重要展現就是酒文化了,從酒器上來看,少數民族的諸多奇異的酒器傳入,人們開始接受别族豪放粗狂的飲酒之風。在唐朝詩人的詩作之中,我們時常看到''葡萄美酒''''胡姬''的身影。

在服飾上,唐朝的漢人對于少數民族的服飾普遍喜愛,并且毫不避諱地穿戴異族服侍,并不将這種奇裝異服當做新奇。在認祖歸宗觀念非常深入的中原,這樣廣泛接受異族的服侍還是非常罕見的。這種現象不僅僅集中在民間,就連皇宮也十分流行。唐代宮中女子所佩戴的步搖就是從異國傳入的,而讓我們感覺十分''怪異''的''世時妝'',也是中亞婦女和吐蕃婦女妝面的結合,雖然看起來毫無美感,但對當時追求标新立異的女性來說是一種十分具有個性的妝容。念出''妍媸黑白失本态,妝成盡似含悲啼''的白居易,放在那個時候,大約會被姑娘們稱為''直男''了吧。

說完了穿的和用的,下面就說說重頭的飲食吧。絲綢之路帶來的美食數不勝數,直到今天我們引以為傲的傳統美食,其實有很大一部分是那個時候由海外商人引入到中國的。比如我們現在家家戶戶常吃的燒餅就是在''胡餅''的改良之下發明出來,并且深受人們的喜愛。當時從西域傳來的香料為唐人打開了新世界的大門,特别是胡椒的引進,引起了我國烹饪手法的改良。

胡風文化的傳入不僅在生活的方方面面,對人們的思想的影響也是巨大的。比如受到少數民族的影響,唐朝女子的思想更為解放,而不是被''夫權''和''父權''壓得擡不起頭來。唐朝女子比其他朝代的女子更加自由,他們在一定程度上可以選擇自己的人生,穿着打扮随心所欲,追求個性解放。在婚姻生活之中,男女雙方趨向于平等,女子甚至可以和男子一樣騎馬涉獵,有着少數民族女子的豪爽之風。

唐朝之是以能如此寬容地接受外來文化,就是因為對自我文化的高度自信,因為與此同時,他們也将大唐的招牌打入了西域各地。外民族文化的傳入并沒有徹底改變中國的文化格局,而是從細節方面補充中國文化的不足或者不完美之處。胡風的傳入的确對唐朝人民的生活習慣或者審美習慣産生了沖擊,但審美和思想的多元化,不就是所謂的''大國氣度''嗎?相比于固執守舊,''喜聞樂見''才是大唐人的生活态度!

參考資料

陳鴻彜——《中華交通史話》,中華書局

謝弗著——《唐代的外來文明》,陝西師範大學出上社

李曦珍、王雪、胡辰——《傳播之''路''上的媒介技術進化與媒介形态演變》