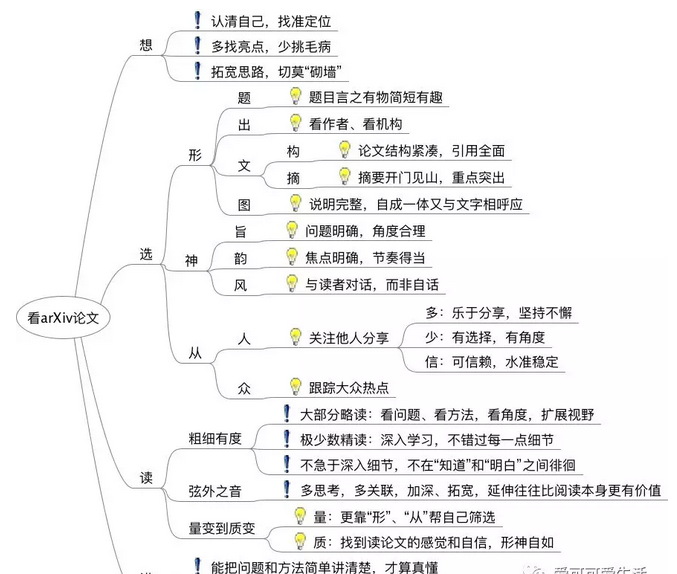

長話短說,先看圖:

總的來說,arXiv學海無涯,泛舟有道:想清楚,巧選擇,多泛讀,勤總結。其實不止arXiv,其他論文也一樣,隻是arXiv流量大,更需要技巧。

有人說arXiv垃圾太多,不值一讀,這種說法,我深感不以為然。我在微網誌上曾說過——如果你愛它,就把它發到arXiv,因為那裡是聖殿;如果你恨它,就把它發到arXiv,因為那裡是垃圾場。

arXiv就是這麼個魚龍混雜,讓人又愛又恨的地方。平心而論,arXiv上高素質的論文不在少數,且有快速上升之勢,廢話少說,看資料:2017年,理論計算機科學與機器學習領域,超過60%的發表論文都有arXiv電子版。且不說arXiv還有最美的兩點:快 & 多 。“快”自不必細表, 第一時間洞悉實力團隊最新方向/成果,零延時跟蹤最新問題/技術前沿,arXiv是個太理想的地方,期刊、會議絕無勝算;“多”怎麼也成了優點?因為多,是以雜,統計上才能更有效代表整體趨勢——占坑也好,廢稿也罷,良莠不齊,總量龐大,一分析,哪有路、哪是坑、哪深哪淺自然清清楚楚——噪聲不可怕,因為噪聲,才真實,分布才有連續性,才可信。說arXiv全是垃圾的,八成是沒深入研究、懶得淘金的人。怎麼讀?光靠勤奮還不夠,得講方法,講政策。

第一步,想清楚

想什麼?想定位,想目标,想方法。

為啥而看?跟蹤前沿?找問題?找方法?膜拜?探坑?找人?找撕?學寫作?湊談資?打發時間?定位清楚了,題材範圍自然清晰,不了解自己,隻能“通吃”,結果往往是“消化不良”。

不管什麼定位,有一點很重要:抱着學習的心态去讀,收獲往往更多。挑剔不會讓你顯得更有水準,取其精華,取長補短,才是成長正道。

前陣子Kyunghyun Cho在關于博士生為學之道的訪談裡提到了“過度閱讀”:

Excessive reading can create additional boundaries, holding a researcher away from trying out new ideas.

說的是“過度閱讀”有反作用,像“砌牆”,會妨礙你嘗試新想法。解決方法很簡單——擺正心态,就無所謂“過度”:讀論文讀的不是邊界,是思考,是啟迪,讀完該做什麼堅持去做:

Pursue your direction, try yourself, no matter if someone was successful or not in this direction so far.

讀論文的同時也不要忽略讀書——打好基礎很重要,尤其是論文作者認為“大家都懂”的“常識性”知識。基礎好才有“根”,新來的知識和思考才有關聯和生長的“幹”,終能長成一棵健康茂密的參天之“樹”。

第二步,巧選擇

讀arXiv,選擇很關鍵,選對了,就成功了一半。簡言之,選擇看三點:形、神、從。

形:看的是論文的表象,具體包括出處、題目、文字和圖表。

無疑,題目和出處是粗篩最有效的特征——題目言之有物、簡短有趣、問題方法立意新穎,作者、機構耳熟能詳,可迅速排除50%的論文,當然,根據具體定位,對作者、出處相對陌生的文章,不妨多一些寬容,如果标題有趣可以泛讀試試,有時也會出現“驚喜”;

文字部分,一看摘要和導言,二看全文結構。摘要開門見山,重點突出,導言對問題、難點、相關工作和本文工作交代清楚、邏輯嚴謹,全文結構緊湊不拖沓,引用全面的論文,可優先入選;

圖表部分,要求說明完整,自成一體又與文字相呼應。好的圖表,應該能展現本文的思想和特色,配合文字說明,能了解論文的角度和作者的思考。

神:看的是論文的内涵,具體包括主旨、韻律和風格。

好的論文,主旨明确,角度合理,思路清晰,一條線索貫穿全文;

論文的韻律,是對内容輕重詳略的編排,好的論文焦點明确,節奏得當,一眼能找到作者重點要表達的内容;

好的論文,一定不是自說自話,更像是與讀者之間的對話,對于讀者關心的方面和潛在的問題,都會貼心地預先作答,用主線引領讀者順暢閱讀。

從:看其他讀者的推薦和回報,可從一人,也可從衆。

跟随他人,恐怕是最便捷的一條選擇之路,但有時可遇不可求。

跟随一個人,看的是對方的方向和品味。選擇跟着誰,這是個不小的難題,就像是推薦系統做到最後,重點不在物物關聯,而在找對要協同的使用者。如何衡量對方是否值得“追随”呢?可以看是不是滿足多、少、信三個條件。多是指不但樂于分享,還能堅持不懈的持續分享;少是指在選讀論文方面有統一的品味和态度,甯缺毋濫;信是說可信,水準穩定,不輕易“夾帶私貨”。如果找到一位符合以上三點的人,又恰巧和你方向相似或部分重合,那絕對是可喜可賀!我在努力尋找這樣的人,也在努力做這樣的人,利己,利人,希望你也一樣。

從衆,也許算得上是條捷徑,大衆關注的,必有其看點,炒作也好,批判也罷,“焦點”就是這麼一種特别的東西,你不必完全“明白”,但“知道”一定有益無害。

以上所說,隻是用來判斷論文品質的一些粗淺“招式”,當你借助這些方法幫自己找出一定量的“好”論文,就會逐漸找到篩選論文的感覺和自信,這時候,就像習武的更高境界——“無招”勝"有招",可以輕松給論文打個比較客觀的總分了,相信這一天不會太遠。

第三步,多泛讀

終于到了讀論文的時候,别激動,也别忙着深入細節,先把政策搞清楚。建議大量泛讀,極少量精讀,避免走讀。

泛讀看什麼?看問題、看難點、看相關工作、看本文的角度和特色,重在拓展視野、延伸思考、充實基本面;

精讀看什麼?深入學習,不錯過每一點細節,避免道聽途說遺漏重點。隻有對自己特别“有用”的論文才精讀,一旦標明切勿淺嘗辄止、囫囵吞棗。

打定主意,嚴格區分,不要在“知道”和“明白”之間徘徊,做到精力的高效優化配置設定。

讀論文,重在思考,因聯系、深化而增值的部分是最可寶貴的。多思考,多關聯,加深、拓寬,為自己的知識體系添枝散葉,才是閱讀的意義所在。

第四步,勤總結

把閱讀的收獲及時總結、适時回顧是個很好的習慣。學習的過程,就是不斷地抽象、鞏固,适當的重複不但會加強你的記憶,也會啟發出一些更深入的思考。

試着多和别人分享,尤其是精讀的文章。就像費曼先生說的:“要是你無法用簡單樸素的語言解釋清楚,說明你還沒有真正了解”,講給别人聽,是檢驗自己是否真正讀懂的有效基準。

可以聽别人分享,但不要迷信,更不要當做了解新知的捷徑,偷懶取巧隻會得不償失,老話說得沒錯:“想要知道梨的滋味,就要親口嘗一嘗” 再細緻的閱讀分享,也不如老老實實閱讀一遍原文來得實在。

原文釋出時間為:2018-02-12

本文作者:愛可可愛生活

本文來自雲栖社群合作夥伴新智元,了解相關資訊可以關注“AI_era”微信公衆号