如果沒有學過書法,應當如何欣賞楷書、草書?總是提筆忘字應該怎麼辦?對于這些問題,往往很多人會從書本中尋找答案。但随着首檔書法美育類節目《妙墨中國心》的播出,越來越多年輕人也可以通過綜藝媒介,了解到書法到底是什麼。

本周,《妙墨中國心》即将在浙江衛視收官。浙江衛視戰略發展中心主任、《妙墨中國心》制片人張曉晖與《妙墨中國心》總導演周路莎接受新京報記者采訪。周曉晖坦承,《妙墨中國心》作為一檔書法節目,無論是業内同行還是專業老師,都并不看好其播出效果,“大家完全不知道這樣的一檔節目出來會是什麼樣的形态”。但第一期節目播出的反響卻遠超他們的想象。一位節目觀衆也曾反複觀看《妙墨中國心》的每一期節目,“篆書”那一期他甚至看了八遍,随時拿着筆記本做記錄。在周路莎看來,這是《妙墨中國心》交出的答卷,“我們還是希望大家在看完每期節目後,都學會一些(書法)竅門兒。這樣對大衆關于書法入門和認識的過程也能産生一定幫助。”

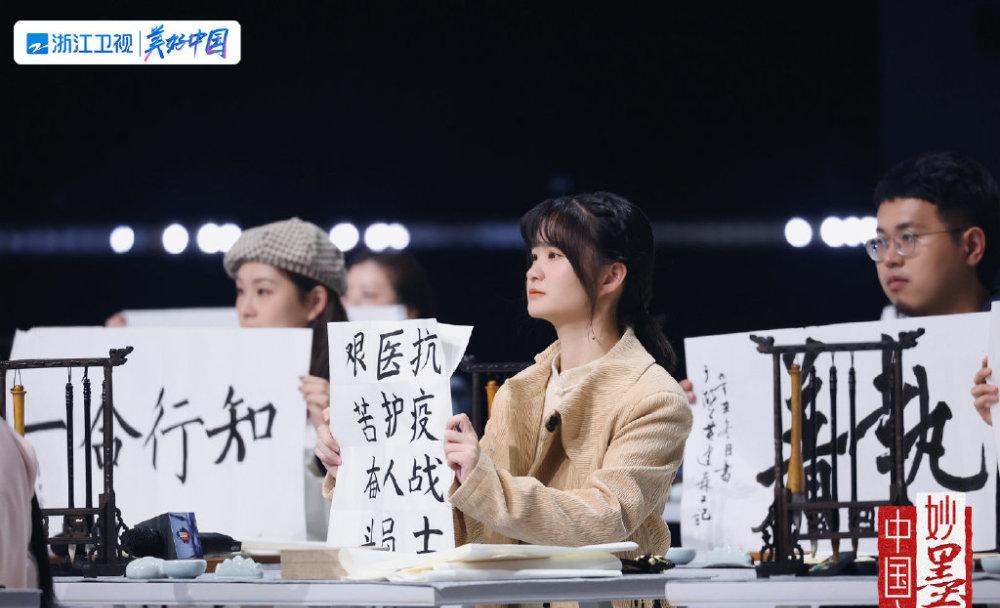

節目現場邀請觀衆寫書法。

從書法展中找尋靈感

制作一檔書法節目,張曉晖一開始并沒有抱太高期待。“最開始我們還是想着第一步先跨出去。畢竟,浙江自古以來跟書法就有密不可分的聯系。我們如果不帶頭做,不太說得過去。”

但對于如何做,制作團隊曾針對節目方向展開過諸多讨論。有人提議講書法故事,有人提議強調美育,也有人希望注重書法技巧或者書法曆史的演變。但在張曉晖看來,一檔書法節目不能單一地側重一點,否則會讓一檔原本門檻頗高的節目變得更加單一和狹窄。最終,節目選擇突出書法美育的概念,邀請了包括文學家錢文忠、中國文聯副主席陳振濂、中國美術學院繼續教育學院書法系主任呂金柱、中國美術學院教授王冬齡等專家學者,也請來了演員吳樾、鐘楚曦,歌手于湉,詞作者方文山等知名人士,從不同的視角來講述與書法相關的人文故事。

文學家錢文忠

為了更深入地了解書法,周路莎曾前往諸多線下書法展覽尋找靈感。其中一個展由書法專業學生主辦,不少作品融入了年輕人的創意,例如把書法字型寫在亞克力燈箱上,再通過光影藝術打造在不同載體上。周路莎也觀看了王冬齡、鮑賢倫等多位名家的展覽。“不同的老師有不同的(藝術)展現。像王老師的展,更多會呈現草書的氣魄感和延綿感;像西泠印社的展上的一些作品,則秉承‘入古’概念,比如把吳昌碩先生的印進行完整體系化的梳理。”

周路莎将這些元素盡可能地呈現在節目中。例如《妙墨中國心》裡也出現了草書的投影、古詩四帖等内容。“書法本身就是一個‘入古出新’的題材,我們也想結合當下年輕人喜歡的展覽方式。這些對于我們節目創意來說都非常關鍵。”

鐘楚曦穿漢服寫毛筆字。

書法内容要深入淺出,降低了解門檻

提及書法,大衆皆知中國書法五大書體:篆、隸、草、行、楷。是以節目也以五大書體作為切入點,将節目劃分為五個篇章,每個篇章一期,挖掘它們的來龍去脈。

但對于一檔從沒有先例的書法節目,怎樣創新的形式才能吸引觀衆?周路莎認為,書法上的“入古出新”與節目制作有異曲同工之妙。首先節目要“上古”,從大家最了解的書法最基本的五體入手,然後每期中以故事和人物來作為載體切入,這樣從故事到人物,從人物到書法藝術,可以初步實作深入淺出。“我們需要首先有效地降低(書法節目)入門門檻,讓觀衆在情感共鳴上能夠接受。”

西湖邊的書法愛好者。

拿“楷書篇”為例,該期節目将智永作為切入口,既講述了智永對王羲之始創的南派書風的傳承,也呈現了其創作的《真草千字文》對後世書法的影響。“篆書篇”則以一段短片向觀衆講述小篆的發展曆史,從李斯創小篆、李陽冰複興小篆、吳昌碩與西泠印社發揚金石篆刻文化等時刻,清晰地梳理了篆書的發展脈絡。

而在内容的選擇上,張曉晖認為,與其單純講述書法演變、書寫技巧等較為垂直的話題,“書法美育”更能拉近和觀衆之間的距離。例如,很多人知道《蘭亭集序》這首詩,甚至背得很熟,卻不知道如何欣賞這幅書法作品。于是節目聚焦于《蘭亭集序》中21個“之”字不同的寫法,老師不僅要講,還要現場給大家做示範,讓觀衆一起動筆來寫,再把所有寫的“之”字投到大屏上點評。“這樣一來,更多電視機前的觀衆會有代入感,覺得書法的門檻也不是很高,可以接受,聽着也挺有興趣的。同樣我們也想通過這個字告訴大家書法的美,不是一模一樣,是各有形态、千變萬化的。”張曉晖表示。

“我們在人群的邀請上,也盡量保證多樣性。”周路莎補充道。現場觀衆不僅有書法專家、業餘書法愛好者,同樣有演員、學生,還有完全沒有接觸過書法的普通人。“我們希望不同的人群能一起和書法進行對話與示範,更加呈現書法是一種無門檻的交流。”

用動畫、小課堂、趣味互動等方式避免說教

随着近幾年文化節目的流行,觀衆已經逐漸習慣通過綜藝媒介深入感受并探究某一文化、藝術背後的曆史與傳承。但相較古籍、詩詞、國寶,書法仍具備較高的欣賞門檻,節目更易“曲高和寡”。

“這也是我們創意之初最擔心的問題。”周路莎坦言。在制作過程中,周路莎咨詢了諸多書法專家,也調研了不同年齡的普通百姓,“如果要看一個書法節目,會想看什麼類型?吸取各家之言,我們再去找到平衡點,才能夠讓這個命題進擊更多人的痛點。”

在調研過程中,周路莎發現很多有趣的現象。例如,随着科技的發展,很多人都會“提筆忘字”,包括節目組在内部測試時,噴嚏的“嚏”字幾乎沒有一個人寫得出來。于是他們便将這類互動加入到節目中,作為與觀衆溝通的橋梁。“書法本身就是中國漢字的一種載體。這樣的切入口對大衆來說是非常親切的,那麼也就盡可能拉近書法和大衆的距離。”

周路莎也盡可能将電視語言趣味化。比如在介紹顔真卿的《祭侄文稿》時,如果隻是直接向觀衆說《祭侄文稿》有多好,就很像說教。于是節目首先将《祭侄文稿》放到位于西子湖畔的“妙墨賞習屋”之中,無論是街邊遛彎的老年人,對書法感興趣的年輕人,都可以在這個實體空間内給這個作品投票,緊接着再提出疑問:為什麼這樣的一個名帖,群衆喜好度投票卻排在最低?而後,演播廳的專家再進行專業解讀,并由藝人進行曆史情境重制。這些方式都可以拉近觀衆與《祭侄文稿》以及顔真卿的距離。

《祭侄文稿》局部。

不僅如此,每一期節目最後還會有趣味性的“妙墨小課堂”,通過最簡單的語言和實際教學,告訴大衆怎麼去寫好一個我們生活中的常用字,比如說“福”字,“美”字,“妙”字等。“我們希望觀衆看完這個節目還能學到一些書法小竅門,讓大家在生活中也有提筆的沖動,而且發現提筆并不難,隻要能夠持之以恒。這也是我們的初心。”周路莎表示。

新京報記者 張赫

編輯 佟娜 校對 趙琳