曾熙是張大千的老師,曾與吳昌碩、黃賓虹等齊名,可謂名噪一時,然而如今,甚至不少書法專業的學生都不知其名,這種境況與百年前形成了鮮明反差。事實上,曾熙在書法藝術上“入古”的毅力和“出新”的魄力值得當代人敬畏和深思。

今年适逢曾熙誕辰160周年,《曾熙書法研究》近日出版,可算作國内第一本曾熙書法的研究專著,《澎湃新聞·藝術評論》經作者授權節選刊發。

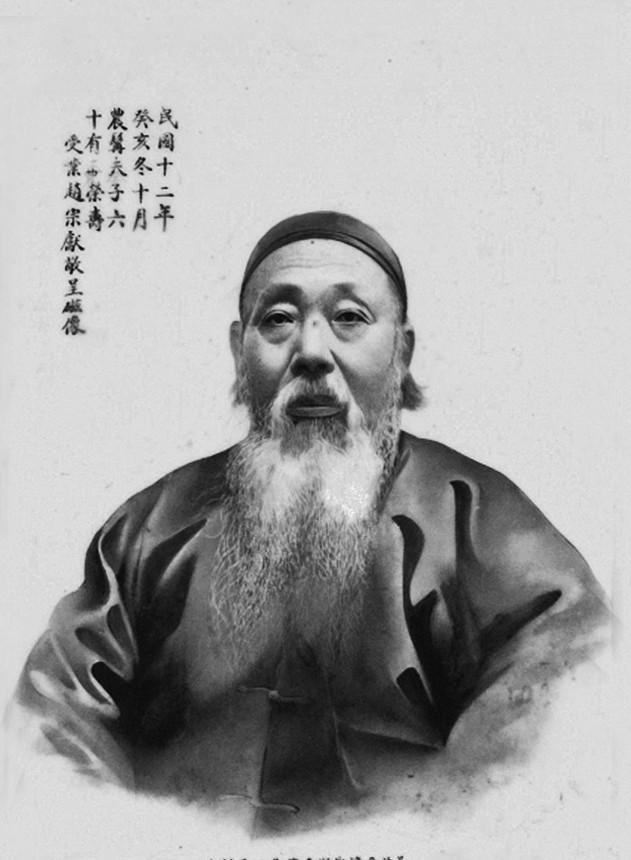

曾熙像

在研究曾熙書法之初,面對着尚待解讀的大量曾熙書作,我一直在思索:曾熙曾與吳昌碩、黃賓虹等書畫大師一道被譽為“海上四妖”,可謂名噪一時,而如今不僅未受到大衆和市場的追捧,甚至不少書法專業的學生均不知其名,這種境況與百年前形成了鮮明反差。那麼,他的書法藝術是否真有攝人心魄的魅力呢?他的書法藝術是否能給當代學界帶來有益思考和研究價值呢?

曾熙(前排中)與張大千(後排右一)、王個簃(後排中)等友人合影

曾熙、張大千合作山水立軸

随着研究的展開,之前一直困擾我的疑雲也逐漸散去,一個明晰而立體的書法家形象逐漸浮現在我的面前。并且,筆者通過研究覺察到曾熙并不隻是一個單純的書法家,還集傳統士人、近代教育家、書法理論家、畫家等多重身份于一體。我們從曾熙的書法研究中,能窺探到那個時代的書法價值觀和審美風尚,甚至能透視到當時藝術家群體創作的心理動态,進而複原那個時代真實的藝術生态。那麼,曾熙的書法研究對于當代又有多大意義呢?筆者認為,主要有以下幾個方面:

曾熙篆書五言聯

首先,曾熙在書法藝術上“入古”的毅力和“出新”的魄力值得當代人敬畏和深思。這種“入古”展現在三個層面:一是“入古”之方向。在曾熙在碑學風氣籠罩且每況愈下的時代背景下,對“循古”和“入古”有着準确的定位,他直接以三代兩漢篆隸為源頭,對當時碑學書法特崇北碑的風氣進行批評和修正,展現了獨到眼光。進而,他提出“求篆必于金,求分必于石”,“以篆筆為分,則分古;以分筆作真,則真雅;以真筆作行,則行勁。物有本末,此之謂也”的學書思想,展現了一個成熟書家的系統意識;二是“入古”之全面。曾熙為了破解貫通各體的藝術密碼,對整個金文系統進行了全面的梳理和創作實踐,進而将大篆的審美意象和從中提煉出來的“顫筆”筆法融通到各體中去,既練就了屈鐵斷金般的筆墨功夫,又豐富了各體的藝術感染力,為書法創新打下了基礎;三是“入古”之深入。曾熙并未在古篆分隸的筆墨暢遊中淺嘗辄止,而是深入其筆法和精神氣質的内理,尋找出不同書體和風格間“一以貫之”的共性規律。在“出新”方面,曾熙以古篆筆法為源泉,将其改造成更加抒情寫意的以“頓挫提轉”為核心的“顫筆”形态,運用到篆、隸、楷、行、草等各體中,以“質”帶“妍”,剛柔互動,是以其楷、行書也透着古雅清逸之氣。尤其是他的行草書由于借鑒了大篆的線質,是以較之取資北碑的沈曾植、康有為等書家更加流暢,在流美、浮滑的行草書風盛行的當代語境下,極具借鑒意義。可以說,他的這種嘗試既改變了碑學的傳統面貌,又為碑帖融合的實踐注入了新的活力。曾熙筆法上的這種創造性實踐,在今天的碑學書風中仍被廣泛借鑒和演繹,但能像曾熙一樣潛心“入古”的書者少了許多。著名畫家李可染曾提出“用最大的功力打進去,用最大的勇氣打出來”,雖然當代書壇仍在呼籲“入古”和“出新”,但是往往容易出現急于“出新”而“入古”不夠和為“古”所縛而創新不足兩個極端,在這一點上我們應該向以曾熙為代表的民國書家們緻敬。

曾熙隸書五言聯

其次,曾熙五體兼通的書法藝術素養值得當代書家學習。回顧百年曆史,曾熙作為清代民國之交成長起來的書家,其全面的藝術素養無疑給市井氣彌漫的上海書壇帶了一股清氣。他一生留下了大量的書法作品,涵蓋篆、隸、楷、行、草五體。這些作品取法上溯秦漢,下取時人,跨度極大,表現形式也異常豐富,俨然一部生動的書法風格史。我們經常在曾熙書法中發現“四體書”這樣的組合性作品,這一方面反映了市場需求的旺盛對書家兼涉多體提出了新的要求,另一方面也說明曾熙作為一個職業書家在技術上的敬業精神和執着追求。

曾熙楷書八言聯

曾熙章草扇面

反觀當代書壇,不少學書者固守一家或沉溺于某種特定風格,稍有成績便以書家自居,缺少了“博涉多優”的追求。與曾熙為代表的清末民國書家相比,當代書家普遍“博涉”不夠,是以缺乏熔鑄各體的實踐基底,值得反思。

曾熙手劄

第三,以曾熙為代表的民國書家的傳統文化修養值得當代書家借鑒和學習。曾熙原本不是一個職業書家,而是列居我國封建社會最後一批傳統文人。他博覽詩書,經學、史學、文字學、金石學等“字外功”無不涉獵,再加上詳研碑帖和心慕手追,成功地轉型為一個“文人型”書家。我們通過研讀曾熙的書法理論,可以窺得他在傳統文化上所下的深厚功夫,他總能用最簡潔明了的語言勾勒出深刻的義理,如“篆隸貴委迆養氣,分書在飛躍取神”“三代鼎彜,古樸奇奧,此三百篇,離騷也”等,這種概括能力得益于其多年的詩文寫作訓練。此外,我們從曾熙的書畫題跋中,不僅能讀出他作為書法家對藝術的認識,還能讀出哲人的深邃、詩人的曠遠、學者的缜密,這些都是曾熙深厚傳統文化基底的展現。是以,也就不難了解為何我們在讀曾熙的書論和題跋時,能體會到其中透露的強烈學術自信。正因為民國以前的書法家多是傳統文人,書法隻是學養構成的一小部分,是以他們的書法帶有天然的文人氣質。當代與民國相比,書法的生存語境發生了根本性變化,書法的實用性逐漸退出曆史舞台,對聯、信劄、壽帳、匾牌、墓志等昔日風行的書法載體已不再是今天的日常必需品。于是書法逐漸由民國的藝術與實用并存,走向今天的純藝術化。這種深刻的變化,也必然導緻書法作品的消費者、欣賞者結構發生重構,促使書法家群體不得不最終走向專業化。這種專業化帶來的直接後果就是書法家學術視野和修養格局的“窄化”,過于強調筆墨技術,而忽略了文學、哲學、史學等綜合文化修養的全面提升。縱觀當今書壇,能像曾熙等民國書家一樣自撰詩聯的人越來越少,更不用說将自己筆墨實踐提煉為書法理論思想供後人學習了。是以,與曾熙等民國書家相比,如果說當代書家還缺少那麼一點藝術自信和學術自信,其根源就是綜合文化素養的缺失。

曾熙小楷《緻丁立鈞書》局部

曾熙《題銅官感舊圖》

綜上所述,在曾熙書法的解讀和品賞中,我們總能不斷發現這位民國藝術大家身上一個又一個難以掩蓋的閃光點,他相容并蓄的藝術實踐和大膽創新的探索精神,他詩文書畫兼修的深厚學養和德藝雙馨的崇高追求,無不啟迪着當代書法學人。

《曾熙書法研究》

(本文原題為《曾熙書法的當代意義》,作者系中國人民大學美學博士,中國國家博物館副研究館員)