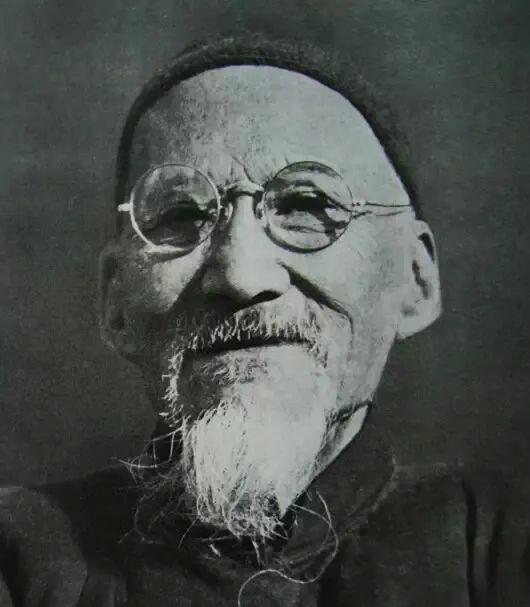

二、黃賓虹“金文入畫”的藝術實踐

作為書畫修養與金石修養極高的黃賓虹,“金文”對他的繪畫創作起了至關重要的作用。清代以來,“金石入畫”在畫壇形成潮流,黃賓虹無疑是其中最為傑出的代表。與吳昌碩的“獵碣入畫”相比,黃賓虹就是“金文入畫”。“金文”是黃賓虹在書法領域、學術研究方面最有代表性的成果,對其山水畫創作也産生了深遠的影響。

1.太極筆法:“金文入畫”的筆法路徑

黃賓虹《自題山水》說:“畫法用筆線條之美,純從金石、書畫、銅器、碑碣、造像而來,剛柔得中,筆法起承轉合,在乎有勁。”他将筆法歸納為“平、圓、留、重、變”五法,其實就是對于“金文”筆法的高度提煉。黃賓虹留存的書法作品,以金文居多,“金文入畫”順理成章。當然金文的線條,在某種意義上也是繪畫的線條,有相當的關聯性。毫不誇張地說,“金文”成就了黃賓虹。

後來,黃賓虹把點和線都看成半圓用筆,總結出太極筆法。他在《畫法簡言圖解》中描述了“一波三折”的太極筆法圖。“一波三折”一般認為是隸書筆法。黃賓虹“一波三折”觀點來自于他金文篆籀的研究。“筆宜有波折,忌率忌直。西漢隸書,尚存籀篆遺意,波折分明。籀文小篆,用于畫版,抑揚頓挫,含有波折,最足取法。大抵作畫當如作書,國畫之用筆用墨,皆從書法中來。”“一波三折”式的勾勒用筆,環環相扣,筆筆生發,形成連綿不斷的呼應與韻律,形成黃賓虹山水畫的主要用筆形态。

黃賓虹從金文、契刻刀法中,尋繹出書法的用筆法則,并通過《太極筆法圖》的示範,轉化為山水畫法中“一波三折”,這種由書法筆法向山水畫筆法的轉換,金文在其中無疑起到了至關重要的中介作用。

2.不齊三角:“金文入畫”的造型路徑

黃賓虹是傑出的山水畫結構主義大師。“不齊三角”是黃賓虹山水畫的最為基本的造型特色,無論是樹石造型,還是整體布局,均展現出“不齊三角”的特點。在黃賓虹的山水畫裡,有各種各樣的三角造型諸如,大三角、小三角、鈍三角、銳三角、平三角等組合在一起,形成最為穩定的複合型三角結構。黃賓虹在文章中多次提及“不齊三角”的問題:“三角不齊美,天地自方圓,人工弗剪裁,巧奪造化先。” “參差離合,大小斜正,肥瘦長短,俯仰斷續,齊而不齊,是為内美。”“積點成線,有線條美;不齊三角,有真内美。”

君學以“齊”為美,講究秩序與規劃,整整齊齊的方形就是代表;那麼民學是以“不齊”為美,講究自由與個性,最有代表性的幾何圖形就是三角形。而滲透着民學思想的金文,“不齊三角”是最為重要的造型因素之一。西周金文通過“不齊三角” 錯落有序、穿插避讓的造型排列展現出整體和諧統一的觀念。黃賓虹繪畫的“不齊三角”構圖,不僅源于金文的基本造型模式,也是中國繪畫藝術中構圖布局的基本組織原則。潘天壽說:“如果在布局上沒有三角形是不好的,而不等邊三角形,更好于等邊三角形。”

3.渾厚華滋:“金文入畫”的美學趨向

“渾厚華滋”是黃賓虹山水藝術美學特征最為簡潔與公認的歸納。“渾厚華滋”首先是一種筆墨境界,從這四個字的邏輯來看,“渾厚”指向用筆,“華滋”指向用墨,先能“渾厚”,方得“華滋”。黃賓虹山水畫中的“渾厚”不同于司空圖《二十四詩品》中的“雄渾”,還有厚重。同時也是指向自然物象的精神特性和生命節律。他在與黃居素信中說道:“拙畫近拟稍變簡淡一路,近見清代道鹹如林少穆則徐、包慎伯世臣、趙撝叔之謙,俱從金石書法中參悟筆法之妙處。所謂師造化者,非徒于山川渾厚草木華滋見民族性,即如雲南大理石,石上自然圖畫,有水墨色彩,直是北宋範寬、郭熙遺意。杭省良渚出土夏代古玉,近數十年全球考古認為上古石器時代古物。玉石文采濃淡疏密與北宋畫相合。尤與道鹹時畫墨法相近。鄙人極力搜求得之,拟分贈友人共同研究。”

金文所呈現出的渾樸意象是黃賓虹所關注的。至清代金石學盛,“渾樸之氣”便成為金石繪畫重要的審美要素。線條渾厚華滋,凝重自然,個性張揚的“金文”為許多金石畫家所親賴。黃賓虹長期沉浸于“金文”的世界裡,深入的研習,黃賓虹的金文書法以六國文字為核心,相容甲骨、商周金文、古陶、泉币、古玺、封泥、兵器等寬泛的文字系統。古拙、古勁、古意的金文是黃賓虹山水畫“渾厚華滋”美學風格的重要來源。

由此可知,黃賓虹的文字學、書法學、畫學是個整體,而“金文”是連接配接書法和繪畫的中介,因而讀懂了黃賓虹的“金文”,就讀懂了他的繪畫。

(連載)