[美]丹穆若什/文 肖一之/譯

丹穆若什教授的《八十本書環遊地球》,既是重構世界文學的版圖,也是為人類文化建立一個紙上的記憶宮殿。當病毒流行的時候,有人在自己的書桌前讀書、寫作,為天地燃燈,給予人間一種希望。

第十二周 第一天

巴西 托馬斯·莫爾 《烏托邦》

這周我們渡過太平洋,抵達歐洲人所說的“新世界”。斐利亞·福克從日本登船駛向了舊金山,可我們的行程将繼續去到他沒有踏足的地方。我們會前往南美洲,追随最早的歐洲探險家之一亞美利哥·韋斯普奇(Amerigo Vespucci)如今已成傳說的路線。

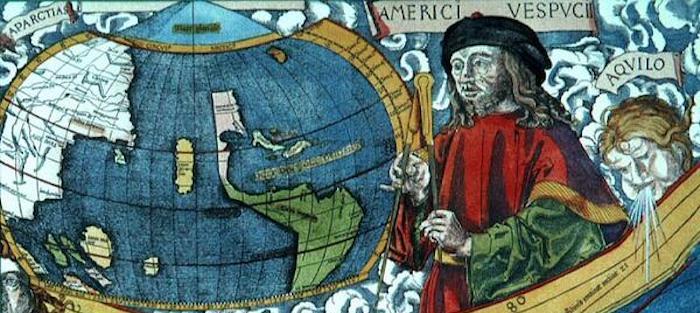

在他1499年到1502年間探索過巴西沿海地區之後,韋斯普奇(或者是有人以他的名義)出版了自己的探險記錄,書名大膽地定為Mundus Novus(譯者按:拉丁文,意為新世界)。這個書名向世人宣布,哥倫布在十年前意外發現的并不是亞洲,而是一個徹頭徹尾的“新世界”。1507年,地圖學家馬丁·瓦爾德澤米勒(Martin Waldseemüller)則将這整塊大陸命名為“亞美利加”以紀念韋斯普奇(譯者按:亞美利加即America,是亞美利哥Amerigo拉丁化之後的陰性形式。歐洲習慣将國家視作女性,故而此處使用陰性形式)。

據年輕的英國律師托馬斯·莫爾(Thomas More)所言,韋斯普奇的一位船員拉斐爾·希斯拉德(Raphael Hythlodaeus)在巴西上了岸,然後朝内陸進發。最終他橫穿巴西到達了了太平洋一側的海岸,在那裡,他在叫做烏托邦(Utopia.)的島嶼上發現了一個獨特的社會。1515年,希斯拉德回到了安特衛普,給一群朋友講述了自己的發現,其中就有英國客人托馬斯·莫爾。莫爾的《烏托邦》(1516),代表了一種新的世界文學,因為它是反映當時令人頭暈目眩的世界版圖擴張的第一部主要文學作品。那時,全世界的人都要在一個新世界裡找到自己的位置,這個世界真實的大小是他們的父母一代無法想象的。在流行的想象中,韋斯普奇還有和他一樣的探險家們是在開拓一片處女地,在那裡衰老的歐洲“舊世界”可以依靠與新世界的相遇重獲新生。正如我們可以在揚·範·德·斯特雷特(Jan van der Straet)的《韋斯普奇喚醒亞美利加》(Vespucci Awakening America,1589)一畫中所見的。畫中,由宗教和科學武裝的韋斯普奇(他一手持十字架,一手持六分儀)正在搭讪一位順從的巴西處女,他馬上要把她從一群正在背景裡燒烤敵人大腿的食人族手中解救出來。

以關于新世界的早期幻想為基礎,莫爾的《烏托邦》為世界帶來了“烏托邦式”(utopian)這個形容詞,還催生了烏托邦小說這一整個文類。夏爾·傅立葉(Charles Fourier)的《愛欲新世界》(Le nouveau monde amoureux,1816)裡的情欲天堂,那裡性别平等,人們可以多夫多妻甚至“群婚”,社會主義者威廉·莫裡斯(William Morris)的《烏有鄉消息》(News from Nowhere,1890),和瑪格麗特·阿特伍德(Margaret Atwood) 黑暗的反烏托邦小說《使女的故事》(The Handmaid’s Tale)和《證言》(The Testaments)都屬于這個文類。至于當莫爾在構想一個社會平等,财産共有以及宗教自由的理想社會之時,他是否是認真的,這還是一個沒有定論的問題。烏托邦在希臘文裡的意思是“不存在之地”,而據稱是莫爾消息源頭的希斯羅德(Hythlodaeus),他的名字在希臘文裡則是“說瞎話的人”。連著名的批評家C.S. 劉易斯都提議我們應該把《烏托邦》看作一部奇幻的遊戲之作。

然而莫爾構想的烏托邦是一劑治療社會疾病的猛藥。烏托邦島上的社群主義給英國社會日益嚴峻的不平等現象提供了一條出路。《烏托邦》一書大部分都是在為兩個伴生的問題想象出解決方案,一是貴族的——莫爾時代社會頂端百分之一的人——炫耀性消費,二是供養貴族的農民痛苦的貧困。正因如此,在烏托邦裡,人人都必須工作,但一日隻需工作六個小時,而且人人都必須輪流參與耕作。從貧窮和勞累中解放出來之後,烏托邦人是為了愉悅而活——理性的愉悅,但仍然無疑是愉悅。整個社群的人會聚集在龐大的宴會廳裡,享受豐盛的宴席和有趣的對談。烏托邦人熱愛知識,而且他們也天生擅長學習希臘文,他們自己的字母就很像希臘文,就像我們可以在莫爾構思的這個字母表裡看到的:

音樂在烏托邦也很流行,就如莫爾家裡的情形一樣。莫爾結過兩次婚,教會了自己兩任妻子彈奏樂器。烏托邦的婚姻不隻是務實的經濟決策。未婚男女會被允許裸體相見,以此保證婚姻有肉體吸引的基礎。

既是“不存在之地”也是一個極好的地方(烏托邦在希臘文裡也可以解作eu-topos,美好的地方),烏托邦就是地上天堂,是由選舉出來的稱作“攝護格朗特” (syphogrants)的官員治理的,他們就是柏拉圖的哲人王的民主化版本。然而這個新世界社會并不是個新紀元公社(譯者按:新紀元公社指的是參與新紀元運動人共同平等生活的公社。新紀元運動始于1970年代,内容駁雜,涉及各種宗教元素與環境主義,弱化組織秩序,強調個人化的靈修)。固定的階層帶來了秩序,讓每個人都清楚自己在生活裡的位置和目的。孩子聽命于父母,妻子聽命于丈夫,兒子還要繼承父親的職業,就像莫爾自己一樣。最無人問津的工作則是由奴隸完成的。有的奴隸是被判刑的罪犯,而其他奴隸——這是個驚人的帝國主義幻想——則是志願者,他們自願來島上追求比自己過去在大陸上更好的生活。

然而蛇似乎已經進到天堂了。這些罪犯被抓起來變成奴隸之前他們打算做什麼?有的罪犯無疑是由普通的貪婪所驅動的,但莫爾的整個叙事裡有一股潛流,一直在擔心另一個問題:可能會出現分裂勢力撕裂這個島國。不久之前,英國才從漫長的玫瑰戰争裡走出來,戰争的結果是亨利七世建立了都铎王朝,他是個貪婪而遭人厭的君王。但他的兒子,1509年十七歲即位的亨利八世,則是個更有希望的君主——他可以流利地說四種語言,擅長演奏樂器,還熱愛書籍和思想——可這位年輕的國王能否團結整個王國還言之過早。而在歐洲大陸越演越烈的宗教分歧背景之下,這個任務會變得更加困難。新教是文藝複興人文主義強調自由探索和個人道德的自然結果,可對莫爾這樣忠誠的天主教徒而言,越來越多的新教教派隻會是異端言論和内戰的混亂淵薮。

而當他們在烏托邦的宴會廳裡發号施令時,攝護格朗特們會確定每一個人都一直在他們的視野裡。這點意外地預言了奧威爾的反烏托邦小說《1984》,在這本書裡老大哥會一直監視你。在整個烏托邦,攝護格朗特們消除了任何讓人有機會私下聚會、謀劃陰謀和策劃不軌的可能:人們很難在城市和城市之間流動,禁止開設酒館,而且島上任何地方都沒有真正的私人時間或者私人空間。就算莫爾宣稱烏托邦人都很高興能生活在最好的政體裡,他也用一個讓人後背發冷的理由驅逐了無神論者,或者任何不願意相信死後永生的人(最有可能是猶太人)。烏托邦人宣稱,隻有害怕死後會遭到懲罰的人才能控制自己的欲望,過上有道德的生活。最終支配烏托邦理性、歡快的社群社會的還是恐懼。

在《烏托邦》出版之後的幾年裡,當他的朋友兼恩主亨利八世和羅馬斷絕了關系,成立了英國國教之時,莫爾自己的恐懼也變成了現實。亨利八世的目的部分是為了和阿拉貢的凱瑟琳(Catherine of Aragon)離婚好迎娶自己的情人安妮·博林(Anne Boleyn),部分也是為了通過把教會的地産配置設定給自己寵信的貴族來更好地掌控權力。震驚之下,莫爾辭去了自己的大法官職位,試圖遠離宮廷。他甚至還在自己的教區教堂裡為自己預訂了一塊墓碑,碑上的長篇銘文宣稱在忠心地服侍了自己最愛的君王多年之後,他想要退休把自己的殘年用在研究和祈禱上。這塊未來的墓碑誰都沒能騙住:莫爾拒絕了參加安妮·博林的加冕禮,也拒絕承認亨利八世作為英國國教之主的身份。他的名聲過于顯赫,就算隻是沉默回避也是不可以的。莫爾被捕,然後被多次審訊。當審訊他的人無法騙他說出叛國言論之時,他被定了僞證罪。

烏托邦離英國遠得不能再遠了。盡管他侍奉了國王二十年,莫爾還是在1535年7月被斬首。和烏托邦人不同,莫爾并不害怕在死亡之後等待自己的是什麼,他甚至在登上行刑台時還在和劊子手開玩笑(“我懇求你,軍官先生,把我安全地送上去。至于我怎麼下來,到時候就讓我自己想辦法吧”)。

莫爾的墓碑上有給國王的間諜看的政治暗示,不過銘文的結尾卻落在了更為私人的話題上,提及了要埋葬在他身邊的女人們:他的妻子喬安,在給莫爾生了四個孩子之後23歲就去世了,還有他的第二任妻子安麗絲,莫爾在喬安死後不到一個月就娶了她。雖然耶稣宣布了天堂裡不會有婚姻,莫爾還是希望并非如此,就像他在銘文的最後一段裡透露的一樣,連傅立葉這樣的空想自由至上主義者也許都會贊同莫爾的這段話:

這裡長眠的是我托馬斯·莫爾的愛妻喬安,我自己和我妻安麗絲也預定要葬于此墓中;喬安與我締結姻緣,在我年輕之時為我誕下三女一男,安麗絲則善待我先妻所生兒女(這是後母中罕見的美德),任何人對自己的親生兒女也不過如此了。喬安曾與我幸福地生活,安麗絲現在則和我幸福地共同生活,甚難決斷究竟是亡妻還是現妻于我更為親密。設如命運與宗教可以允許,我們三人本可以惬意地締結婚姻共同生活。可我懇求上帝,這座墳墓和天堂可以讓我們永遠一起。死亡可以賜予我們在世時無法得到之物。

和阿麗絲還有喬安一起,莫爾在死後終于可以踏上烏托邦的海岸了。

責任編輯:鄭詩亮

校對:張亮亮