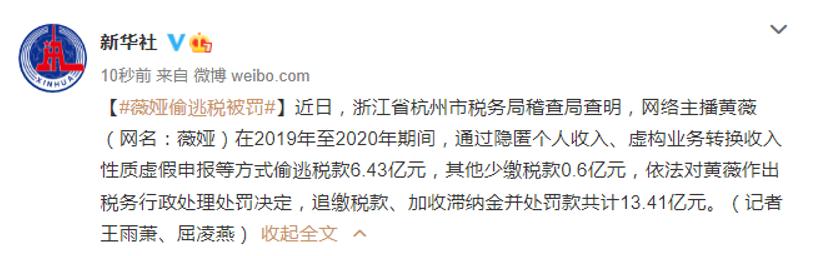

2018年某藝人因逃稅被處以共計8.9億元的追繳稅款和罰金,創下了當時的處罰新紀錄。但就在2021年12月20日下午,一位黃姓網絡主播成功重新整理了這個紀錄。根據稅務部門公布的處理結果:黃薇(薇娅)通過隐匿個人收入、虛構業務轉換收入性質進行虛假申報偷逃稅款,被依法追繳稅款、加收滞納金并處罰款,共計13.41億元。

由于13.41億這個數字過于龐大,這樣的罰金數字已經很難讓大家産生共鳴了。這裡我給大家舉兩個例子:即使你“日薪一爽”,同時還大小周,在不交社保五險一金的情況下你也需要差不多三個月的時間才能把這筆錢交上。

當然了,208萬的日薪距離我們的生活相當遙遠,但巨額罰款卻又一次讓直播帶貨成為了網絡讨論中心。作為移動網絡時代的電視購物,直播帶貨既有網絡購物的便利,但另一方面卻還有着傳統熟人經濟的縮影:傳統的網絡購物我們多少會根據商品的描述判斷某款産品究竟适不适合自己。

但對于直播購物來說,觀衆購買産品的依據并不是産品在示範環節的實際表現,而是主播帶貨的表演,或者一句“中國人不騙中國人”這種虛無缥缈的承諾。直播帶貨是網際網路經濟的一種,這句話說得不假。但對那些頭部主播來說,直播帶貨與其說是網際網路經濟,倒不如說是以網絡為平台的粉絲經濟。

那麼曾被寄予厚望的網絡直播,究竟是如何成為頭部主播的吸金工具的呢?

直播從遊戲到生意

和大多數人想象的不太一樣,直播平台在誕生之初并不是用來記錄生活的,随手一拍記錄生活那是短視訊平台等社交媒體的業務範疇。網際網路上最早的直播平台隻專注于一個領域——遊戲。2014年,音樂流媒體網站轉型Justin.tv轉型為遊戲直播網站Twitch.tv,正式開啟了網際網路直播時代。國内的鬥魚TV、熊貓TV等直播平台也在同一時期開始了各自的遊戲直播業務。

在當時,使用者從事直播所獲得的收入主要分為兩大部分:平台簽約和使用者打賞。部分頭部主播也會在直播平台中為其他平台或店鋪打廣告,在簽約和打賞之外賺取廣告費用。這樣的做法在遊戲主播行業中一直延續至今,即使Twitch等直播平台将業務範圍拓展至遊戲以外,這樣的赢利模式也依舊是絕大多數非帶貨直播間的運作模式。

既然有非帶貨主播,那自然也有專門的帶貨主播了。不同于遊戲或者其他類型的主播,帶貨主播并沒有傳統直播環節中的“核心競争力”,他們能為使用者提供的唯一内容就是為品牌帶貨。這也是帶貨主播和其他類型的主播之間最大差異。

對于帶貨主播來說,由于帶貨就是他們的“表演”,而他們的收入主要來源于直播間商品的“坑位費”、銷售傭金和勞務報酬,是以在和主播平台的分成方式上,帶貨主播也和傳統的主播有所差異。

由于帶貨主播能為直播平台帶來大量的關注和海量的使用者,這些慕名而來的使用者可以顯著提高相關平台的使用者活躍度。再加上大多數帶貨直播平台都已經打通了帶貨直播的各個環節,實作了“自播自售”,是以從收益的角度看,直播平台勢必會向這些頭部帶貨主播傾斜資源,并從這些頭部帶貨主播身上盡可能地榨取更高的商業價值。

高度商業化的直播背後的灰色空間

也正是在這種“互利共生”的特殊關系,為帶貨直播的灰色行為提供了滋生的土壤。對主播來說,由于直播帶貨與生俱來的特殊性,使用者作出怎樣的購買決策隻取決于主播的導購表演和承諾,是以有部分主播開始以次充好,在知情或不知情的情況下銷售假冒商品或做出不實宣傳。例如基于雙方資訊不對稱的前提,将原本隻要數十元的國産酒包裝成“掃碼價”上千元的洋品牌酒,再以9.9元的價格“回饋家人”,進而賺取暴利。

至于在稅務優惠省市注冊相關公司,并将為企業帶貨的個人勞務收入包裝成企業與企業之間的“合作費”“坑位費”,以弄虛作假的方式騙取更低的稅率,這種所謂“避稅”行為更是某些帶貨主播的常見操作,“見怪不怪了”。

帶貨主播在法律邊緣遊走,難道直播平台就真的不管嗎?很遺憾,這還真不一定是平台能管得住的。平台在直播帶貨的過程中有兩個身份:直播服務平台和産品銷售平台。就直播平台的身份來說,平台隻要保證直播服務的穩定,同時對直播内容進行審查就可以了。就産品銷售平台來說,平台隻需要稽核由品牌提供的商品和證明檔案就能撇清責任。

至于直播期間需加強宣傳的行為,平台完全可以将其推卸到帶貨主播身上,用主播的個人行為掩蓋平台稽核不嚴格的問題,并以封停直播間作為最終的自保手段。

罰款能否為直播帶來新秩序?

縱觀這些年直播帶貨行業出現了種種亂象,其背後的原因根據責任劃分,大緻有三個誘因。首先,直播帶貨的出現給品牌提供了一個低門檻接觸消費者的機會,品牌不再需要花大價錢設立線下門店,依托成熟的線上直播平台,平台可以以更低的成本實作更大範圍的推廣。但門檻的降低也給一些品牌提供了濫竽充數的機會,要知道并不是所有主播都會嚴格稽核廠家資質,違法成本的降低讓更多品牌有了可乘之機。

其次是主播自己的原因。在網紅經濟時代,包裝一個網紅的成本已經降低至一個前所未有水準,這也讓部分帶貨主播可以“毫無後顧之憂”地違反法律。此次13.41億元的處罰發出後,相關主播就在短時間補繳了5億元的款項,這不僅從側面印證了帶貨直播行業背後的巨大商機,也讓偷稅逃稅的高額罰款顯得有些無足輕重。

最後是平台監管的問題,從過去的新聞來看,絕大多數的直播帶貨平台都沒有像當初宣傳的那樣起到應盡的監督監管作用。無論是對制假售假行為的不作為,還是對主播背後偷稅漏稅行為的不聞不問,這都是直播平台對法律法規漠視的展現。帶貨直播這種新穎的推廣銷售方式為品牌、主播和直播平台提供了模糊操作的灰色空間,并最終釀成使用者财産和國家财政的重大損失。

但從另一方面看,此次巨額罰款其實也對直播帶貨行業起到了警醒的作用。前段時間某藝人偷稅逃稅事件的罰款為演藝人士敲響了警鐘,也直接促使大量藝人停止相關行為并主動補繳稅款。13.41億元的巨額罰款也是同樣的道理,消息一出,大大小小的帶貨主播便争先恐後主動向稅務機關申報稅款。從淨化行業的角度來看,13.41億元的罰款對帶貨直播行業确确實實起到了整治的作用,也為直播帶貨的糊塗賬帶來了新的秩序。

品牌自營的後直播時代

盡管此次處罰能讓魚龍混雜的帶貨直播行業“清澈”多久還是個未知之數,但考慮到處罰通知曝光後有大量品牌與被罰主播緊急切割,相信有部分品牌已經開始反思帶貨主播的必要性了。

與帶貨主播合作不僅需要支付高昂的坑位費和不菲的傭金,還需要主播簽訂相關的價格保護協定,承諾在指定時間内以最優價格待遇向主播供應貨款,除此之外還要背負銷量爆冷和來自主播方面的法律風險,這對于部分已有成熟銷售體系的品牌來說并不劃算。

與主播簽訂帶貨協定,不僅會影響自己已有的線下銷售網絡銷量,同時也會進一步降低自己對商品的議價權,這樣的行為也讓越來越多的品牌開始反思一個早該留意的問題:帶貨主播究竟能給自己帶來什麼?

于是我們可以看到,有越來越多的品牌選擇終止與頭部主播的帶貨協定,并開始以品牌自營的方式,由品牌方面親自直播。盡管品牌沒有頭部主播那樣的自帶流量,但這樣的直播帶貨反而可以讓銷售行為脫離原本的分析經濟,并讓決策重心重新落回到産品品質和價格上,讓消費者可以更客觀地選購商品。據未來智庫的資料,淘寶直播去年實作GMV4000億,同比增長超100%。即使品牌親自下場直播,隻要産品品質過硬,即使是“白手起家”的品牌直播間,也有機會實作銷量的飛躍。

而那些制假售假、偷稅逃稅、坑騙“家人”的帶貨主播的生存空間,自然也會被擁有最終議價權的品牌重新占據,讓野蠻發展的帶貨直播迎來更有序的未來。