草原遼闊,大愛無疆

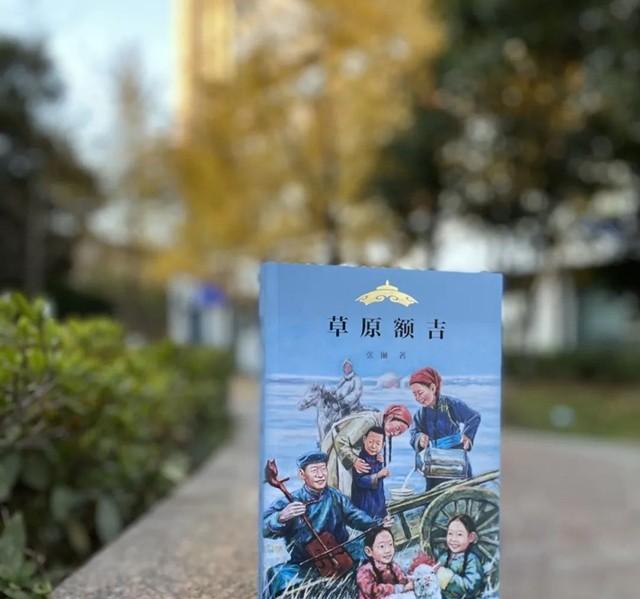

長篇兒童小說《草原額吉》取材于“三千孤兒入内蒙”,這段永遠镌刻在曆史豐碑之上流淌着民族大愛的共和國往事。

書中的一切,

幾乎成為我自己的人生經曆

文/張琳

寫完《草原額吉》有些日子了,我的耳邊依舊回響着馬頭琴悠揚、深情而低回宛轉的樂聲和悠長舒緩、意境開闊的蒙古族長調的旋律,嗅得到蒙古包裡焦黃炒米、雪白牛奶的芳香……書中的一切,幾乎已經成為我自己的一段切實而重要的人生經曆。

《草原額吉》是江蘇鳳凰少年兒童出版社策劃的重點圖書,我有幸、有緣寫作這本書。剛剛觸碰這個選題,我就被它厚重的主題和感人肺腑的故事深深打動。它展示和贊美了中國文化根脈裡最為可貴的大公無私、舍己為人、奉獻付出的精神,讴歌了草原人民柔軟、深沉的大愛、大美、大德。在閱讀和了解了相關背景後,我的内心湧動起創作的熱情。

作為一部主旋律的兒童文學作品,它自帶厚重主題和豐富的精神内涵,接下來的關鍵是如何圍繞着這一主題,架構曲折、飽滿而引人入勝的故事,塑造真實、生動、典型的人物形象,讓蘊含其中的遼闊渾厚的愛澎湃流動起來,并且在作品當中展現出有品質的審美理念。大到作品的整個架構、一波三折的故事、跌宕起伏的情節,小到每個角色的每一句話、每一個神态,甚至發型和衣飾顔色,還有那一件又一件草原風物……可以稱得上是一個浩繁的工程。

小說的背景是上世紀五十年代末、六十年代初,那是一個我還沒有出生的年代,而故事發生和生長的内蒙古大草原,我也從未涉足。是以,除了大量的素材尋找、收集、梳理工作,它的寫作特别需要紮實而豐沛的文學想象力。

這個想象力是建立在曆史背景、民族文化、地域和人性等的真實基礎之上的。因為愛是這部作品的靈魂,是以感情就成為它最為關鍵和重要的元素,要領會和捕捉不同角色的内心活動和心靈軌迹,展示和表現情感的複雜性、微妙性,以及水到渠成的變化和美好。它的展開和飛翔,依靠的是人同此心、情同此理,以及由此延伸的對于愛、對于情感、對于人性的洞察。我想,年代雖不同,但人性、人情和愛是相同的,也是相通的。從天性而言,我覺得自己還算有較強的共情能力,這讓我對這部作品的創作很有信心。

更加幸運的是,我不是孤軍作戰。《草原額吉》是一個集體創作。在蘇少社的王泳波社長參與了我的寫作。他的鼓勵和點撥,讓我幾乎上了一程高品質的文學寫作課,他說:“長篇小說,赢在結構。”“一定要有豐富的劇情沖突,展示沖突,以文學化解沖突。”“如果文字感覺好,就能出精品。”“文字是水,潤澤萬物。作家天生帶水而生。”“我似乎嗅到了内蒙古大草原的味道。”

王泳波社長建議我先出一個人物譜,之後再梳理故事主脈。他說,深入額吉的内心,把人物刻畫好,主題就會美麗動人,用文學向那個時代的俠骨柔情緻敬,表達中國文化根脈裡的柔軟和人性大愛。

寫人物圖譜,這是一個非常有意思的過程,我沉浸其中,和作品裡的每一個角色互動、切磋,彼此越來越熟悉,越來越相知。在為每一個角色畫像、展示其性格和心理特征的過程中,作品的結構也随之漸漸明晰起來、生長起來。由此我非常明确地體會到,作品的結構和人物的形象、性格是互相關聯的,人物形象、性格的塑造和改變,會為作品的結構和故事的發展提供基礎背景和内在的邏輯聯系。在建構人物圖譜的過程中,我越來越熱切地喜歡上了作品中的每一個人物,和他們的感情越來越濃。出人物圖譜,這真的是寫作長篇小說一個重要而有效的方式。過去我寫作的許多作品,事先自然也要構想角色,但都是在腦子裡琢磨一下,從來沒有形之于筆端。現在發現,把人物譜通過文字鋪陳,和隻在腦子裡過一下,在接下來的實際寫作中,效果是不一樣的。

動筆之初,我寫得略有些滞澀。構想中的人物在筆下出現、活動的時候,我會小心謹慎,而他們似乎也在左顧右盼,言行拘謹。慢慢地,寫着寫着,我和他們越來越熟悉,每一個在故事中出場的人都成了我的老朋友,或者說我自己也漸漸成了他們中的一個,此時的氣象就大不一樣,情節和人物大體上都能在自己的駕馭之中,人物、情感、場景、故事都開始互相配合着潺潺流淌,有些場景,我是流着淚寫出來的。在内心的愉悅和愛的沖撞中,嗅着内蒙古大草原的味道,我完成了這部書稿。後來責編老師告訴我,審讀這部文稿的時候,她幾度被其中的故事和營造的氛圍感動得熱淚盈眶。隔着千裡,我想擁抱一下她,謝謝她的共鳴和肯定。

抒寫這部文稿,我感覺自己經受了一次洗禮。60多年前,那場浩大而溫暖人心的“國家行動”,在遼闊的内蒙古草原上具體而微地轉化為以托娅為代表的草原額吉們的一舉一動和一言一行。這種遼闊博大又溫柔的愛全程沐浴我,我持續不斷地感受到愛的力量的強大與美好,以及對心靈的淨化、鍛造和升華。

浸潤我的還有蒙古族文化。作為作品故事情節展開的地域文化背景,也作為營造作品審美氛圍和意境的重要元素,我很用了些功夫加以學習、體會。它帶來濃郁獨特的美感,帶來源源不斷的激情,帶來對心靈的養育。同時因在想象中立足于内蒙古大草原,我間接地經曆和體會到一方水土養一方人,我不止喜歡上了内蒙古,喜歡上了草原額吉,也喜歡上馬頭琴,喜歡上蒙古族長調、古老的勒勒車、炒米,甚至喜歡上了草原上的狼……我從小就對一切富有特點的人和物情有獨鐘,而内蒙古草原上的這一切,正是一缸不飲自醉的美酒!

我一直對兒童文學作品的審美、文學性,看得幾乎與它的主題和題材同等重要。兒童氣象和童年精神本身就天然具備審美特質,在一派天真之中蘊藏着它自己的審美秘密和深邃意蘊。而在寫作兒童文學作品時,我有點偏愛成人審美。單純依靠兒童意趣,或者單純運用成人審美,對于一部兒童文學作品都是偏頗的、不完整的。我一直情不自禁試用的方式是,意趣是兒童的,而在文字的審美表達上是成人化的,這樣可能利于打造品質,避免簡單化和幼稚化。在《草原額吉》中,我寫到了紙折的“東南西北搖搖頭”和羊骨頭“嘎拉”等兒童遊戲,以及其他許多表現孩子天真童趣的場景和情節。以成熟的審美來抒寫這一切,它們就有了很強的文學性,而不是隻停留在對孩童言行和孩童故事的照相式摹寫。這樣的作品對孩子更有熏陶和提升力量,讀者的年齡跨度會更大。

經曆了這次寫作,我的内心收獲豐厚。這也讓我愈加體會到了“愛的教育”和熏陶對于孩子們來說是多麼重要,現在我正滿懷溫柔愛意,等待小讀者們通過閱讀這部小說獲得愛的沐浴和滋養,讓他們的心和腳步都喜悅而從容。