文|溪邊愚人

[細說美國]系溪邊愚人在《加拿大和美國必讀》公衆号開設的獨家專欄,版權️歸加美必讀所有,未經允許,請勿轉載。

今天是弗洛伊德被跪死一周年紀念日。民權運動專家說,弗洛伊德事件之後所發生的抗議活動的廣泛和深入程度與五六十年代民權運動高潮相當。我也多次說,我們有理由期待弗洛伊德之死所産生的抗議活動能夠帶來類似《民權法案》的效果。

那麼,一年之後,我們是不是看到了期待的轉變?答案可能不是一個非黑即白的“是”或“否”,而是灰色的代表一些試探性腳步的東西。更讓人擔心的是,人們對“黑人的命也是命”(BLM)的支援熱情似乎在消失。

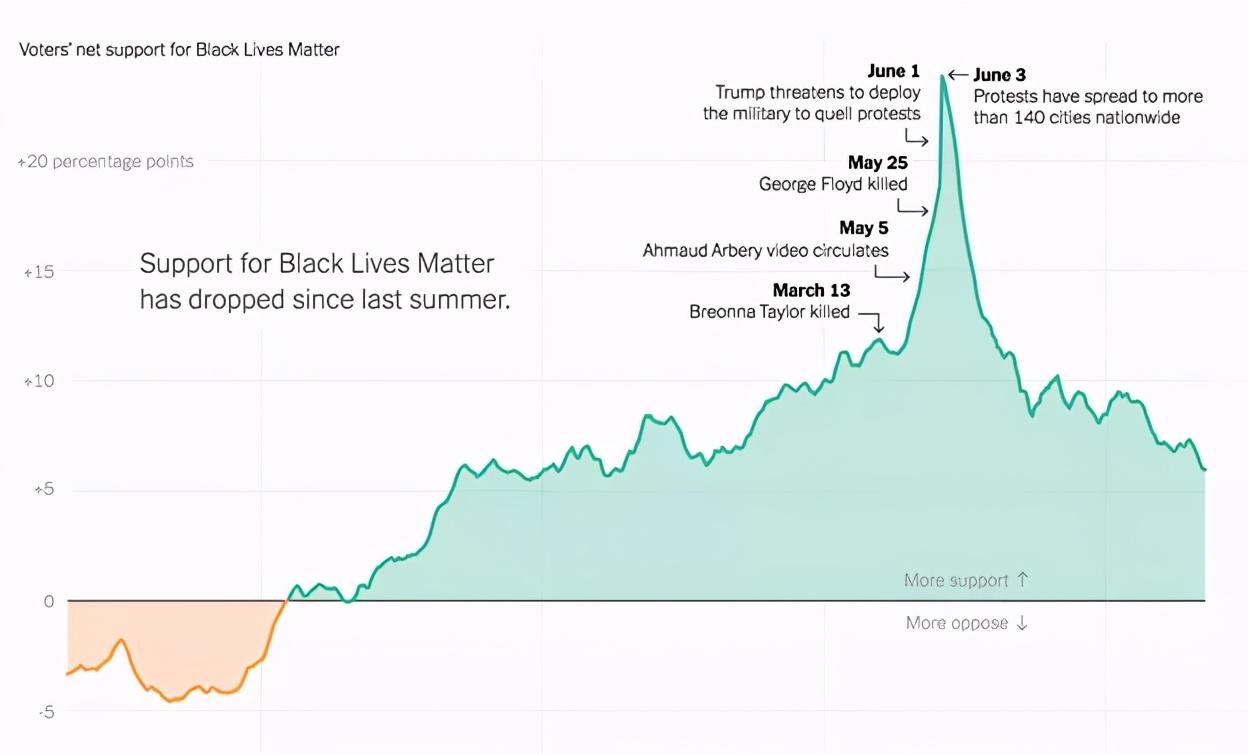

根據Civiqs的民調,群眾對BLM的支援淨值增長,以2018年為參照,從2018年開始增長,并在弗洛伊德事件之後達到最高潮。但是,這個高潮沒有持續太久,半年後就回到了弗洛伊德之前的水準。

上圖反映的是民意對BLM支援的淨值變化,以2018年頭為基準。(資料來源:Civiqs。)

上圖是從黨派角度看對BLM支援率的變化,以2020年頭為基準。(資料來源:Civiqs。)

上圖是從族裔角度看對BLM支援率的變化,以2020年頭為基準。(資料來源:Civiqs。)

這就是說,那些黑人被無辜殺死的事件的确讓人産生了片刻的思考,但不是所有人都是以而改變了觀念。也許這就解釋了為什麼在跪死弗洛伊德的德裡克·肖萬(Derek Chauvin)被定罪後,警察改革依然阻礙重重。

我一直認為弗洛伊德之死是一個與愛默特·提爾(Emmett Till)被私刑(lynching)等同的曆史事件,也是造成曆史轉折的契機。但幾天前威廉·巴伯(William Barber)博士作為特邀嘉賓在《紐約時報》發表的專欄文章,啟發我從一個新的角度來看所謂曆史的轉折。

巴伯博士提出,20世紀中期的民權運動相當于第二個“重建”(Reconstruction。在廢除了奴隸制之後,美國曆史上有一個正式命名的重建時期。這裡指非正式命名的第二個重建)。而近年的BLM運動則是第三次重建。同時,巴伯博士特别強調了分别從一代人的角度來看這兩個事件的。

1955年,14歲的黑人男孩提爾無辜被白人極其殘酷地毒打并私刑,屍體慘不忍睹。提爾媽媽決定舉行開館葬禮,讓全世界看看她的兒子被打成什麼樣子。在芝加哥南側的一座教堂裡,5萬芝加哥人親眼目睹了提爾殘缺不全的屍體。幾天後,又是成千上萬的人參加了提爾的葬禮。提爾面目全非的“面容”不僅在黑人社群造成極大反響,也獲得了白人的廣泛同情。

但是,巴伯博士認為,提爾之死最重要的是激勵了他的同代人為争取自己的平等權利抗争。雖然他們的努力經曆了無數挫折,但在這代人成為大學生和年輕成年人時,他們成為了“自由之夏”(Freedom Summer)和芝加哥彩虹聯盟(Rainbow Coalition)的主力軍,成就了第二次重建——《平權法案》。

在巴伯博士看來,2013年喬治·齊默爾曼(George Zimmerman)槍殺17歲男孩特雷馮·馬丁(Trayvon Martin)而不被定罪事件是BLM運動的導火索。與馬丁同齡的一代人也是一個又一個黑人無辜被殺而殺人者都被免罪案件的見證人。現在,他們已經成人,并正在推動美國走向第三次重建。

如果巴伯博士的理論成立的話,那麼現在應該是在走近第三次重建的收獲期。雖然從民調來說,BLM獲得的支援在弗洛伊德之死幾個月後有所下降,但是,馬丁同代人的改革熱情還在,他們将繼續推動民權運動。隻要這批人還在堅持,隻要有領袖人物帶領,我們就會看見第三次重建的成果。

巴伯博士是“對違約的修複”(Repairers of the Breach)組織的主席,“窮人的運動”(Poor People’s Campaign)組織的聯席主席,也是《價值革命:為了公共利益重建公共信仰》(Revolution of Values: Reclaiming Public Faith for the Common Good)一書的作者。

他對第三次重建做出了清晰的定義:

第三次重建的意義遠不止于隻是讓黑人在與執法部門的沖突中幸存下來,而是要以前所未有的方式和步驟展現黑人公民的同等價值,要確定黑人在大流行中死亡的可能性不再是白人的兩倍。這是關于重建一個系統的事宜,現在的系統使他們背負學生債務,然後拿的是貧困水準的工資。

第三次重建将確定所有美國人都能為他們的家庭獲得體面的住房,為他們的孩子提供高品質的教育。確定所有美國人獲得清潔和無鉛的水,并且在面對廣泛的選民壓制的努力時,保證他們對美國民主的參與得到擴大和保護。

第三次重建是為了對抗那些産生死亡的政策和做法,無論是警察殺人、貧困、缺乏醫療保健、生态破壞還是不必要的戰争。簡而言之,它是一個宣言,即不必要的死亡是不可容忍的,民主仍然是可能的。

第三次重建的意義将遠超過任何單一的法案或一個政黨的議程。它是關于建立一種力量,這種力量從根本上重新想象我們社會的可能性。美國曆史上的第一次和第二次重建都是因為道德運動使得弱勢群體重新獲得了民主的承諾,成為新生、擴大的選民,而這股新生力量堅持必須制定新的優先事項。如果馬丁這一代能夠喚醒美國的良知并引發道德運動,那麼我們相信,曆史上聲音一直被壓制的貧窮和低收入的選民所組成的聯盟有可能改變政治格局。我們必須圍繞一個從底層提升的議程開展工作,以便每個人都能被提升。

在這個以白人至上為基礎的制度統治了400年之後,不可能指望任何一項判決或選舉就能夠帶來美國所需要的徹底變革。但是,馬丁這一代人從馬丁身上懂得了,無論他們的膚色如何,他們的生命在這個社會中是不重要的,除非黑人的生命在我們的公共政策中獲得尊重。

巴伯博士定義的第三次重建的目标,其實也是第一次和第二次重建的目标。隻是,曆史從來就是進兩步退一步,要到達目标必然經曆很多曲折。是以就有了一次又一次重新開始,重新制定目标。

跪死弗洛伊德的肖文所有三項指控全部有罪是一個具裡程碑意義的判決。但這些隻是起點,不是終點。幾天前紐約市總檢察長萊蒂蒂亞·詹姆斯(Letitia James)宣布一個大陪審團拒絕起訴造成黑人丹尼爾·普魯德(Daniel Prude)死亡的一名警官,也許就是一個退步的例子。

事發時,該警官将普魯德的臉朝下釘在人行道上,直到他失去知覺。上個月一個法官準許了詹姆斯公開大陪審團審判記錄的要求,而這份記錄透露的資訊讓人迷惑。記錄表明,檢察官似乎同時在做檢察官和被告辯護律師,因為提供的證據和證人中很多可以說是隻有被告律師才會選擇的。這樣的做法有違正常。

大陪審團的設計就是隻聽取一面之詞,既陪審團成員隻聽取檢察官或警方的證據和證詞,被告律師在大陪審團那裡是沒有一席之地的。如果被告希望有律師在場則可以要求一個與大陪審團功能類似的預審。被告沒有提出這樣的請求就等于放棄這個權利。雖然檢察官有責任向大陪審團出示可以明顯證明被告無罪的證據,但檢察官絕對不應該像同時也承擔被告律師的責任那樣來提供證據,否則就等于是讓大陪審團承擔正式刑事審判的陪審團的功能了。是以這裡檢察官的作為令人不解。

這個案子是不是可以歸類于我們所說的司法改革進兩步退一步,見仁見智。但這的确讓很多人質疑檢察官的動機。現在大陪審團決定不起訴,檢方還是可以起訴的,但必須向法官證明自己有充分的理由這樣做,等于是起訴的門檻将更高一些。這個案子會不會走這一步,也會幫助我們了解檢察官的做法是不是合理。

其實今年4月3日幾乎沒被人注意的一個判決很有意義:阿拉巴馬州Huntsville市的警官威廉·達比(William Darby)被判謀殺罪,他将面臨20年至終身監禁。達比槍殺了一名撥打911電話的男子。該男子報告說自己有自殺傾向,并且在警察到達時用槍頂着自己的頭。

在法庭審判之前,一個城市審查委員會清除了達比所有的錯誤,Huntsville市議會還投票決定撥出12.5萬美元的公共資金用于達比的刑事辯護。整個阿拉巴馬州的警察都在關注這個案件,因為他們經常需要對付精神健康事件。

該案的判決說明現在陪審團越來越願意接受警察不能胡作非為這樣一個概念。但是,警察也的确面臨很多複雜的情況,需要做出困難的決定。上面兩個案子就是證明。

去年夏天美國持續很久的抗議警察暴力運動,讓警察合格豁免權成為一個熱點話題。合格豁免權是警察在民事訴訟中的一項特權。當警察是被告時,原告必須證明被告“違反了已經明确确立的,合理人會知道的法定或憲法權利”,被告才不被合格豁免權保護。

長期以來,這個合格豁免權一直被濫用,似乎無論什麼情況警察都有資格享受豁免權。是以,拜登上任後,民主黨人一直在試圖去除警察的這個豁免權。雖然因為共和黨的阻止,至今在聯邦立法方面還沒有進展,但已經有個别州在州法範圍内去除了警察的合格豁免權。

另外,去年高院一反常态,接受了兩個有關警察豁免權的案子。兩個案子都來自第五巡回上訴法院,分别由兩個三人法官的小組判決,都是由共和黨任命的法官主導,上訴法院判決結果也都是被告可以享受警察豁免權。但是最高法院推翻了上訴法院的這兩個判決,說案件的事實令人震驚,任何理智的人都知道被告的行為違反了憲法。

這兩個案子,一個是将囚犯關押在被糞便覆寫,寒冷如冰的牢房達六天之久。另一個是毫無緣由地向囚犯的臉上噴了化學藥品。就是這樣的案子,居然會允許警察享受合格豁免權,可見此權利被濫用到何種地步了。

高院對這兩個案子的判決是不是代表一種轉向?沒有人敢下結論。律師,學者和政治分析家中,謹慎樂觀的有,完全持懷疑态度的也有。希望這也是司法系統改革所邁出的一個蛙步吧。隻要堅持前行,堅持不懈地推,就會到達目的地。

我曾經寫過文章說明,産業遷移造成的黑人男人大量失業和随後不合理的大量監禁黑人男人,毀了黑人社群。(詳見《乖乖聽從警察訓示很難嗎?黑人為什麼如此不明智?》)一個社群一旦被毀了再要重建,非常難。這就意味着我們必須做額外的投資,付出特别的努力。

比如,現在特别強調不要過分監禁。但是,隻是把人放出來卻不提供生存的手段和機會,很多時候隻是把那些人重新逼上犯罪的道路。還有,如果不給瘾君子提供醫療幹預手段,很難保證瘾君子自己能夠走出那個深坑。

黑人社群面臨的另一個嚴峻問題就是,太多人有精神疾病。事實上很多對亞裔仇恨犯罪的黑人中是有精神問題的。正如本文前面所提到的幾個案例,這類人的存在給警察的工作也帶來巨大的挑戰。這些都是巴伯博士提出的第三次重建所必須解決的問題。

我們必須正視黑人在就業、教育、住房、醫保、銀行、購物等生活的方方面面都沒有得到同等對待和服務,必須進行深層的,持久的,系統性的變革。希望第三次重建是最後一次重建,希望最終目的在我們這一代手中實作。

參考資料:

https://www.nytimes.com/2021/05/21/opinion/george-floyd-death-william-barber.html

https://www.nytimes.com/2021/05/22/opinion/blm-movement-protests-support.html

https://www.nytimes.com/2021/05/07/us/huntsville-police-convicted-murder-suicidal-man.html

https://www.nytimes.com/2021/05/22/nyregion/daniel-prude-death-letitia-james.html

(加美财經專稿,抄襲必究)

#佛洛依德#、#美國#、#種族歧視#