作者丨黃依琳

當代技術的發展為觀看電影的方式帶來了更多的可能性,疫情期間人們可以友善地在流媒體線上觀看,也可以從各大資源網站下載下傳電影。不限于手機、電視、電腦、平闆,電影可以在任何規格的螢幕上進行觀看,電影院也早已不是唯一的載體。然而如此友善、快捷、廉價的觀影方式依然讓不少觀衆感到不滿足。疫情期間,他們焦急地等待着電影院早日開業。這一事實證明,人們離不開的不是電影,而是去電影院觀看電影的行為。去電影院也并非僅僅因為電影好看。電影院這個展示空間所蘊含的大衆文化價值,才是行為背後的精神意義。

娛樂的公共空間:

電影院與大衆文化方式共存

一切從電影發明之初說起。1895年12月28日,在法國巴黎的十四号大咖啡館地下室裡,路易斯·盧米埃爾

(Louis Lumière)

用投影的形式放映了《工廠大門》

(Exiting the Factory)

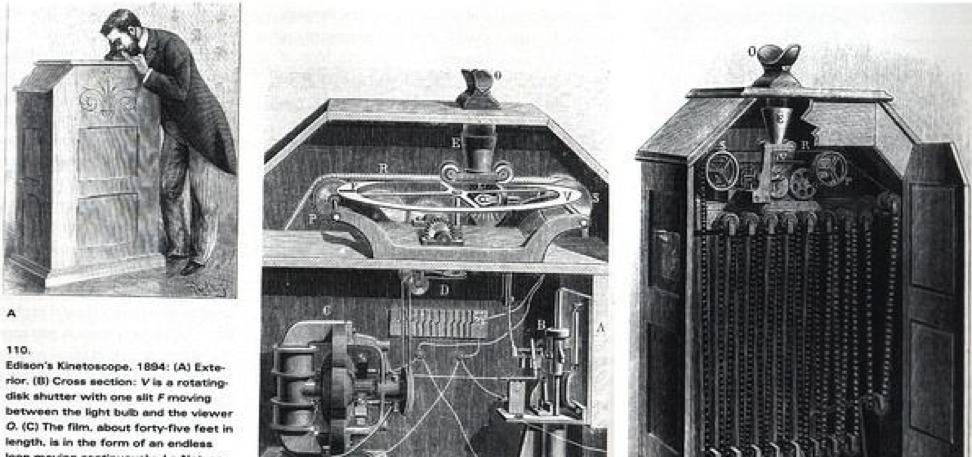

,這是電影史上的第一部電影。其實早在1891年,愛迪生公司就發明了電影視鏡

(即西洋鏡)

,人們可以通過放映機觀看一些活動影像。這種觀看方式是極其私人的,一台機器僅供一人觀看。為了讓更多人觀看,盧米埃爾兄弟将這些活動影像經過投影放大在咖啡館的大螢幕上。投影式與視鏡式的博弈伴随着電影發明之争,科技、創意與時間先後的争執,最後敗給了更為大衆娛樂的電影放映方式。投影式成為今天的主流,說明的不僅是大衆對電影傳播媒介形态的文化選擇,也證明了咖啡館這一早期的電影院雛形所代表的象征性空間,與電影展示之間密不可分的關系。

愛迪生發明的電影視鏡

電影院伴随着電影一起出現,也意味着觀看電影與大衆生活方式的共生。英國最早的電影院名為“bioscope”,在希臘語中是“生活方式”之意。早年法國人觀看電影是在咖啡館,中國最早的觀影地點是在茶園和戲園。這些場所不僅僅為人們觀看電影提供友善,更是作為供人們娛樂與社交的典型公共空間。之後觀影場所逐漸搬到電影院,上個世紀二三十年代,上海電影院作為高檔休閑場所是上流人士消遣的好去處,觀衆大多是外國人、華僑以及富商。

中國露天電影院的興起是在抗日戰争以後,因為放映條件的限制,往往選擇空曠的操場進行放映。沒有固定的場所和座位,人們自帶闆凳坐在露天觀看,電影的放映與大自然融為一體。它與封閉的電影院不同,空間的開放性也讓露天電影院與老百姓的生活肌理更加貼近。在電影放映之外,孩童的嬉鬧、品嘗的零食、夏日的夜空、放映機的聲音、空氣中的氣味等,也一并納入觀影體驗之中。

時過境遷的今天,消費主義盛行,去電影院觀看電影與時髦的文化生活方式挂鈎。許多電影院設立在商場内,集娛樂、休閑、購物為一體。與此同時,電影院的形态花樣百出,汽車電影院、水上電影院、VR電影院、360°球狀螢幕電影院等,作為新奇潮流的生活方式令人趨之若鹜。也有人趕着夜間首映第一時間觀看,排隊搶購120幀的電影票,反複地去影院觀看同一部電影等,去電影院的消費行為日漸成為了影迷炫耀與攀比的談資。

馬爾代夫水上影院

集體觀影的儀式感:

在黑暗中與陌生人共情

法國電影導演弗朗索瓦·特呂弗

(François Truffaut)

曾說:“當我走到電影院的最前邊,然後轉身回望,看見那一雙雙眼睛全都向上望着銀幕,是我在電影院裡看過最感人的一幕”。在電影院觀影,猶如莊嚴儀式喚起情感内涵,升華為感人的象征。

特呂弗導演的《四百擊》(The 400 Blows)劇照

電影誕生初期,上流人士去電影院是一件嚴肅與體面的事。人們把它當作聽音樂會,欣賞芭蕾舞和歌劇一樣重視,往往盛裝出席,帶有神聖的儀式感。時至今日步入當代社會,去電影院看電影不再講究着裝,儀式感變成了不成文的觀影禮儀。當燈光暗下之後,遲到的觀衆小聲踱步,不要開閃光燈,座位上的人也最好不要大聲喧嘩,收起手機不能屏攝,安靜等待黑暗中電影的開啟。

觀影禮儀不應僅僅看作社會公德,它更深層的意義在于對影院建構的另一個時空的尊重。儀式起源于宗教祭祀,廣義上指代标準化、重複性的社會行為。它意味着人們暫時停止當下正在進行的時間,參與到與日常生活截然相反的空間中去,是對現實的反叛。一旦找到位置坐下,不管在社會中扮演何種角色,人們通通換了一個新的身份:觀衆。從四面八方而來的觀衆走進同一個放映廳,彼此之間似乎存在着一種默契。不管是什麼身份、地位、階層、年輕或種族,黑暗吞沒了彼此之間的差别,他們都是身份平等的觀衆。選擇了同一部電影意味着或許他們具有相同的興趣愛好和理念。

空間是環境和人們的動機共同存在的産物,空無一人的電影院沒有意義。電影院除了客觀存在的物質性空間,還包含着想象性空間,人們沉浸于劇情的同時,也可以通過現場其他觀衆的哭泣或是歡笑,感受到他人的情感世界。人們不需言語,通過沉默的共鳴與感染進行情感交流,這是獨自在家觀看電影所不能擷取的樂趣。

離開寂寞的較高價的電梯大廈,去熱鬧的電影院,與陌生人坐在一起産生共情,也讓人不再感到孤獨。個體可以通過情緒傳遞,認識到自我與群體之間有着相似的道德标準、思維活動,在這種集體意識之中确認自己是群體中的一員,甚至與毗鄰的陌生觀衆産生莫逆之交的感覺。《地球最後的夜晚》的營銷手段正是把握住了這種心理,電影選擇在一年的末尾上映,掐準結束在零點的“跨年一吻”,吸引了一些渴望與鄰座觀衆浪漫邂逅、深情一吻的單身人士。

《地球最後的夜晚》“一吻跨年”海報

觀衆與電影展示空間的關系:

幻想、做夢與凝視的快感

電影院是集體參與的公共場所,與此同時也是私人的孤島,沖突的兩者共存一體。不在電影院觀影,事實上是割裂了觀影空間與觀衆之間的内在精神紐帶。

電影理論家安德烈·巴贊

(André Bazin)

将柏拉圖的洞穴寓言與影院觀影聯系在一起。洞穴背後的火光将人的影子投射在牆壁上,被困在洞裡的囚徒,就将影子當成對外部世界的真實認知。電影院的環境相當類似,當燈光關閉,電影院一片漆黑,一道光從人們的背後射向螢幕,凝神專注的人們便進入了另一個時空。黑暗中的光亮通過視覺的傳達,左右着人們的思索和感覺,他們失去了行動力,進入自我想象的空間,把日常煩惱遺忘,錯把螢幕上發生的一切當做現實。

《電影是什麼》,作者:[法]安德烈·巴贊 ,譯者:崔君衍 ,版本:文化藝術出版社 2008年11月

這和美國哲學家蘇珊·朗格

(Susanne K.Langer)

在《情感與形式》中提到的觀點類似,她認為電影和夢境之間有着緊密的關系。在令人沉睡的黑暗環境中,人們可以産生在有意識與無意識之間的似夢幻。在電影中獲得遠離自我身份的自由,也可以把現實世界的欲望投射到人物身上,釋放内心的各種情緒。電影院成為一條隧道,連接配接外部世界與心理景觀。在幻覺的作用下,人們找到自己的幻影。在真實世界中遙不可及的夢想可以得到實作,在超級英雄電影中甚至可以體會到征服世界的快感。尤其當電影院的配置越進階時,環繞音響、高清畫面、3D立體感帶來的幻覺就會越逼真,越有參與感。

這也是我們制定規則,不希望旁邊的人玩手機,開閃光燈屏攝,後面的人踢凳子的原因,這些行為會讓我們從幻覺中分神,影響進入黑暗洞穴的沉浸感。如果不在電影院中觀看電影,現實生活對觀影的幹擾會更多,如電話鈴聲、朋友來訪、微信彈出視窗等。甚至觀衆自己也會對體驗進行主動幹預。手機、電腦、平闆等載體的友善,讓人們在看電影時越來越浮躁,遇到較長的鏡頭、煩悶的劇情、讨厭的人物,可以選擇快進或者倍速。也可以随時随地中止觀看,将一部完整的電影切碎。然而在電影院裡觀衆的主動權被剝奪,他們隻能被牢牢地釘在座位上,不可回放的被動性逼迫人們更加專注于螢幕,也能充分并且深入地浸入影像的氛圍之中,獲得完整的體驗。

與此同時,電影院的黑暗包容着一切欲望,為觀衆提供偷窺的自由。電影為人們了解他人提供了可能性,螢幕上任何一個人的長相穿着、生活習慣、處世态度都可以成為觀衆偷窺與凝視的對象。在黑暗中,偷窺變得友善,沒有人監視,也不存在道德問題。蔡明亮的《郊遊》、《你的臉》、《臉》都有大量主人公對着觀衆進行長久直視的鏡頭,在打破第四堵牆邀請觀衆參與叙事同時,也為偷窺提供了正當性。

《你的臉》海報

遙想101年前,西班牙流感的結束促使好萊塢迎來史無前例的觀影狂潮。而今文化語境已經改變,大衆娛樂更加多樣化,電影完全可以在流媒體上随意觀看,人們無需踏足電影院。由于疫情的關系,許多電影院難以為繼,電影院文化也可能是以受到挑戰。事實上,蔡明亮的焦慮可以看作是電影院衰退的一種表現。早在電影《不散》中,他曾悲觀地拍攝了20世紀初空蕩蕩的電影院,如今可以看作是某種寓言。

編輯丨餘雅琴;張婷

校對丨劉軍