澎湃新聞記者 王诤

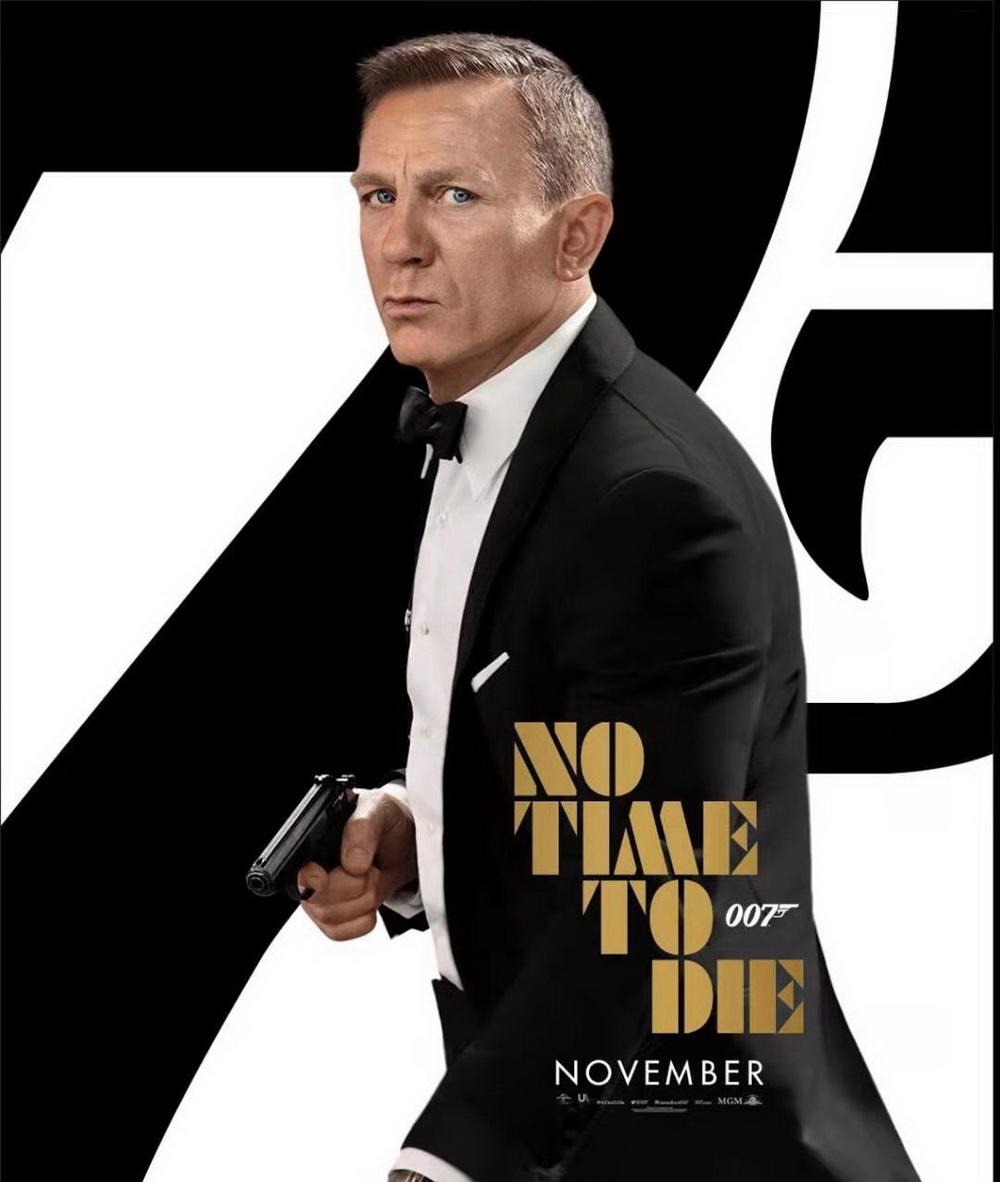

最新一部007電影《無暇赴死》( No Time To Die),近日再度官宣推遲至2021年10月公映。在007電影官網上,2020年9月釋出的定檔海報猶在,彼時說的是當年11月公映。結果沒過多久又出消息,改在2021年4月公映,現在又改在了10月!公映日期一改再改,去年釋出的定檔海報卻幾乎照搬照抄:身着戗駁領禮服的丹尼爾·克雷格戴着歐米茄腕表,手擎PPK,目光炯炯如故。

何不改線上上放映?潮流浩浩湯湯,但制片人布洛克利兄妹似乎鐵了心排除萬難也要讓這部電影進全球院線——該系列電影自1962年首部《諾博士》問世以來,半個多世紀巍然不倒,同廣大觀衆早已有了“影院見”的默契。恐怕這也是劇組美工師索性不改官宣海報,不怕你們不看的底氣。

細品,兩張海報除了公映日期變更外,全無差别

去年年底,《電影海報藝術史》一書由中國畫報出版社出版。作者英國人恩•海頓•史密斯“引言”裡開宗明義:“作為電影放映前的宣傳方式之一,電影海報幾乎是緊随着電影的誕生而面世的。在網絡和流媒體出現之前,在電視、DVD、視訊出現之前,在預告片、電子媒體手冊、名人采訪、電影期刊、影迷雜志,甚至在電影明星的宣傳之前,電影海報就誕生了。一百多年來,這種最簡單的電影營銷方式一直是最有效的。海報的尺寸不斷變化,風格也緊随時尚潮流,不過其功能從未改變,那就是推銷電影。”

一本以編年史體例寫就的電影海報曆史,由一家畫報出版社出版顯然挺合适——畢竟追本溯源,當二十世紀八九十年代電腦普遍應用于繪圖制版前,電影海報大都是手繪圖畫的印刷品。繪畫手法的風格除了水粉以外,還有版畫、素描 、漫畫等。我們兒時對于電影宣傳的印象,除了報章上的“小豆腐塊”,電影院櫥窗和展牆上的海報——影片卡司(導演和主演)自然一望即知,海報設計以及由此凸顯的劇情亮點,都是左右人們是否買票進場非常關鍵的因素。這同現而今刷刷朋友圈,被影片宣傳病毒營銷的圖檔和小視訊輪番轟炸,顯然不可同日而語。

《五分鐘》(1929)安納托利·貝爾斯基的設計是俄國構成主義海報的重要作品。

曆史上,電影海報的繪制不乏出自大師手筆。是以當海報逐漸退出它所主導的視覺藝術舞台前,早已進入到了藝術品收藏領域。《電影海報藝術史》一書中,作者介紹說,海報收集興起于19世紀末,當時朱爾斯•謝雷特用平版印刷創作了巴黎的社交場景宣傳畫。随着海報這種新興藝術受歡迎程度的逐漸消退,大衆收集各類海報的熱情也慢慢衰減。到了20世紀60年代,收集海報的興趣再次興起,并且轉移到了電影海報的收集。海報收藏變得有利可圖。

《尼伯龍根》電影海報(1924年) 畫家弗裡茨·朗

就當下電影海報拍賣市場的情形看,依舊是在品相完好的基礎上,遵循着“越老越值錢”的定律。電影誕生之初,上世紀二三十年代的頗具影響力的一些電影的海報,才是藏家競逐的“尖貨兒”。《電影海報藝術史》的作者就此指出,“20世紀20年代各種藝術運動和電影海報設計融合在一起,為電影創造了非凡的景象。這其中德國表現主義和俄國構成主義對電影以及電影海報,産生了深遠的影響。”1927年的經典默片《大都會》,電影海報出自德國畫家弗裡茨·朗的手筆。1932年環球影業出品的《木乃伊》——此乃近年來環球建構“暗黑宇宙”的早期發轫之作。這兩部電影的海報在近二十年來,可謂專場拍賣上的狀元、榜眼和探花(《大都會》的海報不止一張上榜)。

肖恩·康納利過世,早期007電影海報看漲

作為全球知名的影視娛樂紀念品公司之一,美國“道具商店”(Prop Store)素以出售與詹姆斯·邦德(James Bond)相關的稀有道具和商品而聞名。起碼從2018年開始,連續三年的年底,“道具商店”都會舉辦電影海報專場拍賣,早期邦德電影海報每每都作為“壓卷之作”現身。

《諾博士》海報

2020年10月的Prop Store拍賣會,呈現了100多幅詹姆斯·邦德(James Bond)的海報和相關藝術品。一張未經修複的,英國公映時的《諾博士》(1962)海報估價最高,預計價格在8,000到10,000英鎊之間。值得一提的是,1967年的間諜喜劇電影《皇家賭場》(大衛·尼文飾演邦德,伍迪·艾倫出演反派)雖然不在米高梅出品“正朔”之列,卻也旁逸斜出很是惹眼——一幅當年的電影海報估價為2,000-4,000英鎊之間。

1967年《皇家賭場》(番外)海報

2020年10月31日,首任邦德飾演者肖恩·康納利去世,享年90歲。當年11月5日至12日,蘇富比(Sotheby's)在倫敦邦德街(Bond Street)上出售近200張原始電影海報,照片和宣傳材料,專門獻給詹姆斯·邦德(James Bond)。不好說是不是沾邊肖恩離世消息的哀榮——他在1965年、1967年分别出演的《霹靂彈》(Thunderball)、《雷霆谷》(You Only Live Twice)電影的海報都被估價在15,000-25,000英鎊之間,顯然比上個月Prop Store拍場上的行情漲了不少。

1967年《雷霆谷》海報

值得一提的還有,明年(2022年)就将是007系列電影誕生60周年——希望從2019年延期至今的《無暇赴死》,不要成為60周年“獻禮片”。蘇富比(Sotheby's)拍賣行此次詹姆斯·邦德專場海報集曆時60年,從《諾博士》到即将發行的《無暇赴死》,涵蓋了這一有史以來票房最高的電影系列全部25部電影。從早期的康納利時代電影海報中鮮豔的色彩,量身定制的西裝和漂亮的“邦德女郎”,到今天由丹尼爾·克雷格代表的更黑暗,更現代的Bond。

粉絲為最新一部邦德電影《無暇赴死》制作的複古版海報

恰如《電影海報藝術史》作者所言,“一些海報并沒有多高的貨币價值,但經常被作為電影營銷風格的風向标,因而文化上具有重要意義。海報設計所強調的重點稍許改變,或許就會影響人們觀察電影某個特定時代的方式。”該書将20世紀60年代的電影定義為,“最能代表連接配接舊世界和新世界的橋梁。與此同時,越過道德界限、打破禁忌的故事,露骨的性、暴力的語言也開始出現。”這樣的判語多少點名了007系列電影誕生的行業背景。

定義邦德,00“7”後出現的槍标

《來自俄羅斯的愛情》海報

1962,米切爾·胡克斯為邦德系列第一部作品《諾博士》設計海報,除了旗幟鮮明地宣告這是“第一部邦德電影”,海報凸顯了這部動作驚險片的情色意味——片中四位和邦德分别有過交集的女性角色,在“lady's man”肖恩·康納利身旁被依次羅列,占據了海報三分之二的空間,大反派“諾博士”僅僅在海報的邊角顯出半個身位。1963年第二部邦德電影《來自俄羅斯的愛情》(From Russia With Love)和1964年《金手指》(Goldfinger)的海報,一個色調偏冷(令人聯想到蘇聯廣袤的冰原)、一個色調金黃,都将邦德和邦女郎間的愛欲糾葛作為主題,反派的形象則被安排在海報的邊邊角角,或幹脆隐匿在黑色部分中。

《金手指》海報

随着1965年,第四部作品《霹靂彈》的問世,羅伯特·麥金尼斯和弗蘭克·麥卡錫一起被任命為邦德形象設計師,007的經典形象開始逐漸勾勒成型。邦德的代号007中的數字“7”,在海報中變形為花體字“LOOK”中的一部分,而黑、白字型間色的對比,也讓人聯想到邦德每每出現在高端社交場合時身着黑色禮服、白色襯衫的經典造型。需要指出的是,肖恩·康納利和詹姆斯·邦德是一對互相成就的銀幕關系,随着007電影一部比一部熱映,“康納利”的英文姓氏在海報上的位置也越發醒目,并有設計感。而當康納利第一次離開這個系列時,他的繼任者喬治·拉贊貝,隻是1969年《女王密使》(On Her Majesty's Secret Service)海報上演職人員名單中的一個名字。

《霹靂彈》海報

1971年《永恒的鑽石》(Diamonds Are Forever),肖恩·康納利正式回歸,海報除了照例凸顯了他的名姓,更第一次将007中數字“7”後面加綴一根槍管,這在後來成為007系列電影的典型标志之一,沿用至今。羅伯特·麥金尼斯善于在繪圖中強調女性的态度和性感。他還負責過奧黛麗·赫本在《蒂凡尼的早餐》 宣傳活動中的形象塑造,後來又為科幻電影《太空英雌芭芭麗娜》 設計了海報,重新定義了簡·方達的銀幕形象。麥金尼斯的創作生涯延續到新世紀後,2004年還曾為皮克斯卡通片《超人特工隊》設計宣傳海報。

《永恒的鑽石》海報

肖恩·康納利生前曾被家暴醜聞纏身,早期007系列電影中也常有邦德為了擷取情報掌掴邦女郎的橋段——與電影中女性形象的演化相應,海報上女性形象的位置也多少顯示了女權運動的發展和變化。基本上,在上世紀70年代以前的007電影海報中,畫面中總是有三個以上的女性角色,邦德被她們包圍并保持着經典的拿槍造型,而邦德女郎則都以性感的姿态出現,她們的胸部和臀部總是指向邦德的方向或與邦德的身體接觸,這被認為是表明了他們之間呈現的是“誘惑與被誘惑的關系”。從70年代中期至今,特别是冷戰結束後。007電影海報上女性角色開始減少,有時是一名邦女郎(和邦德屬于同一陣營),頂多是兩名邦女郎(一正一邪或左膀右臂)。邦德和邦德女郎形象之間不像之前那樣具有明顯的體量分野和矢量指向,“這表明邦德女郎不再依靠邦德,她們更加獨立,與邦德站在同一個位置。”

羅傑·摩爾在上世紀70年代末到80年代初出演的幾部邦德電影的海報合集

60年代,諜戰電影的另一“面相”

第一任邦德飾演者的候選名單中,曾出現過加裡·格蘭特這樣希區柯克電影中的常客——肖恩·康納利在小有名氣後,也出演過希區柯克電影《豔賊》(Marnie,1964)。《西北偏北》(North by Northwest,1959))可以說是希區柯克諜戰類型片中的集大成之作,在索爾·巴斯為這部電影設計的海報中:加裡·格蘭特飾演的羅傑·桑希爾向後自由落體狀跌落,似乎穿過了一系列正方形和長方形的架構。中間一個黑色和紅色的方塊中,愛娃·瑪麗·森特飾演的角色向他開了一槍。毫無疑問,除了男主角的形象沒那麼英明神武,角色關系的呈現上其實已經蠻有007電影“内味”了。

《西北偏北》海報

20世紀60年代初,東西方之間,特别是蘇聯和美國之間日益加劇的對峙危機(1962年,古巴飛彈危機爆發)。反映在電影中,便是諜戰驚悚片擁有并鞏固了其突出的地位。與50年代間諜電影往往在劇情中簡單地呈現好與壞的二進制對立不同,60年代,一批嚴肅的諜戰影片開始對西方政府和供職情報機構直接提出不信任,并表現出某種對現實世态的反思和人性層面的悲觀——是的,盡管伊恩·弗萊明的007 系列影片在那十年裡占據了票房的主導地位,但間諜題材也提供了另一種更加微妙、低調且落地的可能性。

《諜網迷魂》 (1962)這些方塊的顔色參考了美國國旗。海報頂部包含黑色,表明美國生活中存在着邪惡。演員的表情和附圖增添了不安感。

這些影片中的西方間諜不再僅僅是自覺自願按既定規則行事的英雄,他有時不得不越權,甚至是越級完成工作,而這恰恰說明時代或許正在進入意識形态的對立不再那麼泾渭分明的新時期。《諜網迷魂》( The Manchurian Candidate,1962。2004年該片被翻拍,丹澤爾·華盛頓、梅麗爾·斯特裡普主演)是這十年裡第一部嚴肅的間諜片,呈現了一個遠離同年上映的《諾博士》中異國情調的世界。海報上的方塊顔色參考了美國國旗色,而紅白藍之上的黑色色塊,則表明美國社會的生活中同樣隐藏着邪惡與不堪。

《柏林諜影》 (1965)約翰·勒卡雷的小說已經在國際上享有盛譽,是以沒有必要去宣傳它的類型。然而,這部電影暗示了一個遠離邦德的魅力及其模仿者的世界。

三年後,約翰·勒卡雷低調陰暗的間諜小說《柏林諜影》(The Spy Who Came in from the Cold,1965)被搬上銀幕,這部黑白電影緊張而幽閉。理查·伯頓飾演的英國特工,一開始對築起高牆的國度深惡痛絕,當他身負任務置身其間,卻逐漸發現事情遠不是那麼簡單……這部電影的海報異常簡約,除了多少捎帶上東德人民的“翻牆史”,理查·伯頓飾演的特工所在的位置其實不在牆的東面,也不在西面!那堵牆似乎正好從他身前當胸穿過。約翰·勒卡雷在2020年年底過世,不少影迷又重新翻出這部老電影,那是一個遠離了邦德的魅力及其模仿者的世界。

本文圖檔來源:007電影官網以及《電影海報藝術史》

責任編輯:陳詩懷

校對:丁曉