無論你在《今日頭條》,或是在《知乎》《貼吧》等地方提問“哪一部國産電視劇評分最高”類似的話題,想必榜首答案,毋庸置疑,一定會是《走向共和》。張黎導演對自己的要求甚高,精益求精,追求完美,《走向共和》《大明王朝1566》等傑作正是展現他的這種品質。

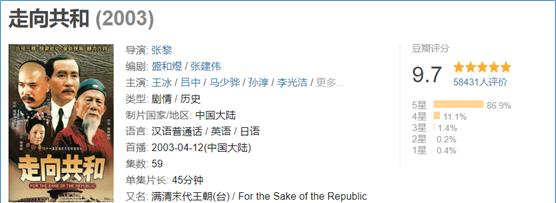

▲ 豆瓣評分

在豆瓣評分中,《走向共和》和《大明王朝1566》都是9.7的評分,然而在曆年最成功的國産電視劇排行榜中,《走向共和》也始終力壓《大明王朝1566》,霸榜多年。《走向共和》秉承公正、寫實的态度,導演組篩選演員之良苦用心,演員演繹展現之一絲不苟,以及後期制作的精益求精,均堪稱嘔心瀝血,因而一經播出,即成為最無懈可擊的影視作品。

由于種種原因,《走向共和》的播放量并不多,何況其首播年份特殊;然而,但凡用心看過這部劇的,一定會為止震撼,甚至些許引以為傲。

▲ 豆瓣排名:No.1.

曆史劇《走向共和》所涉及到的曆史時段,大約是從1894年到1917年,僅僅24年的時間,然而卻涵蓋了這個曆史時段内的幾乎所有重大曆史事件。

從慈禧太後的萬壽慶典開始(1894),同時進行的還有頤和園工程、甲午中日戰争,緊接着,是在戰敗後簽訂《馬關條約》(1895)。随後,以康有為、梁啟超等人為首,發動“公車上書”,促使光緒皇帝宣布變法(戊戌變法,1898)。再随後,就是義和團運動(1898),義和團在清廷的慫恿下制造了“庚子拳亂”(1900),八國聯軍以此為由,入侵中華(八國聯軍侵華戰争,1900),同時,慈禧太後向八國(十一國)宣戰。

▲ 慈禧太後強行代光緒皇帝向十一國宣戰

然而,以李鴻章為首、由盛宣懷聯絡的東南半壁,包括張之洞、劉坤一、許應骙、袁世凱等地方督撫紛紛宣布“拒不奉诏”,史稱東南互保(1900)。北京失陷,慈禧太後挾光緒皇帝逃亡西安(1900),同時電召已下放兩廣總督的李鴻章回京,與八國聯軍議和,議和的結果就是《辛醜條約》(1901)。此次條約簽訂,也加速了李鴻章病症惡化,不久去世。

日俄戰争(1904)的爆發,加速了清廷的立憲,因而派遣五大臣留洋(1905),到1909年時預備立憲。然而,革命的速度卻更快,武昌起義(1911)的成功使得清廷迅速奔潰,孫中山在南京建立民國(1912),在南北議和(1912)過程中,袁世凱以迫使清廷退位的代價,換來了民國大總統。在袁世凱當大總統期間,發生著名的“宋教仁遇刺案”(1913)。後來,袁世凱在楊度、袁克定等人的鼓動下稱帝(1915),僅83天後退位,不久後因尿毒症去世。1917年,張勳拉出溥儀、康有為等人,實行“複辟”(1917),結果被段祺瑞讨伐,複辟無果,段祺瑞完成了“三造共和”。

▲ 袁世凱稱帝

這是整個電視劇囊括的曆史片段。然而《走向共和》劇中大部分的情節,幾乎完全符合曆史真實。尤其有些曆史事件——譬如東南互保、三造共和等,連曆史課本都未能提到,卻在《走向共和》中如此生動地演繹。《走向共和》的高度還原,不僅在于真實,而且在于極為公允。近代史上,因為“弱國無外交”,國家被迫簽訂不平等條約,緻使許多人物都遭受到并不公正的評價。而《走向共和》并沒有受此掣肘,隻是根據事實進行演繹,未失公允。

與其說《走向共和》還原了真實曆史,不如說《走向共和》是還原了真實人物。在上文我提到過,“導演組篩選演員之良苦用心”,在真實的曆史中,比如李鴻章、慈禧太後、袁世凱、孫中山、伊藤博文等諸多名人,都是留下照片了的。這一點,給了劇組極大的限制,因為導演要據此篩選演員;相比《大明王朝1566》可以不加選擇地使用演員,《走向共和》要難得多。

然而結果卻是,《走向共和》一炮走紅。張黎導演曾要求演員“神形皆似”,同時要求演員“試戲”必須得到劇組全體成員認可,是以,最後的演員角色、演繹過程都達到無可挑剔的地步。下面我們舉出幾個例子:

▲ 李鴻章

為了挑選李鴻章的演員,劇組在全國範圍内遴選。由于李鴻章出場時就已經71歲,因而選擇的餘地不多。最後,選擇了年近70的王冰老先生來飾演李鴻章。王冰的李鴻章不僅年齡接近,而且形神貌完全相似;同時,王冰以其卓越的演技複活李鴻章,成為《走向共和》中最大的看點。

▲ 慈禧太後

為了使得人物形象貼近慈禧真實形象,《走向共和》劇組請來了已退休的國家一級演員呂中老師。年過六旬的老太太為準備飾演兇狠貪婪的慈禧而大病一場,而劇組卻耐心等待老人康複,方始開機。我們隻知道慈禧老太後的“貪婪奢侈”、“陰險狠毒”,然而她終究是凡人,而隻有在《走向共和》中,慈禧才貼近曆史真實。

▲ 袁世凱

坊間一直在讨論“誰飾演袁世凱最好”的問題。然而答案顯而易見,就是《走向共和》中的那一位。這一點,也是袁氏後人認定的。《走向共和》劇組看中并發掘孫淳,而孫淳也為此特意“增肥”,下了不少功夫。是以可以說,“孫淳飾演袁世凱最好”,并不隻是說說而已的。

▲ 孫中山

馬少骅有着一張天然和孫中山相似的臉。因而《走向共和》劇組很順利地選擇了馬少骅。馬少骅也承認,自己“用熱情和真心演繹孫中山”,尤其最敬佩孫中山的“天下為公”。這張比較圖中,左側為真實照片,右側是《走向共和》劇照,“兩兔傍地走”,誰能辨清真僞?

▲ 伊藤博文

伊藤博文是甲午戰争及《馬關條約》時期的首相,是明治維新的主要人物之一;在曆史中,他的貢獻多,地位崇高,性格堅強,是以伊藤博文的演員并不容易。《走向共和》劇組最終選擇了平田康之。在演繹中,演員同樣有着堅毅的眼神,尤其注意的是,右臉頰上的那顆痣,說明了劇組在細節上處理的多麼完美。

▲ 張之洞

除了滿臉的絡腮胡子,“張之洞”人物的刻畫,最精确的就是他的光亮的前額。雖然這在清朝時期就必須的,但在張之洞身上,他的“光頭”卻分外明顯。國家一級演員廖丙炎的本來就發際線向後,飾演剃發的張之洞時,反而顯得極為自然。另外,不得不說的是,張之洞另一個明顯的特征,就是眼袋下垂。

▲ 康有為

康有為的形象同樣“神行皆似”,尤其是他的八字須下,一副傲慢的表情,簡直類比一人。前期的康有為上司“公車上書”,而後期卻成為頑固的保皇黨,尤其在最後,“張勳複辟”時康有為成為“複辟功臣”,和張勳一起演繹了這場鬧劇。而演員孫甯則将康有為這沖突、頑固的性格演繹的淋漓盡緻。

諸如此類,《走向共和》中還有很多人物角色,都是經過大量的篩選最終确定,并盡可能“神行皆似”。除了以上所舉的例子,還有光緒皇帝載湉、盛宣懷、梁啟超、段祺瑞、徐世昌,甚至連幼小的宣統皇帝溥儀,都具備這樣的特征,《走向共和》劇組真可謂良苦用心。

無論是主角,還是配角,甚至是一些看似不起眼的群衆角色,《走向共和》都能把握的極其到位。據統計,《走向共和》所邀請的國家一級演員,就多達11位,包括呂中(飾慈禧太後)、馬少骅(飾孫中山)、孫甯(飾康有為)、戈治均(飾榮祿)、韓再芬(飾沈玉英)、廖丙炎(飾張之洞)、馬小甯(飾小德子)、賈兆冀(飾趙啟霖)、蔡偉(飾黃興)、尚印泉(飾閻敬銘)、徐敏(飾奕劻)等。

▲ 光緒皇帝

這其中,像沈玉英、小德子、趙啟霖、閻敬銘等都是相對戲份較少的角色,然而《走向共和》仍然使用了這些“國家一級演員”級别的演員來出演,可見其到底是下了功夫的。

另外,還有王冰(飾李鴻章)、孫淳(飾袁世凱)、李光潔(飾光緒皇帝)、矢野浩二(飾明治天皇)、平田康之(飾伊藤博文)等著名演員,雖無“一級演員”的頭銜,但其演技仍然無可挑剔。其中王冰的李鴻章形象、孫淳的袁世凱形象均已成為經典。

當下中國的影視劇,沒有幾部作品敢使用外語,同樣也沒有幾部作品敢邀請外國演員;在一些荒誕神劇中,本該屬于“外籍”人員的角色,不僅是由一個中國演員來擔任,還能說出一口毫無加工痕迹的中國話,荒唐可笑,毫不知恥。而《走向共和》這部劇中,全無這樣的荒誕不經,一切都秉承最真實、最現實的場景來演繹。

▲ 明治天皇

衆所周知,《走向共和》是一部近代曆史劇。近代史上有着為數衆多的“洋面孔”,而這些“洋面孔”就包括了日本人、德國人、英國人、法國人、俄國人等,比如劇中的伊藤博文、明治天皇、陸奧宗光、莫裡遜、海因裡希、純子、瓦德西、各國公使等。是以,在《走向共和》電視劇的拍攝過程中,邀請了矢野浩二、平田康之、漢斯、桑名湧等大量外籍演員,同時,所有的外國人均使用“本國語言”,日本人講日語,英國人講英語,俄國人講俄語——對于電視劇而言,這本身就是很了不起的了。根據曆史情境,劇本中也确實安排辜鴻銘、盛宣懷、伍廷芳等人做翻譯。

《走向共和》之是以成為經典,還在于其采用對比手法。電視劇是影視藝術,但凡為藝術,一定會用到表現手法。而“對比”就是《走向共和》中多次用到的。

最經典的一個對比,就是日本明治天皇為了提前購買“吉野号”,不惜發誓“每日一餐”,而且這一餐隻是普通飯團。然而,鏡頭切換到大清國。慈禧太後自己的六十大壽,禦膳房擺出了118道山珍海味,慈禧太後仍極為不滿,張口訓斥。

▲ 明治天皇發誓每日一餐

▲ 慈禧太後不滿壽宴

這樣的表現手法,在整部劇中都很多。這一切都反映了“新”和“舊”兩種勢力、兩種力量的對比,也展現了這個社會,要從“專制”走向“共和”所面臨的困難,同時也說明“走向共和”是一段漫長的路程,并非一蹴而就的。

《帝國的回憶》/方激

《<走向共和>的内幕故事》/《南方周末》