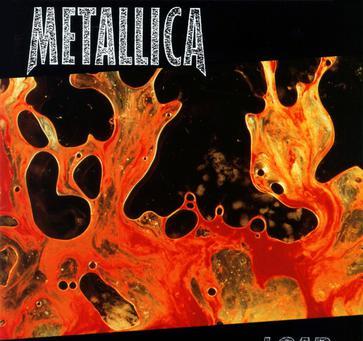

生于1950年的美國藝術家安德烈斯·塞拉諾(Andres Serrano)似乎一直與“出格”脫不了關系。1987年,他因一幅名為《尿浸基督》的攝影作品一舉成名。在這幅作品中,受難的基督被浸沒在一種近似紅色的半透明液體中——塞拉諾宣稱紅色液體為他自己的尿液,《尿浸基督》在展出時曾遭到宗教人士廣泛的抵制和抗議。除了尿液,塞拉諾對其他類型的體液也頗感興趣。他曾拍攝自己的精液以及精液與血液的混合,這一系列照片曾被美國知名重金屬樂隊金屬化樂隊(Metallica)用作上世紀專輯《讀取》(Load)和《重裝》(Reload)的封面。

除了體液,塞拉諾對于人體和性也有持續的興趣。他的系列作品《性史》(History of Sex)2007年在瑞典隆德展出時,曾遭到新納粹團體的抗議。面對種種質疑,塞拉諾不以為然,認為自己既非亵渎宗教,也非嘩衆取寵。這些創作僅僅代表着他藝術生涯中的不同階段,與此同時,他作為藝術家的目标,是“在意料之外尋找美感”。

他拍攝過紐約街頭的無家可歸者,拍攝過停屍房中由于各種原因喪失性命的人體,也拍攝過社會主義國家古巴居民的日常生活。2017年,他受北京紅磚美術館的邀請,來到中國做駐地藝術家。在為期兩周的時間裡,他拍攝了《中國》系列(Made in China)。塞拉諾從中國的傳統結婚禮服入手,拍攝穿着傳統服飾的個體或情侶,試圖以此探讨中國語境下的婚姻、愛情、關系以及關系的缺失。

11月5日,安德烈斯·塞拉諾的個人展覽《一個美國人的視角》在紅磚美術館開幕。展覽既囊括了從創作早期到現在的一系列經典作品,也呈現了他最新創作的《中國系列》。綜合了安德烈斯·塞拉諾創作生涯的兩條重要線索,一是以近乎挑釁的方式探讨性、宗教等社會禁忌的作品,二是以更接近紀實攝影的方式記錄邊緣、貧困、種族等社會問題的作品。

在展覽開幕之際,界面文化(ID:Booksandfun)對安德烈斯·塞拉諾進行了專訪。在通路中,安德烈斯回顧了他三十多年來的創作曆程及想法的轉變,回應了他作品中的種種争議,也談到了他眼中藝術家與政治之間的理想距離與關系。

界面文化:你似乎對于宗教、人類的和動物的身體、排洩物、性這些主題有着強烈興趣?

安德烈斯·塞拉諾:除此之外,我也對種族和人類狀況,包括貧困、社會底層、流浪漢等等感興趣。可以說,我對那些通常不被認為美麗的或有藝術感的事物感興趣,對日常的真實事物感興趣。我不做和藝術相關的藝術,我并不關注藝術理論的或者複雜的語言,我對于藝術語言不感興趣,我對于人物語言感興趣。

界面文化:大家普遍認為你在1986年到1990年間的“沉浸系列”(Immersions)十分激進、富有争議,你個人怎麼看?

塞拉諾:我認為“沉浸系列”之前的作品“體液系列”才是激進的。我把“體液系列”之前的一些作品比如《天堂和地獄》(Heaven and Hell)稱為“戲劇場面攝影”(tableau photography),即有背景、有道具、有模特,是非常傳統的攝影作品。而到了創作這次參展的作品之一《奶與血》(milk and blood)的時候,我希望走向一個對我自己和對攝影而言全新的方向。這一作品的畫面中是容器裡的兩種液體,一個是奶,一個是血。該系列裡沒有模特、沒有背景、沒有前景,也沒有遠景。我試圖借此指向非常具體的繪畫——抽象畫,同時希望做一些“反攝影”的創作,或者我們現在所說的“僞繪畫”(fake paintings)。

界面文化:為什麼會想到用體液進行創作?

塞拉諾:當時紐約新博物館(New Museum)的策展人來拜訪我,他正在策劃一個名為《僞造:關于本真性的深思》(Fake:A Meditation on Authenticity)的展覽,旨在聚焦為了探索本真性問題而進行僞造創作的藝術家們。那是上世紀八十年代中期,他請了很多所謂的後現代藝術家,比如辛蒂·雪曼(Cindy Sherman)。但我和那些藝術家很不一樣,他們是十分忠于理論和藝術語言的藝術家。

我認為自己的作品不适合這個展覽,但萌生了拍攝一系列看上去像僞繪畫的作品,這是“體液系列”的開端。其實用體液創作作品是非常抽象的,之後我嘗試将物件放入液體中,想要在作品中重新指向“再現”(representation)的概念,就像我從前的作品那樣,于是“沉浸系列”開始了。二者唯一的差別是,“沉浸系列”中的“再現”是在體液的語境下進行讨論的。

在這一系列中,我創作的第一幅作品就是《尿浸基督》(Piss Christ),也是最具争議性的——關于我是争議性藝術家的說法全都始于它。但我并非将其看做一種挑釁或嘩衆取寵。我之前就有創作宗教圖像的習慣,是以對我來說,将之前的主題和如今的主題結合在一個作品中,是再自然不過的事情。

界面文化:但這幅作品受到了來自各界的廣泛批評。

塞拉諾:這幅作品的主題是關于耶稣受難和宗教,但絕非嘩衆取寵,我将其視為一件來自一位基督教藝術家的宗教作品。我時常被攻擊,被貼上反宗教或反基督的标簽,但這些都不是我的本意,因為我一直以來都是基督徒,從小在天主教的環境中長大。人們常常控訴我,讓我看起來好像一個局外人,但我并不是,這就是我的宗教、我的信仰。

界面文化:為什麼你對于宗教話題如此感興趣?

塞拉諾:因為我是一個基督徒,而這個詞在藝術世界裡其實是一個不太好的表述。我認為我不需要談論自己的宗教,你在我的作品中看不到宗教,除非我有時在作品裡提到教堂、宗教或耶稣的意象。我在意我自己的事業,也尊重他人的選擇。

界面文化:關于這次的中國項目,你當初為什麼決定聚焦婚姻和私人關系這個主題?

塞拉諾:我隻有不到兩周時間進行拍攝,又一直都對戲劇、劇場和曆史文化意義感興趣,是以這次選擇聚焦于中國人結婚時候穿的傳統禮服。與此同時,我試圖用這些服裝探讨和強調作為制度的婚姻以及親密關系的失落。

界面文化:為何中國傳統服飾對你來說如此特别,如此有吸引力?

塞拉諾:對我來說,不光這些服飾是特别的,我拍攝的人也很特别。除了一些極為抽象的作品,我的大部分作品其實是人物肖像,他們通常都是很有特色、有性格的人物。我自己尋找了《中國制造》這個系列的模特,他們有的在餐廳或茶館工作,有的是我在大街上遇到的,或者是村子裡的老人,然後将他們置于一個與平日所處之地十分不同的環境中拍攝。作為藝術家,我需要将真實的人物置于更加藝術化、更具戲劇性的情境中,這些場景因人的真實而生動起來。他們是誰不重要,當我拍攝的時候,我希望他們看上去是英勇高貴的。

我為他們挑選的服裝有一種高貴感,兼具帝王的權威和傳統的美感。在嚴格意義上,我不會把它們稱作戲服,因為它們其實是傳統的婚嫁服飾,而其色彩和古典美感中的戲劇性元素令人印象深刻。

界面文化:在這個項目中你有何收獲?

塞拉諾:世界各地的人們都是相似的,不同點在于我從中得以捕捉到的中國面孔,在于我在這些模特身上看到的力量、優雅和個性——他們是來自中國的個體和靈魂的展現。

界面文化:正如你剛剛所說,你的作品常常展現出一種莊嚴的古典美,古典美學對你的作品而言是否十分重要?

塞拉諾:非常重要,這意味着作品中有美的存在。許多當代藝術家喜歡創作醜陋的、沒有意義的作品,我喜歡在作品的構圖、色彩和美感等等方面找到和諧。是以從這個角度來說,我是非常傳統、非常古典的,我顯得“離經叛道”僅僅是由于我拍攝了一些非正統的主體。藝術不能一味自我重複,是以我嘗試發展屬于自己的語言——這是一種關于美的語言,在意料之外的地方尋找美感,在人們通常不認為美麗的地方尋找美感。

界面文化:你的作品很容易讓人聯想到政治,對你而言藝術和政治的關系是什麼?

塞拉諾:當你成為一個藝術家,藝術和政治的關系就需要小心謹慎地經營。如果你創作了非常政治化的作品,人們很可能将其視為一種政治宣傳并予以忽視;如果想要從藝術的角度強調政治,你必須以一種不那麼明顯的方式來創作。我常常說我不是一個政治性的藝術家,我更傾向于不關心政治,但我有社會意識。我喜歡做那種不被認為有政治意味、人們卻能在細節中讀出政治氣息的作品,我也希望自己的作品能夠被多角度地闡釋。就算我個人有觀點——無論是宗教的還是政治的——也是一種不甚明顯的觀點。

界面文化:2000年你創作了一組作品《夢的解析》(The Interpretation of Dreams),這是受到了弗洛伊德的啟發嗎?他在何種程度上影響了你?

塞拉諾:選擇“夢的解析”作為标題,是為了展示這一标題之下的各個作品之間的不相關性。通常而言展覽的主題是統一的,比如性或宗教。而在《夢的解析》系列裡,我展出了一組互不相關的圖像,這是一種極具創造性的嘗試。

我對弗洛伊德的興趣源自童年時代。小時候我印象中母親曾經曆過幾個和精神分析相關的小插曲,是以我很小就開始讀弗洛伊德,嘗試去了解母親的想法,這對我産生了很大影響。有時候我分不清幻想和現實的界限,也分不清精神正常和精神錯亂的界限,因為對我而言,我雖知道它們有别,但在我腦海裡它們本質上沒有什麼不同。如果從弗洛伊德的角度來看,它們互相關聯,對某人來說的瘋狂之物對于另一個人來說可能是正常的。

界面文化:你曾說從來不認為自己是一位攝影師,為什麼這麼說?

塞拉諾:這要從馬塞爾·杜尚說起。青少年時期我在藝術學校讀書,杜尚對我産生了極大的影響。他解放了我,當然他也解放了在他之後的所有藝術家。他告訴所有人:所有事物——包括一張照片——都能夠成為藝術作品。我常常說我不是一個攝影師,因為我在學校學的是繪畫和雕塑。然而從藝術學校畢業之後,我決定将攝影作為我藝術實踐的方式。我像一個藝術家一樣操作攝影,将其作為藝術家的手段而非攝影師的手段;我至今還在使用膠片,卻從來沒學過如何沖印照片。我認為藝術家和攝影師最大的不同之處,在于攝影師是出于某些原因拍照——為了雜志或作品集,為了時尚或廣告,而藝術家則為自己拍照,他不需要回答别人提出的問題。這就是我認為作為藝術家和攝影師的主要差別,意味着我不為除我自己以外的任何人拍照。

界面文化:在你看來,繪畫和攝影的關系是什麼?

塞拉諾:在最初展示我的攝影作品時,我很清楚許多人認為攝影并非藝術,這也是我将自己的攝影作品做成特定的大尺寸的原因。我希望它們不是在攝影畫廊中展出,而是在正常的畫廊和博物館中,與繪畫和雕塑一起展覽。如今,在三十年之後,藝術和攝影之間的界限在逐漸模糊,諸如辛蒂·雪曼、安德烈斯·古爾斯基(Andreas Gursky)等人的藝術實踐方式雖然是攝影,但他們已不被當做攝影師,而被認為是藝術家。在西方和中國的藝術世界中,人們正逐漸意識到攝影可以是一門藝術,一些以前隻收藏繪畫和雕塑的藏家也開始收藏攝影作品了。

……………………………………

歡迎你來微網誌找我們,請點這裡。

也可以關注我們的微信公衆号“界面文化”【ID:BooksAndFun】