大明朝,是漢人在中華大地上建立的最後一個王朝。

可以說,它的建立,使中華大地的漢族人擺脫了蒙古貴族的殘暴統治,又一次赢得了民族的獨立;它的滅亡,又讓漢族人成為了滿洲貴族奴役壓迫的對象,更使得中國逐漸落後于世界舞台。

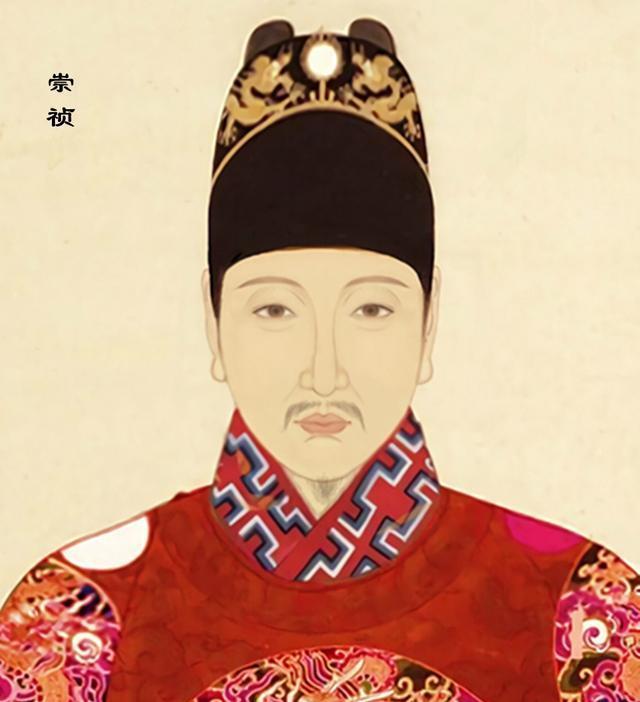

都知道,明朝有兩位勤政的皇帝:一位是朱元璋,另一位是崇祯帝朱由檢。崇祯帝繼位之初,肅清了以魏忠賢為首的閹黨集團,給當時黑暗的政壇帶來了些許新鮮空氣。之後,崇祯帝啟用了大批賢能,希望此舉能改變明朝将亡的命運,但是,他後來的大肆殺戮,卻直接導緻了大明王朝的覆滅。

一六四三年,大明王朝已經走到了倒數第二個年頭。

這一年,名将孫傳庭在崇祯皇帝的一再要求之下,帶兵進入陝西地區對抗李自成的農民起義軍。結果是:明朝軍隊大敗,領兵的孫傳庭戰死。此後,大明再無與農民軍一較高下之人。挾着勝利之威,李闖的軍隊從潼關長驅直入,兵鋒直指北京。

此時的明王朝已經虛弱的像一個将死的老人,但是,它距離正式滅亡,尚有半年之久。在半年之内,若是崇祯帝能夠做出一些有用的決策,比如:将太子遷移到南方地區,為大明皇室留下法定繼承人,那麼,大明朝的危局是完全有可能被破解的。

然而,崇祯帝卻沒有這麼做。以至于,許多研究明史的人,都在诟病崇祯帝隻顧着自己在北京城體面的戰死,為自己博得一個好名聲,而忽略了一件最重要的事情,那就是:為帝國安排好自己死後的事情,很有點“我死後,管他洪水滔天”的意思。

正是由于崇祯帝的這種有意無意的疏忽,使得後來的南明為了繼承人的問題而争執不休,最終,将僅存的半壁河山拱手讓給了滿人。說起來,這還不如幾百年前的南宋。試想,若是當時崇祯帝在與李闖的軍隊拼死一戰之前,及時将太子送到南京,那麼,即使崇祯帝死了,那明朝也不算真正滅亡。

因為,南京作為明朝的留都,有着一套跟北京一樣的官僚體系,太子在此地無需花費多少時間,便可重新組建一個新的上司班子。然後,借着為父報仇的名義,痛定思痛,整合天下兵馬,自可在長江以南站住腳跟。若是假以時日,南明再出現一個光武帝一類的人物,那麼,收複失地亦不在話下。

曆史曾經有過類似于明末時候的混亂局面,那就是唐朝的安史之亂。安史之亂發生時,唐玄宗把天下大事交給太子李亨後,自己就到蜀地避難去了。而李亨則帶着一幫文臣武将到了靈武地區,并将此地作為大學營,經營天下。之後,随着時間的推移,在唐室一幹忠臣勇将的努力下,戰局趨于穩定。

這期間,太子便在一些人的慫恿之下,在靈武繼承了皇帝之位,并将自己的父親唐玄宗稱為了太上皇。

安史之亂初起時,官軍在賊寇面前可以說是不堪一擊,節節敗退。但是,好在當時的唐肅宗手下有李光弼、郭子儀這樣的名将,才使得大唐的軍隊重新振作起來,慢慢穩定住了局勢。

若幹年後,天下稍安,唐玄宗重回到久違的長安,但此地早已物是人非。此時大唐的局面非常尴尬,唐玄宗本人還沒死,但是,已經不再是皇帝了。而李亨,在平定安史之亂過程中,已經積攢了不小的人氣,想讓他再把皇位還給唐玄宗,哪怕他自己願意,恐怕他的僚臣也會百般勸阻。

但是,再怎麼說唐玄宗之前也是一代盛世之主,動亂之前那也是風流一時的天子。而如今的他,卻無權無勢,還要在自個兒子的屋檐下看着他的臉色行事,這未免讓其有些心裡不平衡,換成是誰也受不了。于是,他在長安城沒幾年就抑郁的離世了。

幾百年後的崇祯帝,應該是知道這段曆史的,可能正是因為害怕兒子到了南京以後,效仿之前的李亨,在南京稱孤道寡,把自己變成第二個唐玄宗。

是以,崇祯帝始終不同意大臣們把太子送到南京的建議。

不過,雖然崇祯帝一直不允太子去南京,但是,他本人卻一直有去南京的想法。

當然,自己作為一國之君,這種臨陣逃脫的事情則是不能由自己主動提出的。按照官場的規矩,這種事情應該由大臣們上奏建議,然後,皇上假裝哀歎一番後,勉強同意。

之前,曾經發生過這樣的事情,崇祯帝派人跟關外的滿人議和。本來事情說的好好的,不想,後來崇祯帝中途變卦,改變了議和的國策,還将那個幫他做這件事的大臣給殺了。基于這樣的先例,大臣們雖然有棄守北京往南遷移的想法,但是,誰也不敢提,都怕将來崇祯帝轉臉不認賬,給自己帶來殺身之禍。

這樣一來,崇祯帝自然是很不高興的。那麼,按照人之常情,此時若有人再提議讓太子先南遷,那他出于賭氣的原因,也是萬萬不會同意的。由此看來,雖然,崇祯帝在許多人的眼裡還算是一個不錯的君主,但是,在我看來他卻不是一個真正的政治家。

因為,一個真正的政治家在做決策的時候,是不會被自己的情緒所左右的。而崇祯帝不管是之前的議和還是後來的南遷,他都是因為自己的情緒,做出了不利于國家的決策,最終,直接導緻了大明王朝的覆滅,這一點則是毋庸置疑的。

參考資料:

【《明史·卷二十三·本紀第二十三·莊烈帝》、《明季北略》、《崇祯實錄》】