大衆網·海報新聞記者 王觀博 德州報道

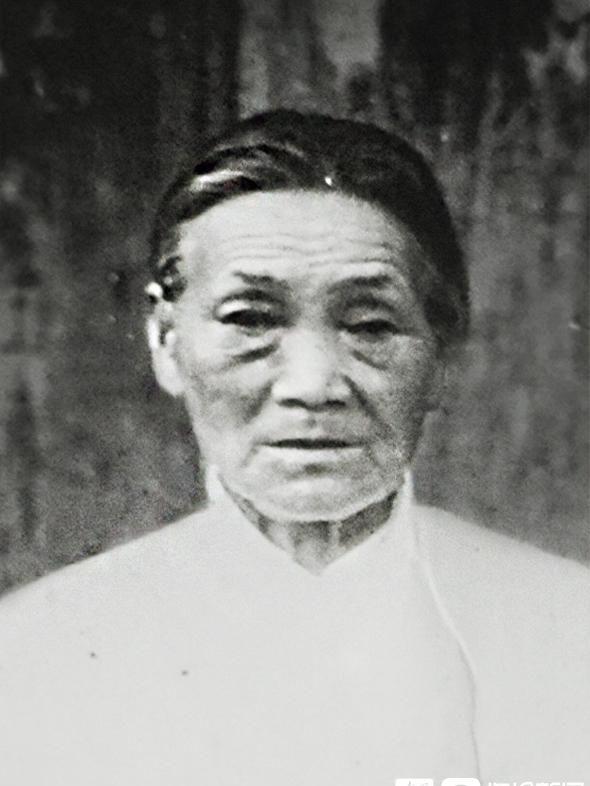

在棗鄉樂陵有這麼一位老人,雖然她已遠離我們而去40餘載,但每每回憶起那段峥嵘歲月,棗鄉人都會情不自禁憶起她,向每一位初至棗鄉的來客,自豪地講述她的故事。她就是革命母親常大娘。

常大娘本名劉相會,因家境貧寒,9歲時到朱集鎮大常村給聾啞人常培仁當童養媳。“七七”事變後,棗鄉大地掀起了抗日高潮,深明大義的常大娘攜全家義無反顧地投入到抗日鬥争中去。

1938年,日軍鐵蹄踏入樂陵,成千上萬的棗樹被砍伐,取而代之的是日軍的炮樓、據點。秋天,蕭華司令員率八路軍東進抗日挺進縱隊進入冀魯邊區,廣泛發動群衆抗日。47歲的常大娘帶領全家積極照顧傷員、掩護八路軍戰士。

組織幹事袁寶貴被送到常大娘家養傷,他身上長滿疥瘡、手腳潰爛,常大娘日夜為他擦洗、喂水喂飯。15天後,袁寶貴康複,他含淚說:“您就是我的親娘!”漸漸地,來常大娘家養傷、開會的八路軍戰士,都由衷地叫她一聲“娘”。

戰争形勢越來越嚴峻,為了更好地隐蔽和照顧傷員,同時為八路軍提供安全的會議場所,1942年,冀魯邊區黨組織決定在常大娘家挖掘道地。為防止被發現,常大娘一家人隻能在晚上行動。

每當夜幕降臨,常大娘就帶着二兒子和女兒挖道地,老伴兒常大爺在上邊倒土,小兒子在村裡放哨。因為常大爺是聾啞人,常大娘便找來一條繩子拴在他腰上,洞下裝滿土,常大娘拉一下繩子,他就把土車拽上來。

夜夜趕工,長60米、可容納100多人的道地終于挖成了。道地内設定了區委、縣委書記工作處、開會處、糧食槍支存放處、檔案存放處等。有道地作掩護,常大娘家成了冀魯邊區地委和靖遠縣委的機關駐地。過來開會、養傷的戰士越來越多,最多時一天住了120多人,常大娘一天最多做了17頓飯。

敵人察覺到異常,但數次到常大娘家搜查都抓不到人。他們用槍托打常大娘,把她的頭往牆上撞,常大娘咬緊牙關,沒有透露半個字。

當時戰士們有一個暗号,一說“老槐樹底下”,就知道是常大娘家。但常大娘家并沒有老槐樹,戰士們口中的這棵“老槐樹”就是常大娘。她就像老槐樹一樣,為戰士們“遮風擋雨”。

新中國成立後,常大娘不向組織伸手,依舊以務農為生。1972年,81歲高齡的常大娘病重,她向前來看望她的縣上司鄭重申請加入中國共産黨。病床上,常大娘舉起右手宣誓入黨,并讓子女從包裹裡拿出積攢的錢,交了第一筆黨費。1974年,常大娘去世,享年83歲。