在文物收藏界,人們通常将唐代以前的器物納入“高古文物”範疇。唐代以後、明清以前的文物則稱為“中古文物”,元代龍泉青瓷便屬于此類。

仿古瓷器誕生的背景

由于北宋王朝“诏求天下古器”,出土的高古文物日益增多,進而在全社會掀起了一股“複古之風”,金石考據學逐漸發展起來。當時文人所著的有關書籍達34種之多,代表作有呂大臨的《考古圖》、王黻的《宣和博古圖》等。這些著作以考證青銅器為主,圖文并茂,考說嚴謹。在當時複古之風的影響之下,瓷器自然順應潮流,在皇家與民間用瓷上均得到展現,如宋鈞窯月白釉出戟尊(圖1)、南宋龍泉窯琮式瓶(圖2)、南宋龍泉窯鬲式爐(圖3)。然而,真正将高古文物的模仿推至高潮的民間瓷窯,當屬元代龍泉窯。

元代龍泉仿古青瓷舉例

元鼎式爐

著名書法家鮮于樞墓出土,現藏于杭州市文物考古所,直口圓唇,頸内束,頸部貼雙附耳,耳面印花,鼓腹。上腹近頭處劃雙線弦紋,下有圈足。底部裝飾獸形三足。釉色偏粉青。

鼎在古代具有烹煮肉食、祭祀及飨宴等用途。最早的鼎見于新石器時代晚期,有陶質、青銅材質兩種。以後曆經各個時代并一直沿用至兩漢。造型有方、圓兩種樣式。龍泉窯鼎式爐形制均仿圓鼎。

元鬲式爐

束口,圓條形雙耳,扁弧腹,三袋足,灰胎,施灰黃色釉。足尖露胎。鬲為盛粥器,早在新石器時代晚期就已出現陶鬲,并一直流行于商周。其特點是圓腹,三袋形式足作支撐。龍泉窯鬲式爐造型仿新石器時代陶鬲,顯得古樸而又簡約。

元魚耳爐

束頸,頸外壁刻蓮瓣紋,瓣内劃花,扁腹刻菊花。雙魚耳。魚頭向下,尾朝上。裝魚耳時,上下兩端裝接在爐外口,通體施青灰色釉。此件魚耳爐雖然是雙魚耳,但從造型上分析,仍可看出是由簋的樣式演變而來的。

簋作為一種盛放飯食的器具,最早出現在商代中期,流行于商代晚期至西周。

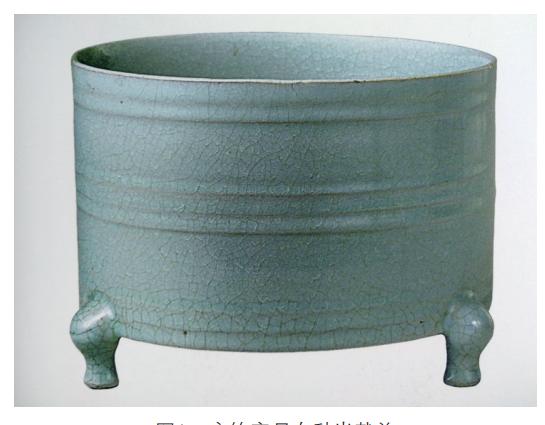

元樽式爐

直口,内折唇,蹄足,腹上下部各有一圈凸弦紋。弦紋間的腹壁刻花草紋,底部飾三獸蹄足,施翠青色釉。

樽最早出現于戰國時期,流行于秦漢。多為青銅材質。通常在腹的外壁飾有一對鋪首銜環,帶蓋,如山西省右玉縣出土青銅樽(圖8)。樽的用途十分廣泛,可盛酒或肉食。龍泉窯樽式爐是在青銅器造型的基礎上加以簡化,以素雅簡潔的線條和溫潤的釉色取勝。

元青瓷匜

敞口,圓唇,一邊帶流,弧腹,卧足,口沿下部劃弦紋二圈。施粉青色厚釉。

匜在古代為盛水器,常與盤一起使用,早期以泥質陶、青銅材質居多。泥質陶制品在新石器時代至西漢的遺址墓葬中常有發現。瓷制品盛行于元代,許多窯廠都有燒造,但以龍泉窯燒制的品種為最佳。

元尊式瓶

喇叭口形口頸,圓腹,圈足外撇。頸腹足壁堆飾脊棱,通體施青灰色釉。

尊為大型或中型盛酒容器。上口外撇,下有圈足。青銅尊最早出現于商代中期。龍泉窯尊式瓶造型多仿自商末至西周初的青銅尊。

元連座琮式瓶

瓶分上下兩大段,上部仿玉琮形式。下作方形座,座面上部飾對稱卷草紋,中間飾如意雲頭紋。近底處對稱穿二孔,可穿繩捆綁在瓶架上,以免搖晃摔破。

琮式瓶造型來源于新石器時代的玉琮(圖12)。窯工在原有的器型上加以精美的方座裝飾,作為當時的陳設器,别具一格。

總結

高古文物對龍泉青瓷的影響始于兩宋時期,主要有鼎式爐、鬲式爐、簋式爐、樽式爐、琮式瓶、長頸瓶、貫耳瓶等。表面光素無紋者居多,偶見以突弦紋作裝飾,線條清晰流暢。爐類主要是配合宋人室内焚香使用,起殺菌消毒、淨化空氣的作用。瓶類多用于插花擺設,供文人在書房、廳堂内觀賞。釉色以粉青、梅子青色為主,少量為米黃色。這與瓷器在高溫還原氣氛中燒成和在低溫氧化焰中燒成有關。釉層表面有開片和不開片兩種。胎質多數為白胎和灰胎,胎體較厚。其氧化鋁和氧化鐵含量較低。露胎表面會出現火石紅現象。

到了元代,這類器物不論是造型還是釉色都有了很大的變化。主要器型有鼎式爐、簋式爐、琮式瓶、樽式瓶、貫耳瓶、鳳尾觚、匜等。早期器型與釉色繼承了南宋時期的秀美與青翠。元代後期,器物逐漸以大件居多,器型變得厚重敦實。而這一時期的許多瓷器,都流行底部裝飾器座,也影響了部分器物,進而别具一格,如琮式瓶等。

這類仿古器物的釉色以翠青釉為主,并有部分偏灰黃,施釉偏薄。表面紋飾以印花和劃花為主,劃花線條粗放,印花模糊,有些隐約可見紋飾,總體上制瓷工藝大不如以前。說明元人此時關注龍泉窯實用瓷器的生産進而相對忽視對于在高古文物影響下仿古陳設瓷器的制作,這或許是與當時人們的審美需求有關。

本文參考資料來源——徐浩楠《高古文物對元代龍泉青瓷的影響》