2017年阿羅健一的《南京事件:日本48名目擊者證言》英文版在“傳播曆史史實協會”官網上線,但作者對這些證人的采訪是在1984年—1986年進行的。這些證言先後在不同的載體以不同的形式和語言發表或出版。通過比較這些不同的版本,人們可以看出采訪者的目的是企圖通過當年的目擊者之口來否定南京大屠殺。由于存在着受訪者要求審閱書稿和健在的制約因素,1987年出版的《紀聞·南京事件--日本人所看到的南京屠殺事件》,收錄的35名目擊者證言被篡改和删減的幾率相對較小,否定屠殺的百分比為25.7%。而2002年修訂出版的《“南京事件”日本48人的證言》所新增13份證言的否定率為84.6%。盡管存在着有目的性地挑選證人、删除對自己不利的證言以及目擊者對大屠殺概念了解偏差等問題,但總體而言,這些證言并不能達到作者所希望的否定南京大屠殺的預設目的。相反,最初的35份證言具有一定的參考價值。

作為“虛構派”在英語世界“外宣”重要内容和最新成果,《南京事件:日本48名目擊者的證言》 (The Nanjing Incident: Japanese Eyewitness Accounts—Testimony from 48 Japanese Who Were There) 2017年在“傳播曆史史實協會”( Society for the dissemination of historical fact)官方網站釋出。 與“虛構派”的其他著作和論文不同,這是一部具口述史性質的史料書籍,值得分析和研究。本文将探讨英譯版原本的起源及其作者的背景與寫作立場;概述48份證言的内容,并對摘要進行文本分析。通過分析不同版本内容的變化和否定率的差異及背後的原因,筆者認為,盡管阿羅健一是帶着預設立場進行采訪的,并且在證人選擇、證言取舍等方面具有明顯的傾向性,其目的是希望通過受訪者之口否定南京大屠殺的存在,但由于存在着受訪者審閱書稿和仍然健在的制約因素, 1987年版的35份證言具有一定的史料價值和參考意義,其英文版在英語世界的傳播未必會達到作者所希望的否認南京大屠殺的預設結果。

一、英譯版原本及其作者

《南京事件:日本48名目擊者的證言》的作者阿羅健一,1944年出生在日本宮城縣仙台市。東北大學文學部畢業後,1966春年入職皇聲唱片(King Records),但在1984年離職,其時他40歲,成了自由職業者。上個世紀80年代初,他常以筆名發表政治評論性文章,但他似乎不滿足停留在評論性文章的撰寫上,也正是從這個時候起,他開始了職業生涯向近代史研究的轉向。

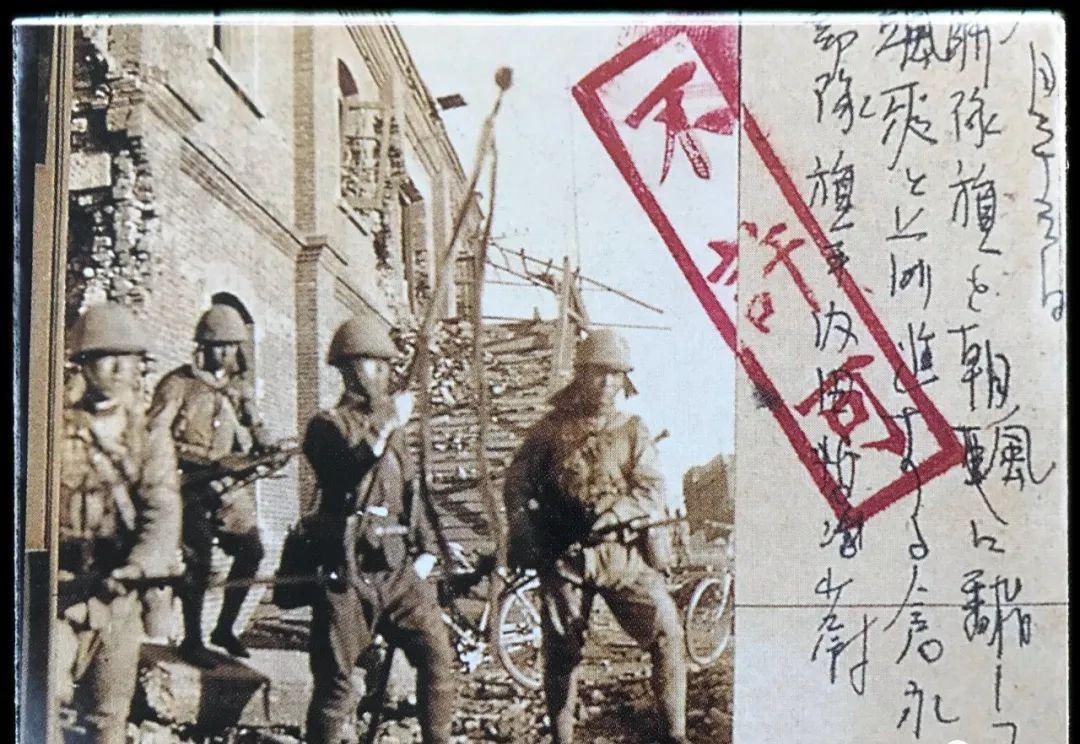

1984年—1986年,阿羅健一采訪了一批1937年—1938年曾去過南京的記者、軍官、外交人員及藝術家,并整理了他們有關南京的證言,1986年5月到1987年5月間,陸續在《正論》雜志上發表。1987年,又以《紀聞·南京事件--日本人所看到的南京屠殺事件》為題,在圖書出版社出版,内容為35名相關人員的采訪錄,外加補遺。

2002年,經過若幹增減,阿羅健一以《“南京事件”日本48人的證言》為題,并以文庫版的形式由國小館出版。與1987年版相比,該版本删除了松本重治的證言,增加了南正義等三人的證言,另外,新增了11位當年沒有接受面對面采訪,但對其信函提問進行了簡單書面回複的部分内容,以這種方式,阿羅健一将提供證言的總人數增至48人。該版本對1987年版證言的内容也進行了部分删減。需要指出的是,這些删減并非簡單的再版修改,而是别有用心的,本文第三部分對此将進行資料分析。

專業轉向後,阿羅健一的學術頭銜從政治評論員變為了近代史研究者,并擔任了“百人斬訴訟支援會”會長、“要求撤出中國抗日紀念館中不當照片的國民之會”會長等社會職務。此外,還擔任了“為了複主權之會”“田母神論文與自衛官名譽思考會”的顧問。顯然,他的曆史研究提高了他在日本的知名度和地位。

2017年,作為虛構派在英語世界“外宣”的重用組成部分和最新的成果,該書的英文版(The Nanjing Incident: Japanese Eyewitness Accounts— Testimony from 48 Japanese Who Were There)在“傳播曆史史實協會”( Society for the dissemination of historical fact)官方網站釋出。

在英文版的前言中,阿羅健一對其采訪的情況也有一簡單的介紹。他稱找到了67名去過南京并還活着的軍官、記者和外交人員,并與他們進行了聯系。“在這67人中實際采訪了35人,并與11人進行了信件聯系。其餘的由于健康原因無法聯系。在采訪過的35人中,有的見過一次面,有的見了10次。但一般情況是兩次聽他們陳述,一次核對我的手稿。在出版前還請他們不僅核對他們自己陳述,而且核對了全書”。對阿羅健一整理的書稿“有一半人同意,四分之一要求我改變用詞和更正誤解,另有四分之一人要我根據他們的意見重新寫。”這一資訊對本文第三部分的文本分析有着非常重要的價值。

從表面看,通過采訪曆史事件的見證人,對還原曆史真相的确有着重要的價值,這些證言是重要的一手參考資料。日本記者櫻井在英文版的導言中溢美道:“了解事實(南京事件)最有效的路徑就是聆聽當時在場者的陳述。阿羅健一在這本書中采用了這一方法——最直截了當和誠實的新聞工作者的視角。”然而,從采訪對象的選擇上看,阿羅健一卻并非想真正地了解和還原曆史真相。日本學者秦郁彥曾批評,“很明顯,可以看出他(挑選采訪對象)的政策是回避那些會給出暴行證據的人,而選擇那些強調自己是無辜的人,是以,得出沒有發生違法情況的結論。”為了回應批評者的指責,在英文版的結尾處,阿羅健一特地列出了包括福田笃泰在内的18人名單,稱由于生病或是死亡,他與這些人進行了聯系,但未能得到回複。

日本學者笠原十九司對比了《世界與日本》《正論》所刊載的證言文本及1987年版和2002年版書的内容後指出,“阿羅删除了對自己不利的采訪記錄”并列出了多處被修改或是删除的内容,如“單行本删除了佐佐木元勝采訪記錄”,“記錄被删除的理由是因為佐佐清楚地說‘發生了屠殺,絕不能否定它’”。實際上,采訪者的一些提問的傾向性也十分明顯。如采訪足立和雄時,阿羅健一試圖引導他否定其他幾位報道南京暴行的記者(本多、報道“百人斬”的淺海等);采訪橋本登美三郎時試圖通過橋本來诋毀報道過南京暴行的今井正剛和守山義雄的意圖十分明顯。

另外,通過梳理阿羅健一發表的文章和著作,我們也可以看出其對南京暴行目擊者采訪的立場是預設的,即希望通過當事人之口,證明南京大屠殺是不存在的,如早在1985年,其調查采訪工作尚未結束時,阿羅健一就在《正論》上發文,标題的定性詞語就用了“虛構的南京大屠殺的證據”。2002年又以48人的證言為依據,得出“如今必須糾正‘南京事件’”的結論,但通過這些證言人們果真能得出這一結論嗎?

二、目擊者證言概述

為了便于了解英文版《南京事件:日本48名目擊者證言》全書的内容,下面是48位目擊者證言的概述。摘要的原則:一是圍繞發生在南京的屠殺或是其他暴行這一議題進行,無論是肯定或是否定都是概述的重點;二是有關日軍的一些鮮為人知的資訊,而其他内容一般省略;三是根據受訪者當時的職業歸類證言。另外,為了友善分析,根據采訪内容,筆者将阿羅健一編撰的證言分為三類:肯定、否認和中間。所謂肯定,是指受訪者在證言中沒有明确否認有大規模的屠殺;承認在其活動的範圍内目睹或聽說屠殺中國人或是中國俘虜的場景,包括在江面射殺泅渡過江沒有抵抗能力中國士兵;目睹平民屍體及日本軍人對平民犯下諸如強奸、搶劫、縱火等暴行。所謂中間,是指受訪者稱沒有看到“大屠殺”,但看到或聽說過屠殺俘虜或是看到江邊的屍體;看到或是聽說過強奸、搶劫、縱火等暴行。

1.記者

山本治 大阪朝日新聞社上海支局成員。1937年8月15日撤離南京,9月底去上海。坐飛機來南京報道入城式,在南京數天,後去杭州。看到城牆周圍中國士兵屍體,在中山門看到市區多處冒煙。沒有看到或是聽到大屠殺。報社裡從沒有人提及過此話題。憲兵不允許他進入安全區。沒有看見平民的屍體。看見紅卍字會的人員在清理戰争受害者(遺體)。在上海讀到中國報紙“血戰光華門”的報道,但從沒有看到南京大屠殺的報道。人們可能用平時的标準描述戰争,稱其為大屠殺。

足立和雄 《東京朝日新聞》随軍記者。12月14日到南京,在南京大約10天,看見日軍射殺十幾名中國人。他們挖了壕溝,讓中國人排成一行站在溝前,向其開槍。這事是當着婦女和兒童的面做的。記不清确切的地點。也許在其他地方有更多的中國人被屠殺,總數可能有幾千人。城裡的年輕人被認為是便衣士兵,日軍的目的是清除便衣兵,但他們也許做過頭了。

橋本登美三郎 朝日新聞社上海支局次長。七七事變時,任南京支局負責人。淞滬戰役爆發後,成為上海支局負責人。日軍進攻南京時,協調記者(50人)報道,并待在十六師團司令部。受采訪時表示從未聽說過“南京事件”,私下也沒有。如果有的話,記者會提出着個問題,或是委婉的表達。是以南京沒有大屠殺。

金沢喜雄 《東京日日新聞》攝影記者。經曆光華門的戰鬥後曾在南京四處行走,在南京待了一個月。從未看到或聽到能夠被稱為大屠殺的情況。但有屍體,可能是日軍射殺的,并扔進江裡。江面漂有屍體,在通往南京道路兩旁的河裡也有。城裡有戰鬥,不否認可能一些難民也被射殺。對同僚淺海一男(認為發生了大屠殺)的評價:與自己一樣有點古怪,但是一個好人,在南京,他沒有對自己提過這事。

佐藤振壽 《東京日日新聞》攝影記者。在常州拍攝了井敏明和野田毅的照片。認為由于他們職務(副官和炮兵中隊長)不大可能進行“殺人比賽”。并暗示由于他與廖承志是同學關系,淺海一男不願說其“百人斬”的報道是“小說”。講述了其同僚(記者)盜竊中國文物。在88師司令部前面,看見日本士兵屠殺中國士兵。在安全區,一位說英語的中國人要他告訴日本士兵不要屠殺中國人。12月16日,看見中山路站滿了從安全區抓出來的便衣兵,他拍了照片。沒有看見大屠殺,日本報紙都沒有提到過大屠殺。聽說3000中國士兵在下關排隊被重機槍屠殺。他拍了那張日本士兵用童車運作李的照片,稱并非是搶劫的物品。

五島廣作 《大阪日日新聞》随軍記者。1964年出版《南京作戰真相—第六師團戰史》,與谷壽夫關系密切。12月13、14日,日軍進行了掃蕩行動,但沒有發生大屠殺。采訪時多次否認。

鈴木次郎 《東京日日新聞》記者。1971年曾在《丸》雜志發表了“我所見證的南京悲劇”。他在南京停留了3天,看見城裡多處着火。親眼目睹日軍在中山門屠殺中國士兵,在勵志社入口,用鎬殺害俘虜及另一個地方屠殺中國士兵。在光華門、下關有屍堆,目睹被汽油焚燒的屍體。相信“百人斬”是真實的,但非親眼所見。

二村次郎 《報知新聞》(讀賣新聞報系)攝影記者。在南京期間,從未看見大屠殺這類事情。戰後常有人問及此事,但他沒有印象。與奧斯維辛不同,沒有指定殺人的地方。東京審判時第一次聽說,仔細回想進城後曾看見一個 20×30×1米的大坑。這可能與大屠殺有某種關系吧,但這隻是猜測。在白天看見俘虜被捆着排隊行走。南京可能有數百俘虜被屠殺原因是沒有足夠的食物。如果能找到押送俘虜的士兵,可能可以了解所謂大屠殺的一些情況。聽到許多記者說他們看到長江裡飄着無數的屍體,但自己沒看見。高大建築裡面被洗劫一空。看見日本士兵在房屋裡點火。

田口利介 《報知新聞》(讀賣新聞報系)記者。進入南京看見兩三俱屍體。曾進入總統府。當時沒有聽過大屠殺,沒有人提及。就其所見,十六師團沒有大的紀律問題,但在前往南京的路上,一個軍士聲稱将用軍刀殺100名中國人。這名軍士沉迷于報複,但是一個膽小鬼。他的同僚岩田岩二後來乘船來南京,在接近南京時看到長江上漂浮的屍體。

樋口哲雄 《讀賣新聞》攝影記者。從中山門進入南京,在南京待了一個多月。無論是否發生,他不知道大屠殺這件事。沒有看見大屠殺的痕迹。中山陵沒有被洗劫。在戰争的情況下,你不殺人,就會被殺。有人說這是大屠殺。不知南京是否存在慰安所。

森博 《讀賣新聞》攝影記者。12月15或16日到達南京,19日離開。1938年1月再次前往南京。在南京時聽日本士兵說過他們将俘虜帶到江邊,稱将釋放他們,但最終将其全部屠殺。還聽說過江邊都是屍體。屠殺的原因是沒有糧食和地方關押俘虜。聽說許多中國士兵被屠殺。屠殺的指令是來自小隊長這樣的下級軍官,但進階軍官了解情況。幾年後,我親自見到低級軍官屠殺中國俘虜,并問他:“你為啥不試一下?”這些人在陸軍中是少數,但敗壞了陸軍。沒有負罪感。他聽說過屠殺的情況,沒有看到,但看見日本士兵故意燒房屋,因為中國士兵會使用它們。不僅士兵,記者也在偷竊(搶劫)食物和其他東西,沒有負罪感。記者們知道屠殺這事,但戰争時期屠殺不是新聞,也不允許拍屍體照片。

新井正義 同盟通訊社記者,同盟社上海站負責人。松本重治寫回憶錄時,向當時在南京的3位記者了解情況,其中前田雄二(每晚寫日記)說看到了南京大屠殺。他看到士兵的屍體或者是便衣兵的屍體。他沒有核對整個南京,但估計有30000—40000具。日軍進入南京後,戰鬥時有發生。估計有160000中國殘兵。在郊區的朝香宮司令部受到襲擊。他前往往報道,朝香宮說:“一個可怕的夜晚”。15日他前往位于金女大附近的同盟社前辦公室,學校負責人過來抱怨:“我們接受的是女姓難民,日本士兵侵害婦女,你們能幫助我們嗎?”他們向日軍司令部報告了這一情況。他沒有看見屠殺,他的同僚崛川在下關看見了射殺和屍體。他的同僚前田雄二12月16日在陸軍學校看見了處決。他不能否認有一些死亡,但20萬或更多不大可能。

淺井達三 同盟通訊社映畫部攝影師。拍攝了包括南京在内的多場戰役的記錄片。他的同僚前田雄二每晚寫日記,他記錄了一些當時無法告訴陸軍的嚴肅事件。在前往南京的途中,目睹一家銀行被炸開後,一些士兵用中國紙币來煮飯。進入南京後看見多處失火。在他的《攝影機與人生》中前田雄二提到大屠殺。他看到數隊中國士兵被押走,有不少穿着便裝,也有逃難的農民。手腕曬黑的被當做逃兵抓走。他不想拍攝屍體的照片即使看到也不拍,也不擺拍。他與石川達三很熟悉,認為他寫的都是真實的。戰後他拍攝了東京審判的全程。對松井的指控是合理的。

細波孝 同盟通訊社無線電技師。在湯山鎮附近看到有一萬多中國俘虜。戰地記者也收集贓物、文物。在下關看到了屠殺的痕迹。子彈寶貴,将俘虜關在碉堡裡,澆油後點燃。不僅工事裡,長江邊也看到屍體,一些被捆着。看到中國俘虜被押走。估計很多屍體被江水沖走。後來聽說有兩萬俘虜被屠殺。

南正義 《新愛知新聞》(現為《中日新聞》)記者。沒有大屠殺。沒有人說過和聽說過這樣的事情。戰後中國編造這個故事。有一些士兵失去了理智,但這是戰鬥。戰場上往往不遵守規則。日軍糧食不夠。日軍中沒有“俘虜”的概念。不殺俘虜是國際法後來的概念。有人說殺死穿平民服裝的士兵是大屠殺,這是不對的。1986年來南京參加南京—名古屋友好城市活動,與南京市長等在南京大橋上慢跑,當時沒人提南京大屠殺。

三苫幹之介 《福岡日日新聞》記者。在烏江遇到橋本欣五郎。13号下午從下關進入南京。在水西門外遇見鹿兒島小原大隊。第二天一大早,吃驚的看到路邊有500-600具中國人的屍體。在寶慶銀樓找到十八師團的司令部。占領南京後,沒有看到,也沒有聽說過有任何大屠殺。但在入城式後去就了上海故無法評說。1939年作為支局負責人傳回南京,在南京待了6年,沒有聽說過南京大屠殺。

小池秋羊 《宮古島新聞》(現為《東京新聞》)記者。12月9日到位于馬群附近的十六師團司令部。聽說南京部署了25—30萬中國士兵,但攻城時5萬士兵留在南京。13日從中山東路進入南京,南京死一般的寂靜,沒有戰鬥的迹象。在中山路和中正路的交界不遠的地方,有一場大火,并迅速蔓延,沒有人救火。有外國人駕車路過、拍照。後來得知是《紐約時報》的記者,報道了日軍的暴行。在安全區看到抓“士兵”,其親屬哭訴他不是士兵,但還是被抓走。一組有10—20人被抓走,估計他們被帶到郊區槍殺了。在新街口附近的一幢未完工的建築地下室看到了屍體。地下室的水被鮮血染紅。挹江門有一具被碾扁的屍體。離開下關時看看到碼頭下有不少屍體。看見十六師團的士兵搶東西。軍官對此視而不見。馬淵逸雄試圖在城門攔截外國記者,但他們已經傳回上海。不少報紙刊登了相關消息。如果有人說有南京大屠殺,他說他無法反駁。但數字被誇大。

箭内正五郎 《福岡民報新聞》記者。12月18日重新找到六十五聯隊司令部,聽說了俘虜的事。猜想是釋放了俘虜。在當時除了将俘虜趕走沒有其他的選擇。1938年出版了《中國事件中的我們當地的聯隊》是基于事實,與新聞檢查無關。但地點、部隊名稱不能在報道中出現。戰後第一次聽說(南京)大屠殺使他再次想起了這些俘虜,《中國俘虜渲染的白虎部隊》的作者秦賢助沒有去過中國。當時彈藥供應緊張,不會用來射殺俘虜,除非他們暴動。在南京江邊沒有看到屍體。沒有大屠殺,是戰後傳播的謠言。

2.陸軍軍官

吉永樸 第十軍參謀。為了迅速到達上海派遣軍的後方,第十軍現地征用(搶)糧食是不可避免的。從上海到南京,第十軍推進迅速和(作戰)勇敢,一些人将勇敢和大膽行動與紀律問題混淆了。進攻南京時,第十軍的司令部在洪藍埠,他于13日從中華門進入南京,将司令部選在朱雀路和健康路交界之處的上海儲備銀行。在城堡附近看到了屍體,看起來很凄慘。在去銀行的路上,遇到一個落魄的家庭,他給了他們他的名片,并在上面寫了“讓他們自由通過”。在下關碼頭江邊,看到數千具中國士兵的屍體。有許多穿着平民服裝的屍體。還看到懸吊的穿着平民服裝的屍體,看起來他們是被絞死的。沒有大屠殺,因為大部分中國平民逃走了。另外,殺死數十萬人是無法完成的任務。

岡田酉次 上海派遣軍特務部參謀(負責經濟事務)。12月13日下午,從中華門進入南京。在城堡附近沒有太多的屍體。他是第一個進入交通銀行的日本人。銀行周圍也沒有很多屍體,保險櫃開着,裡面沒有賬本和錢。中國銀行也是空空如也,是以,他對中島日記中記載的日本士兵搶劫銀行的說法表示懷疑,不過南京有許多銀行及分行。除了視察銀行外,另一個任務如何處理軍票。在離開南京前,看到軍票在城外的文物(赝品)和香煙交易中使用,但往往是日軍強迫買者接受。他認為,“大屠殺”是将非武裝群眾聚集在一起,然後射殺或者是類似的情況,沒有看到這種情況。看到逃兵和便衣兵被打死,他們的屍體後來被認為是大屠殺的受害者。一些日本士兵為了報複可能失去理智,屠殺了一些中國士兵。

大西一 上海派遣軍、華中派遣軍參謀。1938年,任南京特務機關負責人。從未看過和聽過長勇下屠殺令。角良晴說,長勇是給第六師團下指令的,但第六師團隸屬第十軍,這是不可能的。沒聽說過長勇在華中方面軍擔任過參謀。“不接受俘虜”的意思是收繳他們的武器,讓他們走。陸軍從未下過屠殺的指令。松井批評中島“燒中國人的房子沒有問題”的言論,由他傳遞給其參謀。原來決定由第九師團駐守南京的,但參謀長中川希望傳回上海打掃戰場,是以隻剩下十六師團。守備司令佐佐木到一是中國專家,但喝酒後行為有問題。12月13日,去挹江門,道路兩邊堆滿屍體。12月18日,去下關,看到江中有許多屍體。沒有聽說過大屠殺。他自己駕車巡邏過,看到一起強奸案。抓了現行,是十六師團的士兵。發生多起強奸案。軍隊開始反對建立慰安所,看到多起強奸案後,決定建立一個設施。日軍的确要求紅卍字會掩埋屍體,且是掩埋主力。自治委員會也掩埋了一些,但不多。當時從未聽說過有崇善堂這個組織。

岡田尚 上海派遣軍松井随員。在前往湯水鎮的路上,看見日本士兵在河堤上刺殺中國俘虜。數千名俘虜被迫坐在空地上,裡面有女兵。他們将數名俘虜在河堤上排隊,并刺死。村上中佐下車說這太殘忍,指揮官(少尉)說,他們不能浪費一粒子彈,隻能殺死中國俘虜,繼續向南京推進。進入南京印象最深的是到處都是丢棄的軍裝。因為如果他們穿着軍裝就會被日本兵殺死。中山門附近的城牆上懸挂着許多綁腿。城内商店空空蕩蕩,被士兵洗劫。沒有對普通人群的大屠殺,城裡沒有屍體。有一些強奸或搶劫案子,但不多。受害者會向日本領事報告。大量的房屋被燒毀的說法是不正确的。他聽說在将俘虜送過江時發生了騷亂,他們射殺了俘虜。一些俘虜和逃兵,包括逃入安全區的一定是被屠殺了,日本士兵沒有精力照顧俘虜。他懷疑這是否應該稱之為大屠殺。下關有許多屍體,松井和他都看到。在司令部讨論過俘虜問題,常勇說過一些瘋狂的話,但這不是指令,他隻是一名參謀。

谷田勇 第十軍參謀。松井與柳川屬于日本陸軍的不同派别,兩人關系不和。柳川的照片被高層禁止刊登,在入城式的照片中,他的臉部被損壞。除了在杭州灣登陸階段外,部隊在供給方面沒有什麼困難。沒有聽說第十軍有紀律問題。第六師團沒有進行任何大屠殺。一一四師團的戰鬥詳報說他們收到了旅團長屠殺俘虜的指令,他不相信會有這樣的指令。戰場上沒有出現(處理)俘虜的問題。第十軍司令部于14日中午從中華門入城,幾乎沒有屍體。在下關碼頭看到2000—3000具屍體,有一半屍體穿軍裝,其餘是平民屍體。他們應該是逃出城被十六師團包圍射殺,這大概就是所謂的大屠殺。在莫愁湖和其他三個地方看到屍體,現在無法确認他們的身份。14日經過挹江門,沒有屍體。長勇也許向下屬部隊的參謀發過口頭指令,但釋出正式指令不大可能。12月19日離開南京,之後的事情就不知道了。

金子倫助 第十軍參謀。進城後沒有看到屍體,也沒有聽到槍聲。在南京待了一晚或是兩晚。對南京沒有特别的記憶,這表明沒有發生什麼事。

岡田芳政 内閣企劃院事務官員。1935-1936年,在南京任職,1937年底至1938年,在南京。12月24日乘船到南京。在江面看到了十幾具漂浮的屍體。他們聽說有更多的屍體,但飄走了。他們通過挹江門坐車進入南京。接他們的軍官說日軍在挹江門周圍包圍了中國軍隊,是以有許多屍體,但他隻看見一些。第二天,特務機關的佐方繁木作為向導,他們去了光華門、中華門和城北。看到了日本士兵、平民和記者,一些房屋被燒毀,有一座還在冒煙。在金陵女子學院裡有難民,也許是門衛認識他得以進入。隻在挹江門外的江邊看到一些屍體,在市内沒有看到。他猜想是被清除了,但在十天時間裡隻能清理數百具或是數千具屍體。占領南京前後他都在南京,是以他相信“南京事件”是中國人的宣傳。在宣傳戰中日本失敗了,隻能是這樣。

谏山春樹 參謀本部總務課長,大佐。1937年12月底被派往上海,新年時前往南京。不是為了視察紀律問題而是為了了解部隊情況。在南京時看到一具婦女的屍體,僅此而已。但塚田攻告訴他,松井對日本士兵犯下的暴行感到非常擔心。這不是具體所指,如大屠殺或是類似令人震驚的事情。在他任職期間沒有出現過大屠殺的報告,沒有掩蓋情況的指令。中島日記中的“我們的政策是不接受俘虜”指的是繳械,釋放。日本人不認為自己會被活捉,是以他們沒有做俘虜的想法。當時根本不知道有“南京事件”。

大槻章 陸軍省軍務局軍事課編制班參謀、華中派遣軍參謀。1937年12月底,作為軍務局軍事課編制班的參謀視察了南京。沒有看到大屠殺的任何痕迹。在司令部與參謀官員讨論了許多事情,他們根本沒有提到大屠殺的事。他相信大屠殺的故事是一個謊言。1938年,他作為華中派遣軍的參謀去了南京,也沒有聽到任何這類消息。指令大屠殺的事情是不可能發生。如果有大屠殺的話,當他去南京時作為參謀他應該聽說過。他是在畑俊六将軍手下,他與他有多年的交集,如果聽說了大屠殺的話,他會坦率地告訴他。

三國直福 野炮兵第二十二聯隊長。12月15日,到達南京,22日離開。在師團司令和參謀長那裡沒有聽說紀律的問題。下級的報告中也沒有特别的事件。他進城時,南京有些可憐,空蕩蕩,街道上可能有屍體,但他沒看見。他沒有時間做仔細的觀察。他視察了他下屬的戰鬥地區,沒有看到大屠殺後留下的屍體。1938年,作為第十五師團的參謀長,傳回南京駐守江甯。沒有聽說大屠殺的事情。1940年,成為南京特務機關首腦,接觸了各種中國人,他們沒有說過大屠殺的故事。不知道高冠吾在東郊掩埋3000屍體和立碑的事情。

小柳次一 陸軍報道班成員,自由攝影師。1938年3月,他拍的在南京處決一名間諜的照片刊登在《生活》雜志上。1月2日,離開上海,4日晚,到達南京站。從挹江門入城,映入眼簾的是城牆上挂着許多繩索。城門的右邊豎着一塊大的木質紀念碑。當時沒有屍體了,但他聽說占領時,城門兩邊堆滿了屍體。日本軍艦使用了所有的火力向企圖渡江的中國士兵開火。據說屍體很多。他們到達南京的晚上,發生了一場大火,據說是便衣兵放的火。第二天開始拍照,街道上沒有姑娘行走,他試圖在金陵女院為姑娘拍照,但衛兵不讓他進去,說任何人都不許進入。南京很平靜,沒有看到日本士兵做殘暴的事情。沒有聽說過大屠殺的傳言,但聽說有3百多人在江邊被殺,他們的屍體被扔到江裡。根據他在南京很長時間的經曆看,大屠殺指的是戰場上的屍體。

3.海軍軍官

寺崎隆治 “勢多”号炮艇艦長。在前往南京的途中,在鎮江龜山遭到中國炮兵的猛烈攻擊。在南京遭到來自烏龍山及江對面炮火攻擊。在長江分叉處(八卦洲或三叉河),發現許多中國士兵坐舢闆或木筏漂浮在水面,“勢多”上有四挺25毫米機槍,他們向他們掃射。長江上到處都是中國士兵,有的就抱着門闆,他們向他們開火。在向下關碼頭行駛時,有中國士兵誤将其當作中國船隻,向他們招手,他們向中國士兵射擊。“勢多”号并沒有像《紐約時報》報道的那樣送外國記者去上海,17号後才離開南京。在下關沒有看見處決中國人。14日,他派關口去視察南京,他回來後報告南京很平靜,沒有特别的事件。根據指令,他們奪取了江對面的一家硫酸铵工廠。參加了入城式,去了紫金山和中華門,沒有看到屍體。下關和浦口的岸邊有4000—5000具屍體。那是戰鬥,混亂中他們向中國士兵開火,裡面可能有逃難的居民。

土井申二 “比良”号炮艇艦長。11月 10開始,從上海沿長江前往南京。在鎮江停留了幾天,掩護天谷支隊過江。在入城式前一兩天,到達南京的中興碼頭(寶塔橋),那裡有許多軍事物資。在保國寺,看見有6—7千難民。看到十多具屍體。在下關到挹江門的路上,看到五六具屍體。在離開寶塔橋前,他們清理了街道,重建了橋梁。還征募了紅卍字會的陳漢森掩埋屍體,他也是難民營的負責人。1938年新年,土井等帶着藥品和糧食再次來到中興碼頭,陳漢森及市民用鞭炮歡迎他們,陳漢森還給他們感謝信。

重村實 海軍新聞處上海海軍武官府報道擔當。12月17日,乘飛機前往南京參加入城式,當天傳回。南京一切正常,路上沒有看到屍體,也許屍體已被清理。在城外機場附近,看到數名中國人進入私人房屋偷東西。他在南京隻待了一天,但沒有看到什麼異常。聽到一些傳言。在上海時,他看見一日本士兵抓住一中國人,他問該士兵如何進行中國人,士兵說“如果這個人可疑,将殺了他。”他問如何判斷中國人是否可疑,該士兵說取決于他的外貌。今井正剛(寫過南京屠殺的報道)是《朝日新聞》的最好作者之一,也是他的好朋友,沒有聽說過他寫大屠殺。傳回上海後,重村聽說松井将軍在紀念儀式上向部隊發出過警告。他認為日本部隊做一些很壞的事情,也就是松井最讨厭的事情。海軍的确在下關用機槍掃射中國士兵,但這是戰鬥,傷亡也不大。海軍訓練有素,但陸軍都是被征召入伍者,指令往往得不到執行。

源田實 第二聯合航空隊少佐參謀。航空隊誤炸了“帕奈”号,不是故意。他們沒有想到美國炮艦會在那裡。他感覺外國人留在南京是為了激怒日本人。擊中“帕奈”号是春田重治。入城式後,他駕機到南京。日本在機場附近建立了司令部。每天往返于兩地,并開始轟炸南昌和漢口,不了解南京市區情況。對南京大屠殺一無所知。就海軍而言,這種行為是違反武士精神的,永遠也不會發生。他警告他手下的人,不許殺俘虜或是任何不能抵抗的人。如何發生這樣的事,他們将會受到嚴厲的懲罰。

住谷磐根 海軍從軍繪畫通訊員。乘坐炮艇前往南京。靠近南京時,看見南京在燃燒。在距南京1500-2000米的地方,看見中國士兵坐着小船或門闆試圖逃往浦口。炮艇向他們射擊,由于距離隻有四五米遠,都被打死。看在城牆上挂有許多繩索。從興中門進入南京,地上的血很滑。看見十幾具屍體。幾天後,他騎自行車在城内閑逛,并畫了一些素描。沒有看見中國人,日本士兵也不多。幾次日本士兵差點把他當作中國人而向他開槍。傳回興中門時看到一隊中國士兵(俘虜)在緩慢地行走。在下關碼頭,看到20多名日本士兵在砍殺中國士兵,然後将他們推入碼頭下面的水中。他想打開手電筒,仔細看,但日本士兵警告他會沾到鮮血,他就回去了。第二天,他一大早起來去看屍體,有800多具,有些手還在動或發出聲音。他相信這就是所謂的南京大屠殺。

4.外交官

渡邊義雄 外務省情報局攝影師。外務省決定拍攝展現日軍形象的照片和紀錄片向美國和世界傳播。1938年1月,前往上海和南京拍攝宣撫班幫助難民的活動。拍攝團隊共六人,由一等秘書小川上司。他們乘掃雷艇前往南京,船上有作家、詩人和戰地畫家。他們到下關時,一個士兵告訴他們,他們正在進行砍頭行動,然後将屍體扔到江裡。稱“很快江水将變成紅色”,并建議他們去觀看。但他們沒有去看。一些攝影師拍照片,目的是揭露和譴責,但他沒有這種想法。這個士兵問他“為什麼不看,為什麼不拍照?”他從來沒有想隐瞞。他們充滿仇恨,為了複仇,沒有任何負罪感。沒有監獄,也沒有食物,(殺俘虜)沒有選擇。到南京時,街上所有的商店門都是開着,櫥窗是空的。當晚,在大使館過夜,使館沒有食物。他們在使館待了兩天,每天都有人來報告日軍犯事(抓婦女)。看見屍體被丢在兩條大路交叉處轉盤的樹叢裡,一具前額有刀傷,另外幾具的頭被從後面砍過,臉上全是黑色的血,非常可怕。去難民營,拍了日本兵分發給難民食物的照片。晚上,可能有士兵溜進難民區,做這類事情(抓婦女)。1938年新年,再次來到南京,難民仍然在難民營裡。偶然聽到中山陵方向傳來的槍聲。他拍的照片在三越百貨商場展覽過,題目是“南京——上海新聞圖檔展”。他将這些照片寄給外國、外國外交部及《生活》雜志,但沒有被發表。1945年3月9日美國轟炸(東京)時,他拍的照片全部被燒毀。

岩井英一 外務省領事館補、中國問題專家。12月31日,離開東京陪同外務省情報局長河相達夫視察被占地區。在南京被占領數周後,他們在那裡待了幾天。南京是一個戰場,看起來也是。沒有看到或是聽到任何有關大屠殺的情況。他懷疑河相達夫通路南京的目的是親自調查傳言。1938年2月28日,他到達上海,擔任副總領事,他想再次說,之後也沒有聽到任何有關大屠殺的情況。

粕谷孝夫 外務省領事館補。上海的日本大使館和總領館位于同一建築内,職責也沒有明确劃分。在上海,他從未直接聽說與南京大屠殺有關任何情況。他不閱讀《紐約時報》或中國報紙(是以不知道相關報道)。也沒有聽說過南京外國人抗議信件經上海轉寄到東京的情況。1938年1月,去南京任職,同年10月離開。日本南京總領館有田中正一、福田笃泰和代理總領事福井淳,後來花輪義敬接替了他。日本總領館有辦公區和住宿區,他就住在裡面。南京的局勢平淡無奇,沒有什麼特别情況。商店開門,有不少日本商人。沒有大屠殺這樣的情況。在南京,他的職責是與外國領事聯系和談判。他不知道拉貝和貝茨。聽說過阿利森事件,他會說一些日語,他似乎并不很記恨這一事件。

5.沒有接受當面采訪,但書信簡短回複者

吉川猛 華中方面軍參謀。1937年12月,他們司令部進入蘇州後,松井召集了負責後勤的參謀二宮和他(負責總務),并嚴厲訓斥他們處理屍體方式,即得體的處理了日本方面的屍體,而忽視了中國士兵的屍體。松井說,這是不可接受的。

寺田雅雄 第十軍參謀、中佐。由于淞滬戰役陷入僵局,大學營派遣第十軍在杭州灣登陸。第十軍的戰略是迅速推進,是以無法從後方得到補給。這就是他們不得不設法在任何地方擷取食物的原因。就紀律問題而言,據說在當地征用糧食是錯誤的,但他不認為第十軍的紀律特别糟糕。在當時,他從未聽說過“南京事件”。

仙頭俊三 第十軍參謀(國崎支隊)。1937年12月12日,他們到達浦口。他估計長江兩岸飄着的敵軍屍體有數百具。江中間幾乎看不到屍體。他看見下關的江邊岸牆附近的水已經變成了紅色,屍體的手腳似乎被捆綁着。當時對大屠殺一無所知。就國崎支隊而言,不存在紀律的問題。

後藤光藏 第十軍(随該軍進入南京)武官,中佐。南京是一座空城,沒有人。他住在一所空房子裡,什麼也沒有發生。

岡村适三 上海派遣軍憲兵。當時沒有聽說過“南京事件”,就軍紀而言,他沒有從上海派遣軍憲兵司令橫田昌隆中佐、第十軍憲兵司令上砂少佐和副司令藤野鸾丈那裡聽到任何特别的情況。他聽說日本軍隊的行為傲慢。

屈川武夫 同盟通訊社記者。随16師團進入南京。有關你問的(南京大屠殺的)問題,他沒有看見或是聽見任何特别的情況。

藤本龜 《朝日新聞》記者。他想告訴你在他随軍報道時,沒有看到或聽到任何特别的情況。

淺海一男 《東京日日新聞》記者。他希望不要加入到否定本世紀南京大屠殺的軍國主義的大合唱中去。

西野源 《大阪每日新聞》記者。他是從《大阪每日新聞》在名古屋的支局參軍的。随第九師團從中華門進入南京。沒有聽說你提到的情況(大屠殺),戰場上總會有毫無根據的傳言,這很常見。

大谷光照 西本原寺住持。1937年11月,通路上海,參加南京的入城式。并主持了第二天的悼念儀式。14日晚上,他到達南京,住了4天。沒有看到大屠殺,也從沒有聽到過傳言。當時戰鬥已經完全結束了。南京很平靜,也沒有市民。沒有發生大屠殺的環境。日本軍隊住在城内外休息。

石川達三 作家。1937年,《中央公論》雜志派(他)到南京。12月21日,離開東京,通路了上海、蘇州和南京,1938年1月底,傳回東京。當他進入南京時,已經是入城式的兩個星期後了,沒有看到大屠殺的痕迹。兩個星期清理數十萬具屍體是不可能的。他從未相信過南京大屠殺的故事,現在也不信。

三、證言的文本分析

除了意識形态、民族主義、年齡、記憶、個體在時間及空間所具有的局限性(如金子倫助和重村實在南京隻待了一天或一晚,對南京沒有特别的記憶)等因素外,不少受訪者對“大屠殺”概念了解的偏差也是一個重要的因素。上海派遣軍特務機關參謀岡田酉次對大屠殺的認知有一定的代表性,他說:“我認為,‘大屠殺’是将非武裝群眾聚集在一起,然後射殺或者是類似的情況,沒有看到這種情況”。另外,在短時間裡一次屠殺十多萬人,也是不少受訪者對大屠殺的固有概念。顯然,這與我們所定義的南京大屠殺——包括了屠殺、強奸、搶劫和縱火等各種暴行,而且是一個持續相當長的過程是有着很大的差别的。實際上,不少受訪者的證言正是對大屠殺的片面了解而否認其存在的。在文本分析時,這是一個應該考量的因素。

根據阿羅健一自述,他實際面對面采訪了35人,而且在出版前還請他們核對各自陳述的文本,其中有一半人認同了文本内容,有四分之一的人要求改變用詞和更正誤解,另有四分之一的人要求根據他們的意見重寫。是以,相對而言,這35人的采訪文本更加準确地反映了受訪者原意和表達,換言之,阿羅健一不敢或不便明目張膽地篡改采訪者的原意,特别是在這些人大部分尚健在的1987年更是這樣。但到了2002年,情況發生了很大的變化,這裡既有15年後這些受訪者幾乎全部不在人世的自然因素,也有采訪者思想進一步右傾化的原因,對比這兩個版本,我們可以發現一些明顯的變化。

英文版是根據2002年出版的《“南京事件”日本48人的證言》翻譯的,與1987年版相比,這一版删除了同盟社上海支局局長松本重治的證言,增加了《新愛知新聞》的記者南正義、參謀本部總務課長谏山春樹大佐、陸軍省軍務局軍事課編制班大槻章少佐的證言。同時還增加了包括石川達三和淺海一男在内的11位簡單回複的内容,這樣将證言總數拼湊到48人。

由于删除了松本重治的證言,前面提到的接受面對面采訪,并由本人核對過采訪文本的人數減至34人。這樣,48人的證言中有34人的采訪文本經過本人稽核,3人為2002年版增補的,11人拒絕接受面對面采訪,隻是以書信方式進行了簡短的回複。實際上,從英文文本上看,這11人的陳述往往隻有寥寥數語,完全沒有上下文的語境, 且未經本人的稽核,不符合采訪者意願的内容是否被省略或篡改不得而知,操控空間巨大,但我們通過下面個案分析還是可以看出一些端倪。

以石川達三為例,作為由日本中央公論社派遣前往南京采訪的特派記者,抵達上海後乘火車于1938年1月15日進入南京。在南京,石川達三對第十六師團第三十三聯隊進行了8天的實地采訪,後又在上海對其他日軍部隊進行了4天補充采訪,依據采訪内容于當年2月上旬撰寫了題為《活着的士兵》的紀實性報告文學。由于描述了侵華日軍的活動及暴行,在日本國内被認為是危害皇軍威信的作品。《中央公論》1938年3月号刊載時雖然自主删除了描述日軍對非武裝平民和婦女的殺戮、以及侵華日軍官兵在野蠻血腥的戰争中的心态等敏感内容,這些内容約占原稿四分之一的篇幅,但是日本内務部還是以“诋毀皇軍、擾亂時局”為由,在發行當天查禁了《中央公論》的當期刊物。随後,作者、編輯和發行等三方被以涉嫌違反《新聞報刊法》第41條(擾亂社會秩序)而被公訴。石川達三受到監禁4個月緩刑3年的有罪判決。

在其作品中,石川達三寫道:勇敢而溫情的西澤中隊長“隻下了殺盡數千俘虜的決定”,在南京城内的掃蕩戰中,“看情形終于很難單獨處分真正的部分”。顯然,在石川看來,集體屠殺行為絕不是個體士兵的自發行動。戰後,石川達三在回答國際檢查局的調查詢問時明确表示:“我之是以根據在南京發生的事寫這本書,是因為我們國家不報道真相”。盡管他沒有親眼目睹,但他從日本士兵那裡聽說了被關在挹江門附近樓房裡的中國俘虜被燒死、日軍在中山門附近的機場用機關槍屠殺俘虜、在長江堤岸砍殺俘虜等。 但在阿羅健一的書中,石川達三的陳述卻變成了“沒有看到大屠殺的痕迹”,并補充道,“我從沒有相信過南京大屠殺的故事”。這與其作品的内容和問詢調查書的陳述自相沖突,倒是更像是阿羅健一的話語。

另外,同盟通訊社的新井正義、淺井達三和細波孝在采訪中對大屠殺都給予了肯定的回答,而同樣是同盟通訊社,并在南京時與其同僚在一起的屈川武卻在書面回答中說“沒有看見或是聽見任何特别的情況。”這也明顯地違反常識。

阿羅健一自己也承認由于增加證言的數量,是以删減了之前版本中證言的内容。以佐藤振壽為例,在英文版證言中,佐藤隻是簡單地提到,“在88師司令部前面看見日本士兵屠殺中國士兵。”但在幾乎與《紀聞·南京事件--日本人所看到的南京屠殺事件》同時出版的其回憶錄《步行行軍》(1987年)中,佐藤振壽卻較長的描述了屠殺的過程:

到了目的地(88師司令部),那兒有一扇大門,兩側都有步哨,我先照了一張全景。進門一看,裡面一座兵營式的房子,房子前面是廣場。廣場上坐着一百來人。他們被反綁着手,像是被俘虜來的傷病員。他們面前已掘好了兩個五平方米大小,深約三米的大坑。

右邊坑前的日本兵舉着中國軍的步槍,讓中國兵跪在坑邊,槍口抵住後腦,扣動闆機。槍聲響起的同時,中國兵如表演雜技一般,一傾身,向着坑底翻落下去,成為一具屍體。左邊坑前的日本兵光着上身,舉起上刺刀的槍,叫着“下一個”,将坐着的俘虜拖起來,指令他們走到坑前,然後“呀”地大喝一聲,猛地将刺刀紮進中國兵的背部,中國兵即刻跌落坑中。偶爾有個中國人在向坑邊走的時候會突然轉身全力奔跑,試圖逃走。察覺不妙的日本兵便迅速将其擊斃。開槍的地方距我不足一米,子彈就擦着我的耳邊飛過去。那一瞬實在是危險至極。

實行槍殺與刺殺的日本兵們臉部都扭曲着,難以想象他們是正常人。他們似乎極為亢奮,已進入了一種瘋狂的境界。在戰場上殺敵,是在一種被迫的條件下進行的——不去殺人,就會被人殺。但在殺害手無寸鐵、毫無抵抗力的人時,如果不拼命将自己的精神提升到近乎瘋狂的狀态,恐怕是難以下手的。

事後,我向同伴說及此事,他反問我:“身為攝影師,你為什麼沒有将那些拍下來呢?”我隻得回答說:“如果拍了照片,說不定我也會被殺。”

很明顯,出現這種叙述差異不大可能是由于佐藤的記憶所造成的,唯一可能的解釋就是這些對阿羅健一不利的證言細節被其删除了。

根據摘要統計,在1987年版接受面對面采訪的35人中,肯定南京大屠殺的有12人,占34%;中間有14人,占40%;否認的為9人占25.7%。也就是說沒有否定大屠殺或看到或聽說屠殺俘虜或是看到屍體以及其他暴行的占74%。考慮到前文提到的不少受訪者對大屠殺的概念存在着認知上的偏差,否則這一百分比會更高。

2002年版增補的以通信方式簡短回複的11人(減去一人)中,肯定的為1人,占10%;中間為1人,占10%;否認8人,占80%。而增補的南正義、谏山春樹和大槻章三人證言的否認率為100%。

這三組資料的否認率分别是25.7%、80%、100%,也就是說,阿羅健一新增證言的否認率為84.6%,換言之,否認率從1987年版的25.7%,到2002版就增加到了44.6.%(英文版的百分比相同)。否認率幾乎翻了一倍,對阿羅健一而言,補救的意味十分明顯。實際上,這些文本變化的本身就是最好的自供狀,耐人尋味。

從受訪者職業來看否定的百分比,海軍軍官最低為0;外交官最高占比為66%;記者和陸軍軍官相似,分别為33%和36%。出現這一現象的原因之一是海軍是從長江下遊抵達下關。一方面海軍參與了射殺渡江逃亡的中國士兵,另一方面江邊是重要的屠殺現場,存有大量的中國人屍體。除非視而不見,否則一定會在證言中呈現。

外交官的高否認率顯示了口述史的特點——個體經曆和活動範圍的局限性及易受到價值觀和個體好惡的左右。阿羅健一隻挑選了三位外交官(其中渡邊義雄是一名攝影師,由日本外務省情報局挑選前往南京拍攝照片以供外宣之用)進行了采訪,這三位沒有一位是1937年12月13日随日軍到達南京使館的外交官員(如田中、福田、福井)。另外兩位外交官都是在1938年1月到達南京的,其中岩井英一在南京隻待了幾天,存在着沒有目睹或是聽說日軍的暴行的可能性。而粕谷孝夫在南京任職了10個月,但他在證言中描述道,“南京的局勢平淡無奇,沒有什麼特别情況。”他還強調“我不閱讀《紐約時報》或中國報紙。也沒有聽說過南京外國人抗議信件經上海轉寄到東京的情況。”這多少給人以此地無銀三百兩的感覺。這三人中隻有渡邊義雄由于攝影師的身份和攝影工作的需要見證到了日軍暴行。

另一個原因是不同職業受訪者人數差别過大導緻了統計學意義上的差異。這也從另一個方面顯示了阿羅健一在證人選擇和證言取舍上的傾向性。正如前引文兩位日本學者所言,“他(挑選采訪對象)的政策是回避那些會給出暴行證據的人,而選擇那些強調自己是無辜的人”以及後來在發表或出版時時“删除對自己不利的證言”。考慮到這些政策和方法,阿羅建一采訪目擊者和出版這些證言的目的一目了然。之是以早期的版本中會存在着阿羅鍵一所不願意看到的内容,很顯然,主要是因為受訪者要求對書稿進行稽核及他們當時仍然健在這些制約因素。

餘論

盡管阿羅健一是帶着預設的立場,即希望通過當事人之口來否定南京大屠殺的存在來進行采訪以及在采訪對象的選擇和證言取舍上也存在着傾向的問題,但由于前文提到的制約因素,這些證言并沒有如采訪者所希望所的那樣出現一邊倒的否認大屠殺的情況,而是呈現出複雜多元的特點,因而具有了獨特的史料價值。

由于受訪者的身份——日本人、在現場,這些證言呈現出了一些其他史料所沒有的細節,或者是進一步證明了一些廣為流傳的史實。如海軍從軍繪畫通訊員住谷磐根回憶:“在下關碼頭看到20多名日本士兵在砍殺中國士兵,然後将他們推入碼頭下面的水中。我想打開手電筒,仔細看,但日本士兵警告我會沾到鮮血,我就回去了。第二天我一大早起來去看屍體,有800多具,有些手還在動或發出聲音。”這些細節非在現場的人很難看到,是其他史料中所沒有的。

又如外務省情報局的渡邊義雄講述道:“我們到下關時,一名士兵告訴我們他們正在進行砍頭行動,然後将屍體扔到江裡。稱‘很快江水将變成紅色’,并建議我們去觀看。但我們沒有去看。”如果不是出自身臨其境的日本人之口,“江水變紅色”一般會當作寫意的描述。從這個意義上說,這些證言具有其他史料所沒有的細節,因而具體獨特的參考價值。

在這些證言中,還有一個值得關注的現象就是在否認的證言中多次出現在“戰争的情況下,你不殺人,就會被殺”“ 戰争時期屠殺不是新聞”“戰場中不遵守規則”“沒有糧食和地方關押俘虜”,“日軍沒有俘虜的概念”等,一言以蔽之,就是在戰争的狀态下,殺人放火,屠殺俘虜不是犯罪,因而不存在大屠殺。實際上,這反映了阿羅健一的想法,抑或是其型塑的結果,阿羅健一在2002年版的“新後記特别強調日軍在南京隻有對軍人的‘處刑’而沒有對平民的犯罪”。

換言之,與其他大屠殺“虛構派”一樣,他們都使用了各種借口,力圖使日軍對屠殺放下武器的俘虜合法化和将俘虜的概念模糊化, 但是阿羅健一似乎忘記了他采訪過的第2聯合航空源田實的證言。他以海軍的優越感和對陸軍的一些不良行為的不屑口吻說道:“就海軍而言,這種行為(屠殺俘虜)是違反武士精神的,永遠也不會發生。我警告我手下的人不許殺俘虜或是任何不能抵抗的人。如果發生這樣的事,他們将會受到嚴厲的懲罰。” 他強調了屠殺俘虜或任何不能抵抗的人都是應該受到嚴厲的懲罰,其隐含的邏輯是這種行為就是犯罪。包括阿羅健一在内的“虛構派”對此不可能不知道,隻是為了否定南京大屠殺的政治目的而故意設法使其合法化。

耐人尋味的是,英文版中并沒有“日軍在南京隻有對軍人的‘處刑’而沒有對平民的犯罪”的内容,可見,至少阿羅健一完全知道屠殺俘虜有違國際法和世界主流文明的價值觀,不利于他們自己,是以省略了這些内容的英文翻譯。毫無疑問,屠殺俘虜就是南京大屠殺的重要組成部分。

原文載于《日本侵華南京大屠殺研究》2020年第4期,注釋從略