點藍色字免費訂閱,每天收到這樣的好資訊

金三角國民黨殘軍的故事從這裡開始。1950年1月,解放軍進入昆明後,發動風卷殘雲之攻勢,掃蕩雲南境内的國民黨部隊。昆明解放後,國民黨軍在雲南的主要據點蒙自很快遭到解放軍包圍,當時擔任國民黨陸軍總司令部副總司令兼參謀長的湯堯見勢不妙,以第8兵團(含第8軍、第26軍)司令官的身份下令放棄蒙自,按照其指令,撤退路線為第8軍撤往滇西,第26軍往滇南“轉進”。不久後,26軍在元江遭到解放軍攻擊,傷亡慘重,強行突圍渡江後隻好将部隊一分為二,右路以93師師長葉植南率直屬部隊“轉進”,左路則由第8兵團副司令官兼26軍軍長的彭佐熙率軍部等3879名官兵往南撤退,最後沒能與右路取得聯系,反而在進入越南後被法軍解除武裝并軟禁。

為了避免93師也步左路軍後塵,彭佐熙緻電葉植南不可入越,于是93師隻得沿中越邊界撤至西雙版納,之後又行至中緬邊界,原本想等待台灣方面來接應撤離,哪知途中被解放軍追上,一陣圍剿之後,殘部慌不擇路,遁入緬甸境内。與此同時,1月25日,第8軍在撤往滇西途中,于背江與解放軍發生激戰,損失慘重,幾乎全軍覆滅,軍長曹天戈也在戰鬥中被俘,同時被俘的還有湯堯。之前渡江的第170師孫進賢部也于不久後向解放軍投誠。至此,雲南境内大部分國民黨部隊都被消滅于元江北岸,解放軍戰史上也将此役稱為“解放大陸的最後一戰”。

但也有漏網之魚,那就是由國民黨第8軍237師709團組成的殘軍,該團團長叫李國輝,原本隻是個名不見經傳的基層軍官,但後來這個名字在金三角地區卻赫赫有名,甚至家喻戶曉,一切源于1950年春,他率軍進入緬甸境内。入緬後,709團約1000人沿着當年抗日遠征軍的撤退路線逆行,進入野人山原始森林,經過數日行軍最終抵達泰、越、緬三國交界的三角地帶駐紮下來,不久後與同樣撤入緬境的國民黨26軍93師殘部會合,此時93師師長葉植南等人已搭乘飛機撤往海南,部隊僅剩下400人左右,指揮者職銜比李國輝還低,為278團副團長譚忠。兩支殘軍加起來人數在1400人左右,為統一排程,譚忠将部隊指揮權讓給李國輝,這便形成了最初的一支活躍于金三角地區的國民黨部隊。

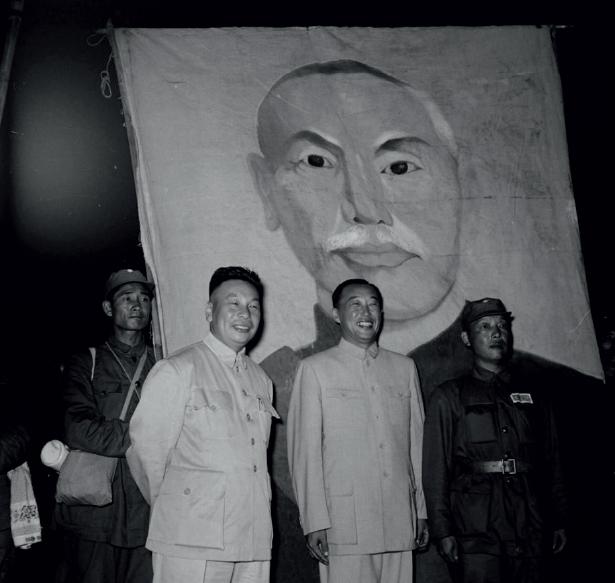

1953 年底,國民黨金三角殘軍首次撤離前,蔣經國親臨視察現場, 以示鼓勵

這支活動于滇緬邊境的殘留部隊很快引起國民黨第8軍的老長官李彌的注意。李彌是雲南省盈江縣太平鄉人,畢業于黃埔四期,抗戰後期就擔任第8軍副軍長,1944年8月與軍長何紹周共同指揮了松山戰役。抗戰勝利後被提為第8軍軍長,參與内戰。1947年3月,李彌升任國民黨軍第13兵團中将兵團司令官,淮海戰役爆發後率部參與,幾乎全軍覆沒,僅以身免。1949年,蔣介石決定重建13兵團,仍以李彌為司令并兼任第8軍軍長。9月,李彌率部經泸州移駐雲南的沾益、曲靖等地。可以說李彌不僅在第8軍中影響根深蒂固,對雲南的情況也十分熟悉。

1950年李彌到台灣後,一面上書蔣介石,請纓前往滇緬邊區收容舊部,一面到處為在緬活動的部隊籌措人馬。台灣當局也認為這支部隊存在于緬境對日後“反攻大陸”有幫助,因而在李彌《入滇計劃書》出爐後,于當年4月15日得到蔣介石的批示。同一天,李彌向“國防部”總長周至柔呈請核準其部隊編制,希望恢複第8、第91兩個軍的番号。但鑒于部隊目前是在别國境内,不宜用正規軍番号,這一請求被變相否決。