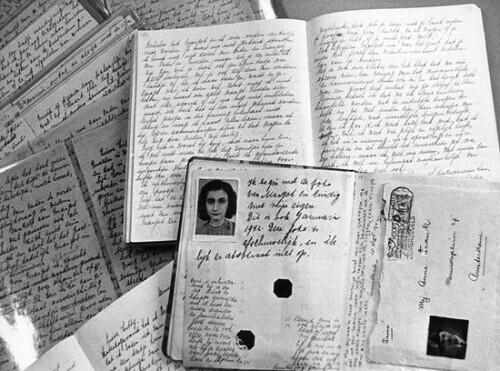

1942年6月12日,猶太女孩安妮·弗蘭克開始寫《安妮日記》。視覺中國供圖

《安妮日記》是猶太少女安妮于戰争期間所寫的日記,記錄了安妮藏匿閣樓期間的真實心聲。在閣樓度過的25個月裡,她寫了170多篇日記,這些記錄較為完整地展現了她豐富而廣闊的内心世界。

迫于形勢,安妮一家人不得不與世隔絕,躲藏在閣樓裡,過上一段封閉而不得自由的生活。當時,安妮年僅13歲。然而年幼的她對生活保持着一種驚人的堅強态度。她面臨着生活和成長中的種種困惑,無法了解自己的家人、戰争的陰影和對被發現的恐懼、物資匮乏、生活不便、愛情的波折、成長的困惑……種種事件與情緒摧殘着她,也磨煉着她。經曆着這一切的安妮從未被打倒,她變得越來越堅韌、成熟,對自我和他人的關系也有了更為深刻的認識。

安妮一家躲藏的閣樓,位于安妮父親公司的大樓裡,大樓白天有員工進出,為了不被發現,他們必須隐藏自己的所有生活痕迹,小心翼翼地生活起居。無論是飲食、洗漱還是工作、休息,他們都要忍受極大的限制以及随之而來的恐懼。安妮卻從不曾在日記中抱怨過。她感到自己能有一個安全的環境已是極大的幸運,不僅如此,她還為同族的痛苦感到一種真切的負罪感。

讓安妮痛苦的更多是在精神層面。在那樣一個逼仄的環境裡,安妮時刻需要面臨母親和同住之人的貶低與指責。她被當成一個自私、幼稚又粗魯的小女孩兒,總是被斥責和告誡。這些曾一度讓她十分煩惱。她沒有自己的房間,在哪裡都躲不開這樣的言語,外面的世界又是那樣的危險、混亂,一步也不得踏足。可以說,她無處可去。無法了解自己的母親讓她痛苦,總是試圖教導自己的父親也讓她失望。她感到沒有人可以傾聽自己的心聲,這也讓她雖置身于許多人之中,卻總是備感煩悶與孤獨。

為了擺脫精神上的壓抑與沮喪,安妮做了許多積極有益的嘗試。她努力學習速記等課程,勤勉地讀書、研究、寫作;那些無法與人溝通的想法,她便記到日記裡,就這樣,她為自己的情緒尋到了一個創造性的出口。

在閣樓生活了一年多之後,她開始對同住的男孩彼得産生了強烈而美好的感情。她希望能擺脫孤單與絕望的境地,也希望自己的情感世界能有一些别樣的漣漪。最重要的是,她需要朋友,一個能與自己平等相處、能喜歡她自身又能與她精神共鳴的朋友。隻是後來安妮才發現,彼得并非這樣的一個朋友。

住進閣樓兩年多以來,即使生活與情感多有波折,安妮也始終懷抱着對生活的熱愛與對未來的希望。“然而,隻要我仰望蒼穹,我就仍然相信一切都會變好,相信殘酷必會結束,相信和平與安甯定将複返。與此同時,我一定要堅持自己的理想,我将它們實作的那一刻也許即将來臨。”這段話可以說是安妮心聲的真實吐露。在成長過程中,安妮對父母有了更多的認識,也逐漸走出了往日的困擾。她變得更加自信也更加堅定,她想要體驗多彩的世界,想成為記者、作家,過上一種廣闊的生活……随着反攻的進行,這一切都顯得充滿了可能性。

然而,安妮的生命消逝在了戰争勝利的前一刻。

一個如此鮮活美好的生命為戰争所吞噬,讓讀者深深地思索戰争及其帶來的慘烈代價。如果悲劇是把美好的東西毀滅給人看,那麼這本日記就是讓人知曉一朵花兒覆滅的結局之後,再親眼去看這朵花兒如何盛開。她盛開得越光輝燦爛,這結局也越讓人長聲悲歎。

這本日記就以這樣的方式叩問着戰争的意義、戰争的代價。有許許多多像安妮這樣的人,活生生地被折斷了未來。絕大多數人甚至不能留下隻言片語,他們成為傷亡的一個數字,空中的一縷塵埃。戰争結束了,沒有人記得他們的名字和他們的故事。

這本日記則為那段曆史提供了一個讓人難以忽略的注腳,以記述一個人如何面對苦難生活的方式。那些細小瑣碎的煩惱,那些稚氣未脫的話語和那些真誠勇敢的自白,都讓人記起,每一條生命都是那樣熱烈地生活過、存在過。他們絕不是可以被一筆帶過的曆史碎片,他們是有着自己的愛恨的、有着完整世界的人。

人,不可以被屠殺,人,不可以被毀滅。或許這是常識,或許,常識更需要被反複講述。因為沒有人知道什麼時候常識會被突然颠覆,世界又會瞬間變成什麼樣子。又或許,小小閣樓裡小小的人,也能綻放出人性最莊嚴深遠的光輝,那麼這個世界的光,便不會熄滅。

隻是,所有人都以為那隻是猶太人的事,是少數極端者的事,忘記去思索,每一個鍊條上的人是如何團結一心,把世界變成一個大型屠宰場。這些執行者幾乎每一個都以為自己隻是接受和服從指令,算不得有多大過錯。

那麼,誰有罪?誰,該為之付出代價?

戰争結束了,這個問題的答案,也一并被掩埋了。

曦和 來源:中國青年報

來源:中國青年報