澎湃新聞記者 王诤

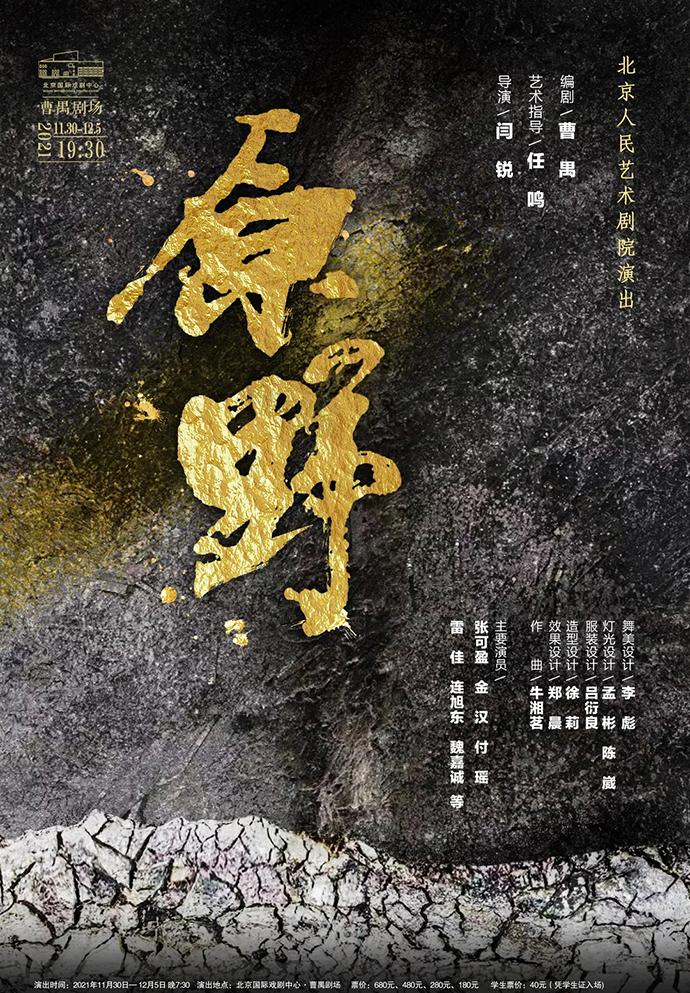

《原野》海報

11月30日起,為慶祝北京國際戲劇中心·曹禺劇場開幕,北京人藝三部經典大戲“收官之作”——新版《原野》正式與觀衆見面。舞台上神秘而充滿象征意義的舞美,和演員們充滿生命力的表演,撞擊出巨大的舞台能量,讓觀衆在看一部經典的同時,感受到作品傳達出的現代精神和審美沖擊。“經典總是可以給予我們當下的人力量和反思。”導演闫銳如是說。

導演闫銳

“展現鮮活的人與生命”

自今年9月初,北京國際戲劇中心正式啟用以來,中心内的曹禺劇場已先後上演了新排版的《日出》和《雷雨》。同樣作為曹禺的經典之作,《原野》從創作背景、戲劇樣式和戲劇内容上,可以說都迥異于作者以往的作品——一個顯而易見的事實是,在别的戲中都可以窺見作者大戶人家的出身和都市生活的經曆。《原野》卻是曹禺作品序列中,唯一一部“農村戲”,也被公認為是他筆下“最難演”的作品。

新排版《日出》、《雷雨》,雖然也有不少青年演員“換血”接班,但依舊由劇院的“老行尊”馮遠征和濮存昕執導。此次再度創排《原野》,北京人藝則推出了“全新”的年輕陣容——青年導演闫銳,青年演員金漢、張可盈、付瑤、雷佳、連旭東、魏嘉誠等組成的主創團隊,在文本解讀上給出了一種全新的角度。說起來這套陣容,唯一同人藝上一版《原野》(2010年,曹禺誕辰百年之際)有直接聯系的,便是此次在劇中出演唯唯諾諾焦大星的演員雷佳,十一年前演的是瘋瘋癫癫的白傻子。

演員雷佳(前中)佩戴類似日本能劇的面具, 被由真人飾演的人偶團團圍住。 攝影/李春光

在導演闫銳看來,“《原野》不是在講一個簡單的複仇故事。而是講一種困境,人的困境,這是一個很大的命題。人要沖破這種藩籬,最終奔向一個理想的精神世界,這是我們想去表達的,在舞台上去展現鮮活的人與生命。”通過對原作不同版本的文本結合,呈現出符合當下審美和觀演節奏的版本,正是此次新排版的着力點和看點。“要讓觀衆感到緊張和窒息,有一種極緻的觀感。”闫銳說。

“故事之上挖掘人性”

作為一次全青年陣容的舞台嘗試,《原野》的主創們将自己的表達定義為大膽。超越故事本身,更多的挖掘人性層面的東西,讓作品中的每個人物都帶有鮮明色彩的同時暗藏複雜的人性。

扮演金子的張可盈首次在人藝舞台亮相,是個十足的舞台新人。剛畢業進入人藝的她除了要努力迅速“合槽”,更要賦予這個傳統意義上的“花旦”屬于年輕人的解讀,“我是慢慢去了解金子的,她身上不隻有愛情,還有對眼前困境的抗争,她也不隻是潑辣,還有可愛、靈動和隐忍。”值得一提的是,此前新排版《日出》中,也是由新人演員陸璐出演“青衣”陳白露。兩人年紀輕輕,便能接演如此重要的角色,足見北京人藝對她們的厚望,亦見得劇院對人才儲備的信心。

扮演金子的張可盈(前)

金漢扮演仇虎(後)

曾在舞台上扮演過多個觀衆熟知角色的金漢,此次扮演仇虎。他在野性之餘嘗試賦予人物多面性,“在舞台上難的不是去演好人或者壞人,而是去演一個‘人’。他是野蠻的,也是有人情味兒的,我想賦予仇虎作為人的真實與複雜。”劇中另一位重要的男性角色——焦大星,則在雷佳的扮演下,也有了懦弱之外的另一層人性展示。在他看來,焦大星也是一隻老虎,“與仇虎那隻野生的老虎不同,他是一隻被圈養的老虎。他内心有反抗和沖突,他對金子的依戀不隻是愛,還有一種對她身上自由的向往。”

雷佳飾演焦大星(前右)

而一向以“惡人”形象在舞台上出現的焦母,此次由青年演員付瑤扮演。跨越本身的年齡差距,她把焦母對兒子的畸愛、對兒媳的怨怼以及對義子的懼怕,都演繹得絲絲入扣,“她的恨都來源于極端的愛,觀衆不一定同情她,但應該會了解她。”付瑤說。

青年演員付瑤扮演焦母(左)

“讓觀衆既在戲裡又在戲外”

颠覆性的舞美設計,是此次新排版《原野》的一大亮點——舞台之上,不論是自然景觀還是社會景觀,幾乎都做了相當程度的扭曲和變形,十分切合原著在表現主義上的藝術訴求。這首先展現在本體意義上的“原野”,在形似月球表面的粗粝舞台上,幾成寸草不生的“荒原”。“荒原”之上的焦府,則以歪斜形象示人的佛龛牌位、桌案、搖籃床等家什物件“表征”建構。既預示了焦家的搖搖欲墜,也象征了劇中人深陷命運的泥淖。

與焦府置景“簡省”相較,舞台上自然環境的呈現可謂濃墨重彩,頗具匠心——天空中密布的烏雲垂降下來,便是地上迷霧重重,總也走不出去的森林;地上的如罂粟般鮮豔的山花,連帶所植根的土壤被提拉上去,又成了仿若天地倒懸的夢幻泡影……

劇照

“初一那個十五,廟兒那個開,牛頭馬面兩邊排,判官手拿生死簿,小鬼手拿勾魂牌,閻王老爺上邊坐,一陣陰風刮進一個女鬼來……”這段貫穿全劇的鄉野小調,可謂聽來耳熟能詳。此次歌詞中的意象,被活化為極具象征意義由真人扮演的人偶。它們組成歌隊,在舞台上魚貫而行,承擔着表意功能,也延伸了想象空間。舞台前區設定的三人樂隊,用現場音樂模拟出自然聲響和情緒旋律。音樂時徐時急,時而嗚咽、時而凄厲,不僅助益于劇情發展,也烘托出人物内心活動的戲劇氛圍。

導演闫銳用視覺、聽覺等綜合手段,打造出極具沖擊力的舞台效果。在他看來,這些舞台上的創新是一種形式,“外部形式不能脫離文本”,是為了展現對于原作精神的表達,“我們想讓觀衆既在戲裡,又在戲外。給觀衆一種視角去從内部和外部觀看這部戲,同時讓觀衆不隻停留在故事層面,還要看到人的精神世界。”據悉,該劇将演出至12月5日。

責任編輯:梁佳 圖檔編輯:沈轲

校對:丁曉