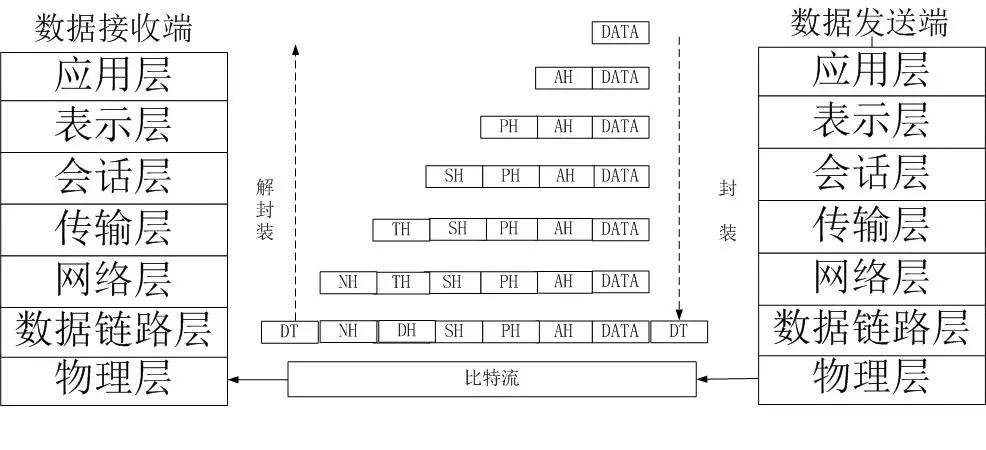

資料封裝

當主機跨越網絡向其他裝置傳輸資料時,就要進行資料封裝,在OSI參考模型中,當一台主機需要傳送使用者的資料(DATA)時,資料首先通過應用層的接口進入應用層。在應用層,使用者的資料被加上應用層的報頭(Application Header,AH),形成應用層協定資料單元(Protocol Data Unit,PDU),在模型中的每一層,這些含有控制資訊的PDU被附加到資料上。他們通常被附加到資料字段的報頭中。但它們也可以附加在資料字段的報尾中,PDU資訊隻能是個由接收方裝置中的對等層讀取,在讀取之後,報頭就被剝離,然後被遞交到下一層-表示層。

表示層并不"關心"上層-應用層的資料格式而是把整個應用層遞交的資料包看成是一個整體進行封裝,即加上表示層的報頭(Presentation Header,PH)。然後,遞交到下層-會話層。

同樣,會話層、傳輸層、網絡層、資料鍊路層也都要分别給上層遞交下來的資料加上自己的報頭。它們是:會話層報頭(Session Header,SH)、傳輸層報頭(Transport Header,TH)、網絡層報頭(Network Header,NH)和資料鍊路層報頭(Data link Header,DH)。

其中,資料鍊路層還要給網絡層遞交的資料加上資料鍊路層報尾(Data link Termination,DT)形成最終的一幀資料。當一幀資料通過實體層傳送到目标主機的實體層時,該主機的實體層把它遞交到上層-資料鍊路層。資料鍊路層負責去掉資料幀的幀頭部DH和尾部DT(同時還進行資料校驗)。資料鍊路層将每個資料包封裝成幀,幀的報頭中包含了源和目的主機的硬體位址。如果目的裝置在以個遠端網絡中,幀就會被送往路由器,以通過網際網路絡傳送到目的地。一旦它達到了目的網絡,就會使用以個新的幀将資料包送往目的主機。在傳輸過程中,幀會變,但是資料包不會變。如果資料沒有出錯,則遞交到上層-網絡層。

同樣,網絡層、傳輸層、會話層、表示層、應用層也要做類似的工作。最終,原始資料被遞交到目标主機的具體應用程式中。

在發送方裝置中,資料封裝過程如下:

1.使用者資訊轉換為資料,以便在網絡上傳輸。

2.資料轉換為資料段,并在發送方和接收方主機之間建立以條可靠的連接配接。

3.資料段轉換為資料包或資料報,并且在報頭中放上邏輯位址,這樣,每以個資料包都可以通過網際網路進行傳輸。

4.資料包或資料報轉換為幀,以便在本地網絡中傳輸。在本地網段上,使用硬體(以太網)位址唯一表示每一台主機。

5.幀轉換為比特流,并采用數字編碼和時鐘方案。

請記住:資料流是從高層送往傳輸層的。解封裝和它的過程相反。

封裝過程

解封過程

版權聲明:原創作品,如需轉載,請注明出處。否則将追究法律責任http://blog.51cto.com/youguofusi/1965812