2020年11月27日,張藝謀執導的電影《一秒鐘》在全國公映,這部影片被認為是“張藝謀寫給膠片時代的一封情書”,影片再現了當時人們看膠片電影《英雄兒女》時的盛況,讓人一下子回到了那個匮乏年代裡,電影曾經帶給人們的感動和信仰。自從2012年中國影院淘汰了膠片放映機之後,目前在北京市,僅有幾家影院還保留有膠片放映廳,還在工作的膠片放映員,加起來也不到十人。在數字化時代,各種各樣的數字和雷射放映機成為了市場的絕對主流,對于曾經的膠片放映員來說,這是一段美妙的職業之旅,回味無窮,而對于那些喜歡收藏膠片放映機的愛好者而言,現在正逢其時。11月初,本報記者走進兩位膠片放映機收藏者的家中,采訪了他們跟膠片電影的不解之緣。

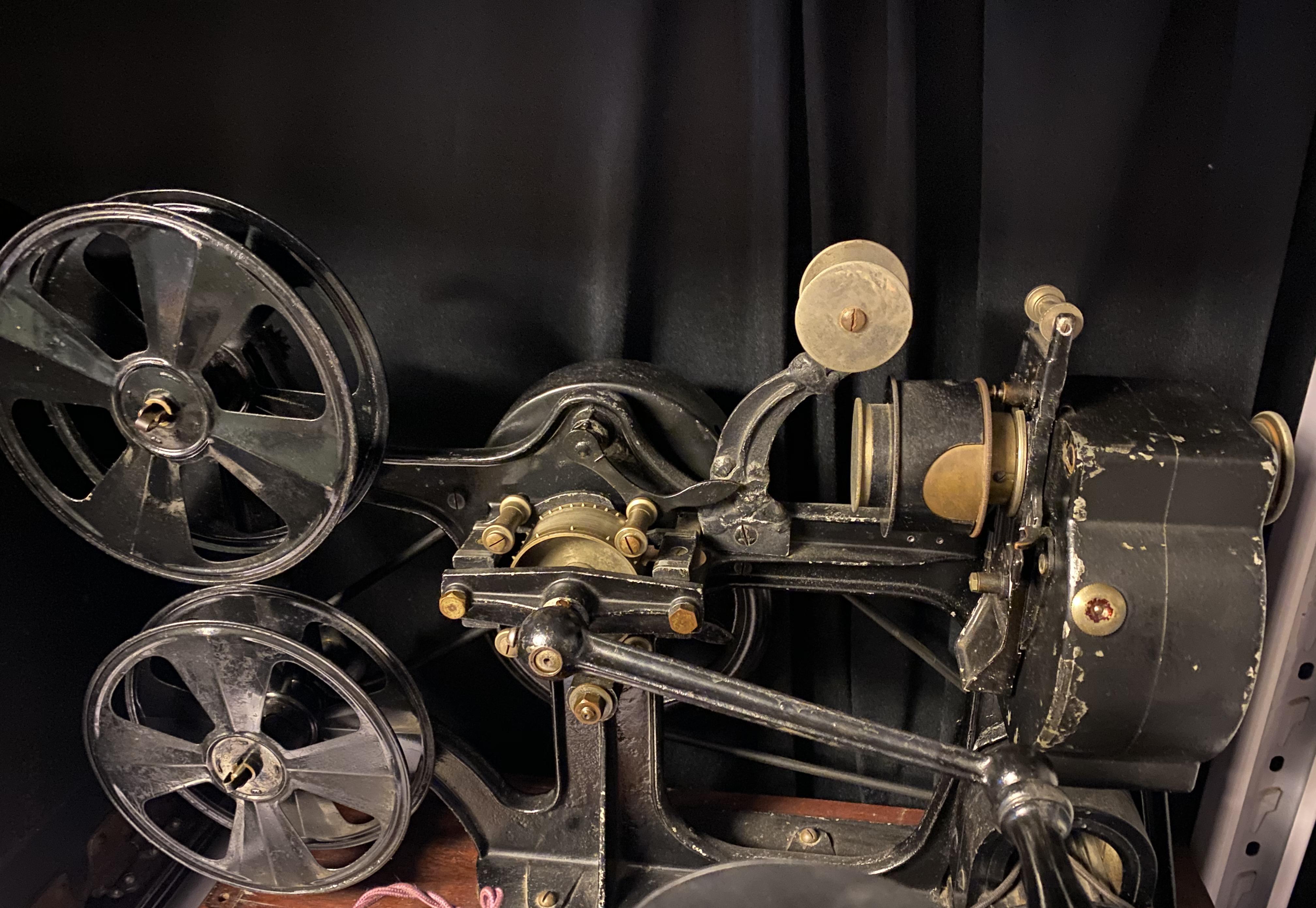

法國百代公司生産的手搖發電無聲膠片放映機,距今有112年

膠片放映員夏越:

聽到膠片放映機的聲音心裡就踏實

1961年出生的夏越今年8月份正式退休,他1988年到北京市電影機修配廠工作,開始修理膠片放映機,“幾乎修遍了北京城所有影院的機子”;1990年取得放映證;1992年第一次放映膠片電影;1996年正式成為一名電影放映員。此後完整經曆了電影膠片時代和數字時代的轉換,一直在北京市電影股份有限公司裡放映用于審片的膠片電影。

2021年退休前的7個月裡,他一共放映了19部膠片拷貝,包括《有話好好說》《過年》《找樂》等,他的職業生涯裡最後一部放映的膠片拷貝是《南昌起義》,是今年6月18日放映的。

夏越

“目前北京市要說把以前曾經放過膠片機的放映員都算上,估計有個二三十人,但現在還在放映膠片機的,應該不到十人。這些人既放數字放映機機,也放膠片放映機。真正專職放膠片的放映員,一個也沒有!”夏越這樣告訴記者。

保留有膠片放映廳的影院也屈指可數,“中國電影資料館裡有;中國電影博物館有一個膠片電影公益放映室,觀衆可以通過預約的方式免費觀看;當代MOMA百老彙電影中心有一個膠片電影放映室;中國影協下屬的金雞百花影城也有一個膠片放映标準廳,保留有兩組膠片機;再就是我自己工作的北京市電影股份有限公司,有用來審片用的膠片放映室。”夏越聊起這些來,如數家珍。今年10月份,某影院裡的一台膠片放映機出現了故障,就是他趕去維修的,他檢查後,發現是立體聲線路的接線頭斷了,是以放映的時候缺了一個聲道,他把線頭重新接上後,機器就正常運作了。

目前,北京市内有些大型廠礦的禮堂俱樂部還保留有膠片放映機,但是否能夠正常放映就不得而知了。夏越記得最近的一次是河北承德鋼鐵廠有一個上千人的大禮堂,2014年要放膠片電影,還是專門趕到北京拿的拷貝。

在張藝謀執導的《一秒鐘》的片尾名單中,也出現了“夏越”的名字,他的身份是“放映機維修師”。原來2017年5月份,《一秒鐘》劇組從宋莊買回了一台“松花江”牌5501型的膠片放映機,這是上世紀五十年代生産的,跟影片中的年代符合,但這台放映機買來時就是壞的,劇組輾轉找到了夏越,他很快給維修好了。張藝謀導演還有一個要求,就是在影片中出現的禮堂裡放映電影《英雄兒女》時,當王成手握爆破筒正要往下跳的時候,膠片正好燒了,大銀幕上出現了燒片的畫面——糊了。這個現象看似簡單,但要卡準時間點複制出來,并不容易。不過對于夏越來說,就是小事一樁,他很快就搞定了,做出了讓張藝謀導演滿意的效果。

跟膠片放映機打了一輩子的交道,夏越已經摸透了膠片放映機的各項性能,就拿倒片來說,他隻要上手摸一下膠片,就能很快判斷出問題出在哪裡,“比用儀器檢查還要靈敏。”

2011年,他被叫去給一場重要的活動放映膠片電影,有大上司到場。結果放到第三本拷貝的時候,夏越突然聞到了一股糊味兒,憑直覺,他判斷這是整流器上接觸不好導緻的接線端發熱,他很快找來電工,不動聲色地進行了維修,保證了整個放映的順利進行。

還有一次是在2006年6月份,他到貴州給一家國小放映《閃閃的紅星》的膠片版,當時主演祝新運也來到了現場。但離正式放映不到5分鐘的時候,一台放映機的燈突然不亮了,好在夏越準備了兩套機器,他飛速地把這台機器拆下來,再換上正常的那一台,由于速度很快,并沒有耽誤放映時間。

盡管小心謹慎,但放映膠片機時出現小問題,也是難免的。有一年,機關要給馮小剛執導的《甲方乙方》審片,馮小剛本人也來到了現場,結果一個外請的放映員在倒片的時候倒反了,很快馮小剛就看出了問題,雖然這不是夏越的直接責任,但這也讓他感到“非常尴尬”。

“當膠片放映機的聲音響起來的時候,我的心裡就感到特别踏實。”在夏越看來,能夠當一名膠片放映員,是一件非常美好的事情。“别人看電影都需要買票,我們就能免費看,還能夠去全國各地放映,把玩和工作很好地結合在一起,這是一份非常快樂的工作。”

對比膠片放映機和數字放映機的差別,夏越直言,放膠片拷貝的時候,隻要聽到膠片放映機發出清脆有節奏的聲音,自己就放心了,中間有空,甚至會到别的房間裡待一會,“因為心裡非常有底,萬一有問題,放映機的聲音會随時提醒你。而數字放映機就沒有這樣的聲音,放映過程中心裡沒底,心總是提着。”

夏越和李樹超因為收藏膠片放映機而成為了朋友

放映機收藏者李樹超:

這些膠片放映機就是一部活的電影史

當膠片放映越來越成為電影院的“古董”後,民間收藏膠片放映機的人數也在不斷擴大,家住豐台區的李樹超就是其中的佼佼者。

李樹超今年一月份退休,他以前當過兵,在電視台和交通運輸局工作過,也辦過購物導報,他對膠片放映機的熱情可以追溯到小時候,他出生在北京,在西三環的一個部隊大院裡長大,從小最喜歡看露天電影,印象最深的有《苦菜花》和阿爾巴尼亞的電影《戰鬥的早晨》,“看完後,第二天小夥伴們就聚在一起模仿扮演角色,非常熱鬧。”

這股看電影的熱情一直伴随着他成長。2001年的時候,他想買一台膠片放映機,由此結識了夏越老師。那時候,女人街的舊貨市場可以淘到膠片放映機,李樹超打電話向夏越請教機器維修的事,一來二往,兩人就成了朋友。

李樹超正式收藏膠片放映機是在2004年,目前,他收藏了各種款式的膠片放映機多達上百台,其中大部分都是國外機器。

李樹超的家位于豐台區一棟居民樓的一層,一進門,就看到了擺在客廳裡的滿架的膠片放映機,正對北面房間的牆上挂着一個小銀幕。靠南的陽台上,十多台大型的膠片放映機擠得滿滿當當。

“以前家裡亂的時候,我們吃飯都是放在機器上吃的。”李樹超拉開北面的一個房間,房間的兩側架子上全是各種款式的放映機,其中一台放映機是法國百代公司生産的“手搖發電無聲放映機”,距今已經有112年的曆史,“這也是目前為止國内儲存的最早的膠片放映機。”

“我的這些機器,幾乎全部都能正常工作。”這一點讓李樹超非常自豪。在他家的陽台上,有一台法國生産的16毫米的膠片放映機,是法國前總統戴高樂在辦公室裡的專用放映機,這台機子後來落到了一個私人藏家手中,這位收藏家去世後,他的妻子就把這台放映機處理了。2011年,李樹超托人從法國弄了過來,“這是一件孤品,非常有文物價值。”

還有一台LEITZ(萊卡相機的前身)公司生産的16毫米的放映機,是上世紀六十年代生産的,目前國内能見到的隻有兩台,李樹超5年前不惜成本買了過來。他告訴記者,另一台機器現在被一個東北的房地産商收藏。

從德國鮑爾(Bauer)、西門子、柯達、到日本的愛其(EIKI),李樹超收藏的這些品牌膠片放映機,幾乎涵蓋了整個膠片電影的發展史,“電影從無聲到有聲,從黑白到彩色,就是這樣一步一步走過來的,現在的年輕人,生活在數字年代,他們可能并不了解這些曆史,這些膠片放映機就是一部活的電影史,告訴他們電影就是這樣一步步走過來的。”

給機器維護和修理,成為了李樹超每天的必修課

李樹超告訴記者,目前,北京市熱衷于收藏膠片放映機的人數初步統計有三十人左右,論收藏的數量,自己和夏越還不是最多的。

跟李樹超熱衷于收購國外機器不同,夏越收藏的主陣地是國内品牌的膠片放映機,收藏數量目前還不到一百台。他收藏了一台“中西牌”的膠片放映機,生産時間可以追溯到上世紀三十年代,是目前儲存的最早的國産膠片放映機。

這是一個陽光明媚的初冬下午,李樹超用他5年前買的“La·Marzocco”咖啡機為記者現場制作了一杯味道很好的卡布奇諾咖啡,這台咖啡機是意大利手工制作,花了他5萬元,“La·Marzocco”也被稱為是“咖啡機中的勞斯萊斯”。随後,他拿出珍藏的一部卡通片,用其中的一台放映機在客廳裡放起了電影,在咖啡彌漫的香氣中,銀幕上出現了頑皮蹦跳的動物,時光仿佛倒流回到了從前……

“相比收藏手表、紅木家具、字畫等,收藏膠片放映機還是一個相對經濟的愛好。”李樹超透露,一般的機器,價格并不高,“一個月工資的一半就能拿下,收藏膠片放映機的都是比較喜歡小衆的人。”

午後喝着咖啡在家看一部老膠片電影,是李樹超最享受的時刻

李樹超和夏越十多年前組織成立了“北平老電影愛好者聯誼會”,當時隻有五六個成員,現在,他們成為了北京電影協會“老電影收藏專業委員會”的成員,李樹超是“老電影收藏專業委員會”的主任,夏越是北京電影協會的理事。

退休後,李樹超的日常生活幾乎被這些膠片放映機填滿。畢竟是老機器,維修保養不能疏忽,每台機器過一段時間都要上上油,換換配件,有些配件能買到,有些則大費周折,國内外四處去淘換。收藏的電影拷貝,時間久了也會粘連,需要時不時“過風”一下。百來台機器輪轉下來,一年就過去了。

李樹超樂在其中,“老有所樂,這是一種很好的養生方法,也是對電影文化和精神的一種傳承。”李樹超和夏越都有一種願望,希望今後有機會能夠開一家“電影咖啡館”,在裡面放映膠片電影,把這些寶貝都展示出來,“目前市面上的那些電影咖啡館做得并不好,現在國家也有計劃保護和傳承電影膠片文化,相信将來一定會有機會的”。