東非被普遍認為是人類的起源地,那麼東非曆史最悠久的文明古國埃塞俄比亞,當地的飲食傳統又是如何的呢?

埃塞俄比亞全境大部分坐落在高原之上,長長的東非大裂谷從中穿過,将國家沿對角線分為兩大部分。大大小小的河流從高原發源,沿着西北方向,彙入青尼羅河,使得埃塞俄比亞同時享有“非洲水塔”和“非洲屋脊”的别稱。

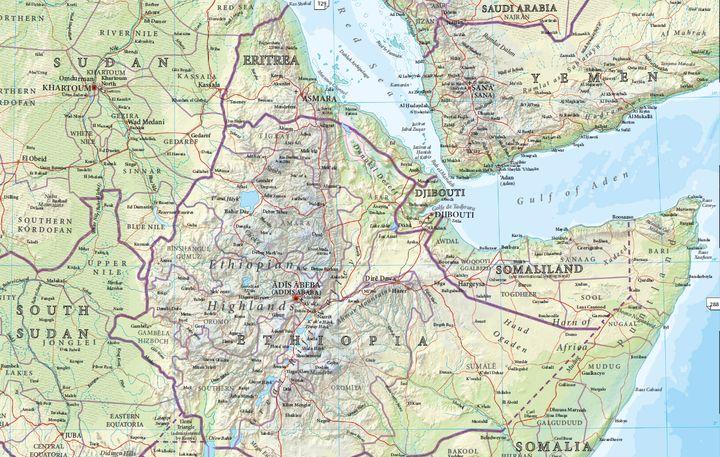

埃塞俄比亞和非洲之角,DK《Complete Atlas of the World》

雖然地處熱帶,但由于海拔較高,是以埃塞俄比亞大部分地區的氣候并不炎熱。适宜的氣候,加上充沛的水量,使其成為非洲少數适合灌溉農業的地區。數千年前,當地人就開始進行農業,這也推動了埃塞俄比亞,這個非洲文明古國的形成。

瓦維洛夫的“作物起源中心”,位于地中海沿岸的3号中心目前已被除名,取而代之的則是巴巴新幾內亞中心

蘇聯植物學家瓦維洛夫(Nikolai Vavilov)認為非洲之角(埃塞俄比亞、厄立特裡亞、索馬裡、吉布地)是人類幾大作物起源中心之一。大約六七千年前,厄立特裡亞西部和蘇丹的人們開始進行農業生産,此後,農業逐漸擴散至埃塞俄比亞高原。一般認為,非洲之角是咖啡、苔麸、阿比西尼亞象腿蕉、小油菊、阿拉伯茶等作物的原産地,也可能是高粱的馴化中心。高原起伏的地形和多變的氣候,豐富了埃塞俄比亞的作物種類,是以這裡也出産很多水果。(埃塞俄比亞的果汁也可算是一絕)

大約五千年前,來自西方的移民給埃塞俄比亞帶來了薯蓣、豇豆、秋葵、芝麻菜等“蘇丹”作物。通過與努比亞人、埃及人的接觸,大麥、小麥、鷹嘴豆、洋蔥、茴香等也在此生根。據中世紀旅行家記載,當時埃塞俄比亞主要種植大麥、小麥、苔麸、高粱、苜蓿、鷹嘴豆、小扁豆等,在意大利殖民者到來前的數百年裡,這裡的作物和飲食習慣都沒發生什麼顯著的變化。

*.意大利菜對今天的埃塞俄比亞菜産生了比較大的影響,不過這不是本文的重點。

苔麸和高粱,苔麸是世界上顆粒最小的谷物,種子僅有1毫米長,比芝麻還小,反之,高粱則屬于大顆粒谷物

苔麸(Teff)是埃塞俄比亞最有代表性的谷物。這是種顆粒微小的谷物,播種起來非常容易,既可種在幹旱的土地,也能在潮濕的土壤中成長,是以很适合非洲之角的半遊牧族群。大約5000年前,非洲之角的先民馴化了苔麸,如今,埃塞俄比亞種植了全世界90%的苔麸。

收獲苔麸的農民

苔麸不含麸質,富含氨基酸、纖維和鐵等礦物元素。它的口感有點像小米和藜麥,不過更容易煮熟,是以比較省柴火。苔麸可以用來烙餅、煮粥、釀酒、喂養嬰兒,飼養牲畜。隻需吃一兩張苔麸制作的英吉拉,就能滿足埃塞俄比亞人一天的氨基酸和蛋白質攝入。

阿比西尼亞象腿蕉,一眼就能見到象腿一般粗壯的樹幹

阿比西尼亞象腿蕉(Ensete ventricosum),顧名思義就是産自阿比西尼亞(即埃塞俄比亞的)的一種蕉。不同于我們平時吃的香蕉,阿比西尼亞象腿蕉的果實味道并不好,又有許多硬質的核,當地人主要取其根莖,發酵後制作主食。野生阿比西尼亞象腿蕉廣泛分布于東非高原的莫三鼻克、辛巴維(威)、烏幹達等地。但埃塞俄比亞是唯一馴化這種植物,并以其為主食的國家。阿比西尼亞象腿蕉畝産量高,耐幹旱,但收獲周期很長,是埃塞俄比亞南部和西南部2000多萬人的重要糧食作物。

小油菊

小油菊(Guizotia abyssinica)原産于厄立特裡亞、埃塞俄比亞、馬拉威等地。數千年前,厄立特裡亞和埃塞俄比亞高地的居民馴化了這種植物,用來榨取油脂、制作香料、處理皮革、喂養牲畜。通過貿易交流,小油菊傳播至印度,成為南印度的一種香料。小油菊的種子是種胞果,富含油脂、蛋白質和可溶性糖,是雀類的最愛,是以也是一種非常重要的鳥類飼料。在隻能吃素的齋戒期,取自小油菊的植物油是埃塞俄比亞人主要的脂肪來源。

牧羊人Kaldi和咖啡豆

形形色色的埃塞俄比亞作物中,最出名的無疑是咖啡(Coffee)。傳說9世紀中葉,埃塞俄比亞西南部的Kaffa地,有位名為Kaldi(或者Khalid,哈立德)的牧羊人。一天,他發現自己的羊都特别興奮。Kaldi觀察到,這些羊都吃了某種紅色漿果。好奇之下,Kaldi也嘗了嘗這種漿果,果然很興奮。于是他興奮地把漿果帶給附近蘇菲派道堂的托缽僧。僧侶們覺得這種漿果不清真,把它扔進火裡,不料卻散發出誘人的香氣,于是,人們就有了飲用咖啡的習俗。

埃塞俄比亞最大咖啡連鎖店Kaldis,以傳說中發現咖啡的牧羊人命名。創始人是埃塞最著名的女企業家之一

不管牧羊人的傳說是真是假,總之,此後埃塞俄比亞的奧羅莫人确實有了加工咖啡豆,以此為野外能量補充品的做法。15世紀,海對岸的葉門出現了烘烤咖啡豆,飲用咖啡的記載。一兩百年後,咖啡已遍布中東各地,之後很快傳入歐洲。一開始,人們呼籲抵制這種“穆斯林飲料”,直到教皇克雷芒八世認可其為“基督徒飲料”後,才被歐洲各界人士認可。葉門紅海沿岸的港口摩卡(Mocha)曾壟斷了數百年的咖啡貿易,著名的摩卡咖啡,就得名于此。

*.關于咖啡的起源,另有葉門酋長Sheikh Omar的傳說。總之,咖啡起源于埃塞俄比亞,種植和完善于阿拉伯的脈絡是大緻沒問題的。至于之後的發展,就是另外一個故事了。

用來制作英吉拉的Mitad餅铛

從4世紀阿克蘇姆石碑的銘文中,我們了解到了當時埃塞俄比亞人的飲食。當時人們的食物包括小麥、面餅、羊肉、牛肉、黃油、啤酒、蜂蜜,以及蜂蜜酒等。常見的主食英吉拉,以及用來烙餅的Mitad餅铛,可能出現于5-6世紀。此後的數百年裡,埃塞俄比亞的曆史籠罩在一片迷霧中,直到1270年,Yekuno Amlak建立所羅門王朝。越來越多的文字資料,以及異國人的見聞,為我們還原了這一時期埃塞俄比亞的飲食風尚。

1770年左右的畫作,描繪了埃塞俄比亞的“生肉宴”場景。可以注意到,所有人都是用手進食的。

所羅門王朝的統治者們經常舉行盛大的宴會,以炫耀皇室的權力和富有。起居注性質的皇室檔案serata gebr記載了紮拉.雅各布(Zara Yaqob,1434-1468年在位,也是歐陸風雲開局時的神君之一)及後續君主的皇室生活,自然也包括皇室的宴會菜單,其中包括:

種類豐富的面餅和面包,包括英吉拉、圓盤狀的硬面餅,以及歐洲風格的面包;

各種蔬菜以及裝在容器裡的Wot糊糊,配英吉拉等面餅吃;

各種肉類,包括雞、鴿子、秃鷹等禽類。牛肉非常重要,平民隻有在得到許可的情況下才能宰殺牛,牛的舌頭、胸肉等則優先獻給當地領主;

定量配給的啤酒和蜂蜜酒T'ej,有時盛放在金銀制的器皿中。

據記載,皇室宴會往往會延續兩天。隻有最進階别的官員和皇室成員才被允許使用刀具,其他人則用手進食。飯菜放置在圓形的gebeta托盤上,皇室成員的gebeta飾以金銀。從皇室檔案中我們得知,用Wot配英吉拉,同時飲用蜂蜜酒的習俗,早在15世紀就已經出現。

19世紀末,孟尼利克二世統治時期的宮廷宴會

1887年,為了慶祝新都亞的斯亞貝巴Entoto Maryam教堂的落成。孟尼利克二世的妻子為未來的皇帝舉辦了一場規模空前的盛宴。據說為了準備這場宴會,人們屠宰了5000多頭牛羊,還造了一條“運河”,用來盛放庫房裡的蜂蜜酒。宴會持續了5天,融合了從基督教王國到部落的各種飲食傳統。堪稱埃塞俄比亞版的酒池肉林,在該國飲食史上有着重要的意義。

進食中的海爾塞拉西皇帝,就算是皇帝,也是用手吃飯的

據一些參加過宴會的老人回憶。皇宮衛隊是首批參加宴會的人群,他們早早吃完,然後出去維持秩序,之後到來的是首都的神職人員,随後是各地士兵、商人、首都的人民和宮廷傭人。孟尼利克二世一直在場,他和貴族們的餐品包括大量香槟酒、白蘭地、英吉拉、doro dabo(雞肉面包)、alicha merek(肉湯)、minchet abish(炖牛肉)、infellet(香料羊肉)、fit-fit(泡在醬汁中的英吉拉)、brundo(生肉)等。吃剩下來的食物留給宮廷的從業人員,不過除了生肉外,他們也帶不回去什麼。

埃塞俄比亞的生肉宴,後面挂着剛去世的皇帝孟尼利克二世的照片

同一時期歐洲人的記載,則展現了一幅不同的圖景。

據15世紀葡萄牙傳教士Francisco Alvares記載,宮廷宴會的菜品包括許多帶骨帶餡的家禽,這和皇室檔案中的菜品差異很大。最令歐洲旅行者們驚異的,也許是埃塞俄比亞人吃生肉和用手進食的習俗。這無疑會給旅行者們帶來強烈的文化沖擊。

生牛肉、英吉拉和辣醬,對于外人來說,接受這道菜大概要經曆一番思想鬥争

在婚喪嫁娶的宴會上,人們都會進食大量生牛肉。長條狀的肉用刀切成小塊,蘸上調味料、辣醬、黃油,配上蜂蜜酒或者英吉拉。雖然有寄生蟲隐患,但直到今天,生肉都是廣受埃塞俄比亞人歡迎的美食(不過真的有很多人是以吃壞了肚子)。

愛他,就“Gursha”他

埃塞俄比亞人喜歡聚在一起分享食物。一般以右手進食,吃的時候要注意不要讓手碰到嘴巴,這樣就不容易污染到食物。他們有種在外人看起來比較奇怪的習俗,即用手互相分享食物。在阿姆哈拉語中,這被稱為“Gursha”,引申開來,也有獎金、小費和賄賂的含義。

常見的Gursha方法是用英吉拉包裹一些食物,放到别人嘴裡。得到喂食的人也會很快Gursha給你,以表謝意。埃塞俄比亞人認為Gursha可以表示尊敬,增進友誼。是以在宴會中,客人和老人往往會優先得到Gursha。如果一個人能從皇帝手中得到Gursha,那将會被視為無上的榮耀。從Gursha的規範和順序中,也可窺見埃塞俄比亞傳統的社會秩序。

Gursha的起源

關于Gursha的起源,有個富有深意的故事。傳說過去有位殘酷的國王,他對自己的權力沾沾自喜,以戲弄人民為樂。一天,他把大量饑民聚集在一起,準備好食物,卻隻準他們用超長的勺子進食。普通人根本無法用這種勺子吃飯,于是有人想到,不如大家互相喂食,這樣大家就都能吃飽了。看到一對對互相喂食的饑民,憤怒的國王沖出了會場。受此啟發,目擊者們紛紛回家模仿,并用手取代了故事中的長勺子。後來,Gursha成為一種遍及全國各階層的習俗。

埃塞俄比亞的宗教分布,紅色是埃塞俄比亞正教,綠色是伊斯蘭教,藍色是新教,黃色是傳統信仰

埃塞俄比亞皇室自诩為所羅門的後裔,4世紀,阿克蘇姆帝國皈信基督教,成為世界第二個以基督教為國教的國家,數百年後,初創的伊斯蘭教尚未走出阿拉伯半島,就已傳入埃塞俄比亞。特殊的地理位置、曆史傳承,以及猶太教、基督教、伊斯蘭教各不相同的飲食禁忌,深刻影響了埃塞俄比亞的飲食傳統。

埃塞俄比亞版“最後的晚餐”,自然,大家都是用手進食的

從5世紀至今,埃塞俄比亞正教(Ethiopian Orthodox Tewahedo Church,屬于基督教)一直都是埃塞俄比亞最具影響力的宗教派别。除了基督教本身的飲食禁忌外,正教會還有非常繁瑣的齋戒規定。複活節、五旬節、聖誕節、主顯節、将臨期前後,都有長短不一的齋戒期,一年中差不多有半年都要守各種齋戒,有的齋戒要求全素,有的齋戒要求節食。總之,由于很多時候不能吃肉,甚至不能用動物油,是以埃塞俄比亞人開發了許多蔬菜,以及菜籽油的用法。

Megebachin建議的食譜,使用吉茲字母書寫

1963年出版的阿姆哈拉語膳食書《Megebachin》在正教齋戒的基礎上,按照膳食均衡的理念,推出了如上圖所示的建議食譜。從這本書上,我們可以了解到當時埃塞俄比亞中上層的飲食風尚。根據這份食譜,可以發現,英吉拉幾乎出現在每天的午餐和晚餐上,早餐則以谷物粥、牛奶和其他面餅為主,當然,也可以吃炖英吉拉(加上香料和醬汁)。周三和周五是正教的齋戒日,雖然不能吃肉,但可以通過炖扁豆、羽衣甘藍、洋芋來補充能量,其他日子裡,幾乎每天都有肉類和奶制品,以彌補齋戒帶來的營養不平衡。

*.東正教國家也有許多齋戒日,天主教齋戒日較短,要求比較少,新教視教派不同,一般沒有東正教和東方教會那麼多的齋戒規定。

從外表上,其實很難區分法拉沙人和普通埃塞俄比亞人

在埃塞俄比亞,猶太教的曆史比基督教更悠久。猶太教徒的飲食習慣和普通埃塞俄比亞人相似,不過遵照猶太教的戒律,不吃生肉,并且喜歡吃芝麻,以及撒芝麻的面餅。安息日前,猶太人會制作名為berekete的大圓面餅,配上奶酪,以及tebugna面包、encotcha餅幹等。由于安息日不可生火,是以無論多麼喜歡咖啡,這一天,埃塞俄比亞的猶太人也不能煮咖啡喝(不過似乎可以喝速溶咖啡)

曾經,埃塞俄比亞生活着十多萬黑皮膚的猶太人(又稱Falasha法拉沙人,Beth Israel貝塔以色列人,大多已移居至以色列)。正是由于這些法拉沙人的加入,如今,在以色列也出現了不少埃塞俄比亞餐館,在現代文明的沖擊下,這些新居民的飲食習慣也在迅速改變。

粗看起來,埃塞俄比亞的食物和印度有些相似:都以面餅為主食、都用右手進食,都愛用香料,經常吃素,并且慣于把食物做成濃稠的糊糊,配面餅吃。甚至在膚色上,南印度人看起來也和埃塞俄比亞人差不多黑。不過仔細比較之下,兩地的飲食習俗,還是有着不小的差别。比如說,埃塞俄比亞人吃生肉,印度不吃,印度人嗜甜,并有各種甜品,而埃塞俄比亞人偏愛酸味,傳統上沒有制作甜點的習慣。

從宏觀回到微觀,看看最具代表性的埃塞俄比亞菜吧!

英吉拉配各種Wot

看過前文的朋友一定會對英吉拉(Injera)這個名字記憶深刻,這是埃塞俄比亞最具代表性的食物,也是其飲食風俗不可分割的一部分,一日三餐都離不了它。制作英吉拉,要用到埃塞俄比亞特有的苔麸。把苔麸磨成粉,加上水和輔助發酵的ersho,發酵兩三天後,就成了略帶酸味的稀薄面糊。面糊可以直接澆在烙餅的Mitad餅铛上烘烤成型。制作好的英吉拉質地柔軟,一面光滑,一面則有很多氣孔,看上去有點像抹布,或者南印度的Appam米餅。

圓圓的英吉拉不是“攤”出來,而是“倒”出來的

由于苔麸産量不高,且僅産自降水充沛的中海拔地區。是以平民家庭一般會摻上高粱粉、面粉、玉米粉等,制成黑色、白色、紅色的英吉拉。英吉拉口味比較酸,面餅多孔的結構,使得它很容易沾上醬料。對于埃塞俄比亞人來說,英吉拉既是餐具,又是餐盤。各色炖菜均勻地放在英吉拉上,吃的時候撕下一塊英吉拉,包上一點配菜,口味自助,豐儉由人。此外,英吉拉也是厄立特裡亞、吉布地、索馬裡等東非國家飲食文化的核心。

Niter kibbeh看起來很像黃油,加入埃塞俄比亞豆蔻、姜黃、香菜、茴香、葫蘆巴、打抛、koseret等香料調味

吃英吉拉,一定要配上Wot(或稱Wat),Wot之于埃塞俄比亞,猶如咖喱之于印度。制作Wot,需要先把洋蔥切碎,然後放在鍋中慢慢熬煮,直至濃稠。之後加入Niter kibbeh香油調味,繼續翻炒。接下來根據口味和喜好放入香料和食物,煮熟入味。Wot口感濃稠,口味濃郁,實乃下飯蘸餅之黃金搭檔。

陶鍋是埃塞俄比亞人傳統的炖菜食具,當地的猶太人尤以家族傳承的陶器制作技藝聞名,圖為shakla dist陶鍋

用雞肉制作的Doro Wot可以說是埃塞俄比亞的國菜,在海外埃塞俄比亞菜館中,這道菜的地位大概可以比肩印度菜館的咖喱雞(Chicken tikka masala)。無論各地口味偏好如何,Doro Wot的味道都是大緻相同的。而對于埃塞俄比亞女性來說,制作Doro Wot的手藝,也是求偶時的門檻之一。

Doro Wot

标準版Doro Wot的做法是将雞肉(一般是雞腿)去皮去油,放入檸檬汁腌制。同時熬煮洋蔥,直至其濃稠,并變為棕色,之後加入Niter kibbeh香油和适量水,繼續攪拌熬煮。随後準備适量香甜的蜂蜜酒以及混合香料Berbere,同時加入一定量的水以防熬幹。醬料基底準備完畢後,加入雞肉和适量的水,不停攪動,熬煮45-60分鐘。臨近出鍋時,按照自己口味加入一些香料,并放上幾個白煮蛋,雞蛋最好先切一下,幫助入味。

用鷹嘴豆和蠶豆泥制作的Shiro Wot,是埃塞俄比亞普通人餐桌上更常見的配菜。在正教的齋戒期和伊斯蘭教的齋月期間,這道菜提供了足夠的蛋白質,彌補了不能吃肉的缺憾。

全素拼盤Beyainatu

周三周五齋戒期間,埃塞俄比亞各地的餐館常會供應名為Beyainatu的拼盤。Beyainatu意為“每種食物都有一點”,由英吉拉加上各種蔬菜Wot組成,色彩多樣,口感豐富,是普通人初嘗埃塞俄比亞菜時不大會出錯的選擇,大概可以類比印度菜的Thali。

*.幾乎所有埃塞俄比亞菜都要用到洋蔥,當一個埃塞俄比亞人談到“蔥”時,他一般說的就是洋蔥,而不是我們燒菜用的青蔥。

英吉拉fit-fit配辣椒

吃剩下來的英吉拉(或者無酵餅kitcha),可以切碎。加上Wot醬汁、Niter kibbeh香油、洋蔥等一起熬煮。這是常見的早餐食品,埃塞俄比亞人稱其為fit-fit或fir-fir。

埃塞俄比亞人烹饪的香料組合

從法老時代開始,非洲之角沿海就以盛産香料聞名。除了本地出産的香料以外,這裡也是南亞、中東香料運輸的集散中心。至少從公元1世紀起,埃塞俄比亞就和印度有着密切的貿易交流,自然而然地,這也讓埃塞俄比亞人養成了愛用香料的飲食習慣。17世紀,原産美洲的辣椒開始出現于埃塞俄比亞,此後,人們的口味也變得辛辣起來。

紅色Berbere和橙黃色Mitmita,相當于埃塞俄比亞版紅黃粉。Berbere雖紅,卻沒有Mitmita那麼辣,使用範圍較廣

混合香料Berbere和Mitmita,是埃塞俄比亞飲食中不可或缺的調料,其地位,大緻相當于印度的各種Masala。Berbere通常是用辣椒、大蒜、香菜、生姜、羅勒、埃塞俄比亞豆蔻、芸香、Ajwain、糙果芹、苜蓿、葫蘆巴等調配而成的。Mitmita一般則用Peri-peri辣椒、埃塞俄比亞豆蔻、丁香、鹽等調制。是埃塞俄比亞人吃生牛肉時的絕配。

Kitfo配英吉拉

說到生牛肉,就不得不提埃塞俄比亞的傳統菜肴Kitfo。埃塞俄比亞人喜歡吃瘦肉,Kitfo由切碎的生瘦牛肉,加上Mitmita混合香料和Niter kibbeh香油腌制而成,常配幹酪、菠菜或英吉拉一同食用。根據個人口味,也可以提供煮熟的Kitfo,不過這樣就失去靈魂了。這道菜是埃塞俄比亞基督教徒9月份慶祝找到真十字架節慶期間的傳統菜品。

Tibs大概是少見的像中餐的埃塞俄比亞菜。一種傳統做法是将其放在下方燃炭的粘土容器中,既熱乎,又美味

差別于埃塞俄比亞人餐桌上最常見的炖煮菜肴,用牛羊肉塊,加上蔬菜、黃油翻炒制成的Tibs,也非常受歡迎。普通埃塞俄比亞人不大吃得起肉,而Tibs的蔬菜量可多可少,卻一定不能少了肉。是以隻有節慶期間,或者富裕家庭才能經常吃到這道菜。

雞肉面包Doro Dabo,這是孟尼利克二世的皇後Taytu最喜歡的一道菜

埃塞俄比亞人把除了英吉拉以外的各種發酵面食統稱為Dabo。Dabo用麥子、高粱、小米、阿比西尼亞象腿蕉等制作,種類非常多。既可以當主食,也可以加工成小吃,雖然不如英吉拉日常,但在節日和儀式上,Dabo也是不可或缺的重要組成部分。

Qocho和蘸醬

南部的奧羅莫人等族群飲食習慣差别較大,用阿比西尼亞象腿蕉制作的Qocho,是他們的主食。從象腿蕉粗壯的樹幹和根莖部分擷取果肉,搗成糊糊,把它包在樹葉裡,放置幾天發酵。發酵好之後切成條狀或塊狀,在餅铛上烘熟。當地的Gurage人認為發酵越久,制作的Qocho越好,而對于外人來說,這種酸酸的、海綿質感的主食可能并不容易接受。

蜂蜜酒一般放在大肚瓶中,顔色看起來有點像橙汁

埃塞俄比亞有數千年的飲酒史,其出産的酒類,以蜂蜜酒T'ej最為出名。蜂蜜酒曆史悠久,過去,由于蜂蜜比較貴重,是以僅有皇室等少數人群喝這種酒。如今,随着蜂蜜産量的增加,普通人也可在家中釀造這種傳統濁酒。蜂蜜酒由蜂蜜、水和gesho制成,口味酸甜,酒精含量一般在7-11%之間,是宗教和社交活動中的常用酒,也被譽為是埃塞俄比亞的國酒。

啤酒屋的社交

對于普通人而言,用高粱、苔麸等釀造的啤酒Tella,是更常見的飲酒選擇。Tella經常被儲存在熏制過的橄榄木或阿比西尼亞玫瑰木容器中,帶有一絲煙熏味,酒精含量一般在2-4%之間。至今,許多埃塞俄比亞人還是更青睐家庭手工釀制的啤酒,在東北部的提格雷地區,更是有數以萬計的傳統啤酒屋。

最後,回到最出名的埃塞俄比亞飲料——咖啡。

中部風格的jebena咖啡壺,以及小零食

在埃塞俄比亞,社交生活往往以咖啡為中心。有空的時候,人們常常聚集在一起,參加傳統的咖啡儀式。咖啡儀式包括喝咖啡、吃零食、聊天等活動,一般會持續兩三個小時。咖啡儀式的零食有爆米花、花生、Ambasha餅等,糖、鹽和niter kibbeh香油是喝咖啡時的常見配料。參加者一般要喝三輪咖啡,客人如果沒有喝滿三杯咖啡,就會視作不禮貌。

操辦咖啡儀式的女子

咖啡儀式一般由家族中的女性操辦,這被認為是她們的榮耀。女性之間通過烤制咖啡豆,在陶制的Jebena咖啡壺中煮咖啡的過程,建立起緊密的聯系。使用Jebena咖啡壺煮咖啡,是埃塞俄比亞咖啡儀式最顯著的特征,無論技術如何發展,這種傳統陶器始終在儀式中扮演着重要的角色。對于海外埃塞俄比亞人來說,參加咖啡儀式,既有助于聯絡感情,也有助于通過儀式中的傳統,建立起對祖國的認同。

美食穿越之旅:奧斯曼帝國的宮廷飲食

美食穿越之旅:拜占庭帝國的飲食傳統

美食穿越之旅:南太平洋島民的飲食傳統

美食穿越之旅:印加帝國的飲食傳統

美食穿越之旅:莫卧兒帝國的飲食傳統

美食穿越之旅:阿茲特克和瑪雅人的飲食傳統