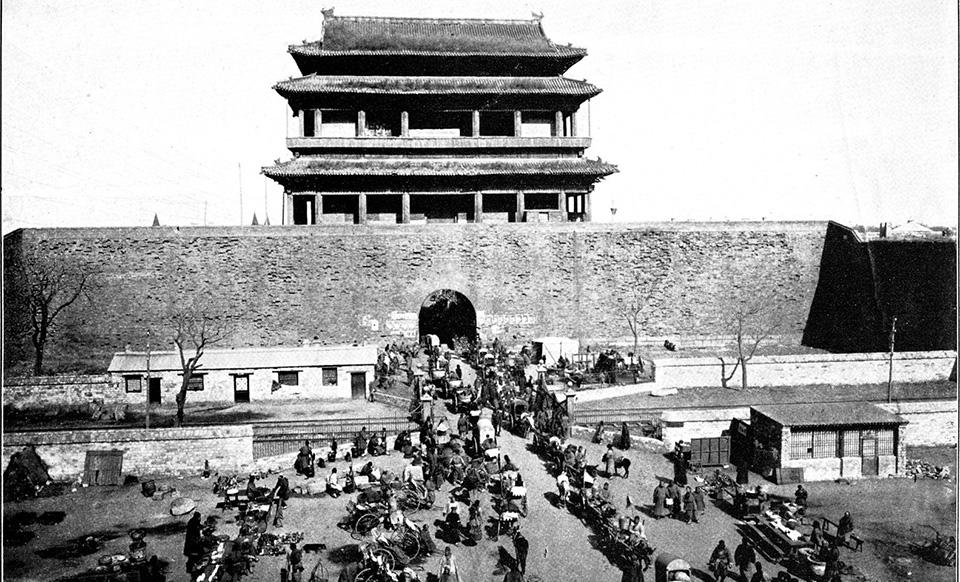

民國時期北京哈德門外街景。

國都通常是對一個國家中央政府所在地的稱呼,也是政治文化中心所在。溢美的表達為首善之區。曆史上的習慣稱呼是都城、國都。1927年4月 18日,國民政府奠都南京。中國曆史悠久,留下西安、洛陽、北京等多個王朝的故都,國民政府便将南京稱為首善之都。這樣,中國人的政治生活中就有了“首都”的稱呼。

首都選址問題,民國時期有過1912年、1927—1928年、1935年、1941—1943年、1946—1947年五次争論。在新發現的中央設計局專家秘密論證的密檔中,北京、南京、西安、武漢四個備選建都城市清晰浮現,建都選址内幕揭開。

辛亥革命之後,“建都議起,南北殊言”。針對孫中山等主張建都金陵(南京)的主張,章太炎在1912年初緻信南京參議會,列述金陵建都的五害。他明确主張建都北京,若遷都金陵,廣大的北方失去了文化和政治經濟中心的影響和統治力,政府“威力必不能及長城以外”,是一害。文化的影響力不及,“是将北民化為蒙古”,是二害。若袁氏被迫南遷,日俄會乘機侵及東北,中原失重,國體将土崩瓦解,是三害。政府南來,蒙古諸王相擁戴,使南北分裂,是四害。若政府和使館南遷,耗資極大,民窮财盡,是五害。是以,章太炎提出,“謀國是者,當規度利病,顧瞻全勢,慎以言之,而不可以意氣争也”。更不能“忘國家久安之計,而循朋友利祿之情” (馬勇編《章太炎書信集》第438-439頁)。從後來的實際情況看,遷都南京後,蒙古分裂、日軍侵占東北等問題,都被章太炎說中了。

畢業于南京高師的商務印書館地理教科書編輯張其昀,1927年5月在《東方雜志》發表的《中國國都之問題》,為學術界第一次給南京建都所作的論證。他認為北京官吏腐敗,積重難返,人文與物力都不及南京,加上風沙肆虐的環境,和缺乏海道的不利因素,不宜為首都。南京高山、深水、平原并有,有國際交通的便利,人文優勢巨大,最适宜建都。1928年,張其昀被聘為中央大學教授,随後20年間,他撰文十篇,堅持為南京建都鼓吹。

1928年間所發生的建都問題論争,起因于1928年6月吳稚晖在上海市黨部第七次“總理紀念周”的演講。他在演講中披露了國民黨南北軍事集團之間關于在南京、北京建都問題上的意見分歧。他說在1927年6月,國民革命軍中以蔣介石為首的北伐主力與以馮玉祥為首的東征主力在徐州會師時,馮玉祥首先向蔣介石、吳稚晖等人提出了國民政府應從南京遷都北京的意見。

由于1912年1月1日中華民國臨時政府曾在南京定都,到了1928年6月全國統一之時,南北軍事集團在建都選址問題上展開了争執。國民黨尤其是蔣介石軍事集團的勢力和利益在江浙,此時又依靠江浙财閥的經濟支援。是以這時候由國民黨元老吳稚晖站出來講話:“南京建為首都是總理理想的主張,總理還要将遺體葬在南京。……首都建在南京已無問題。”而北方輿論界在閻錫山、馮玉祥等軍事集團的支援下,則有堅持建都北京的主張。北京師範大學地理系白眉初(月恒)教授,在1928年7月《國聞周報》刊出《國都問題》。他以史為鑒,提出建都北京國運長久,建都南京國運短暫的曆史問題。于是,在1928年7—8月間,雙方以《大公報》系的《國聞周報》為陣地,開始了建都問題的争論。

白眉初的《國都問題》分四部分:曆史之觀察、地勢之評判、外侮之應付、現狀之宏隘。他首先列舉出中國五個古都的建都時間:長安887年、洛陽822年、北京857年、南京443年、開封163年,并得出相應的結論:“南京十代國都,其特點所在,非偏安,即年促。”其中吳53年、東晉103年、宋60年、齊23年、梁53年、陳31年、楊吳16年、南唐39年、明太祖和惠帝兩朝53年後遷都、太平天國12年。具體說來:“平均之,每代不過四十五年。”“除朱明以外,皆為偏安,而無一能成統一之局者。”

白眉初傾向于北京建都。他說:“今世強國之都城,皆萃于北緯四十度南北。”這八大都城所占緯度如下:華盛頓北緯38度32分、倫敦北緯51度25分、柏林北緯52度34分、巴黎北緯48度53分、羅馬北緯41度55分、莫斯科北緯55度50分、東京北緯35度46分、北京北緯40度。白眉初強調:“一種氣候之下,其民族之體力精神,随之變異。”北京居于國疆之上遊,“表雄視八方之氣概”。他說:“今環擁北京之民族,西則秦隴,南則燕趙,東北則滿蒙,東南則徐淮。此等民族,受氣候之影響,而北京據乎其中,誠具雄武之氣象也。”南京,“就其附近狹小之形勢言之也。苟合大江南北百裡内外觀之,則一平原四戰之區耳。非若北京之有大長城,大山脈,大沙漠。重重疊疊,千裡環抱之雄圖也”。

白眉初指出南京物産豐富,人民生計容易,行則乘舟而體質柔弱,不能與燕趙徐淮之尚武民族比較。在這種文化地理環境下,“南京十代建都,多偏安而年促者,一因北方地勢占勝,民族強健,或被迫而南遷,或欲北伐而不得勢。此其是以偏安也。二因恃長江以為天險,不修政治,甚且化于文弱,溺于荒淫,而不克自拔,而北方來侵,遂以亡國。前者為受地勢之害,後者為食文弱之賜”。最後,白眉初強調:“假令總理生至今日,亦當幡然改計,以建都北京為宜也。”

國民政府财政部公債司司長葉景莘支援白眉初的觀點,他說:“近來建都南京的主張似乎并不是從地理天時上立論,而多是從政治外交經濟各方面說話。”他對吳稚晖講話中所謂北京的建築是封建式的,不适合現代的要求提出質疑。他最後的結論是:“就全國的形勢與國家的大計說,首都應在北京,固無疑義;即就國民政府說,亦未嘗不可建都于北京。”

白眉初所說曆史上南京十代國都“非偏安,即年促”的結論,大大地刺痛了國民黨政府。這等于是在為一個政權敲警鐘或喪鐘,聽起來很不吉利。随之而來的是代表國民政府的官方言論,是具有權力話語霸權的人身攻擊和政治打壓。著名報人龔德柏的文章《駁白眉初君〈國都問題〉》,不講學理,多談政治需要,以政府代言人的身份,一劍封喉,不容讨論。龔德柏說:“白君對于近代國都之議毫無了解。故以十八世紀以前之國都論,而欲适用于現代,根本上已屬錯誤。”強調:“蓋南京建都已系既定之局勢,決不為書生一兩篇文字所左右也。”他針對白眉初所說的“列強之侵略”和“使館保衛界之糾葛”一事,诋毀白眉初,說白的兩段言論“與日人所希望者如出一轍”,“若為中國人(觀此白君為中國人否尚屬疑問)而竟能發此喪心病狂之怪論,不能不使吾人疑為外人作說客,為帝國主義者當走狗”。龔德柏最後的結論更是武斷,他說“白君大著,曲學推崇北京,不惜犧牲一切”,是“荒謬絕論之議論”,“圖欺世人”,“贻誤國家”。

由于這種代表政府權力的話語的出現,學者不再作“國都問題”的學術談論,南京也就自然成了國民政府的首都。

胡煥庸《戰後我國國都問題》。

1941年下半年,錢穆在緻張其昀的信中談到,他自己雖久抱國都必須遷北方的私見,但不敢輕易發議,特請教張其昀,孫中山是否主張首都必須設在南京?

張其昀認為建都南京是孫中山的建國方略。“古時南京建都,内以長江為控扼,外以淮甸為藩籬。今日之南京,以舟山群島為第一道防線,杭州灣為第二道防線。古時防禦之目标,為南下之鐵騎,今之目标則為東來之戰艦”。張其昀在這裡是讨好最高當局,為他們制造了一種虛幻的假象。

秦一統中國後,自漢朝始,中國的外患,一直來自北方。到了明代,才開始有來自海上的東南之患,如倭寇騷擾東南和荷蘭人入侵台灣。自鴉片入侵而引發的戰争始,東南海上門戶洞開。從軍事上看,如果沒有強大的海上自衛能力,首都不宜設在東南沿海。

中央大學曆史系主任賀昌群的《再論曆代建都與外患及國防之關系》(《思想與時代》第42期,1947年2月1日),針對張其昀的觀點,提出建都要以中華民國的利益為重,不要把孫中山遺願、中山陵與建都的關系并為一談。孫中山的建都南京計劃,如果條件不夠,任何人也不能以此為借口,造成一條金科玉律的憲法。中國沒有海軍,也就無海防實力和國防保障。中國的國防第一線至今仍是在大陸。日軍很快侵占南京的事實說明,海防及軍事的無力,也就無法保障首都的安全并發揮政治、經濟作用。建都長安的朝代是西北塞外民族強盛的時代。在北平建都,從地理上說,是依靠河北的重要地理位置,與東北、山東半島、渤海灣、北方邊事、大西北等多有關聯。同時,中國曆史上是北強南弱,戰争是北方征服南方,文化是南方征服北方。坐守北平可顧及東北、西北。而沒有強大海防即無防禦的南京,設為首都隻能是暫時的需要。賀昌群一針見血地挑明:“帝國主義在長江及沿海口岸的勢力,是以兵艦為後盾的經濟侵略,中國的國家财政不能不與帝國主義的經濟勢力相勾結,是以政府遷都南京,無甯說全因國家财政的關系,絕不能以國防為理由。”

事實上,南京有一種曆史的宿命,即短命之首都。僅中華民國臨時政府而言,孫中山在這裡不足兩月即讓位給袁世凱,大總統沒有了,首都完了。蔣介石及國民政府在南京十年,因日寇要屠城,棄首都跑到重慶。抗戰勝利後在南京三年多,蔣介石還戴上行憲總統的帽子,很快又被趕到台灣。

錢穆研究秦漢史,也是秦漢文化精神的推崇者。他主張戰後新首都建在西北長安,并以北平為陪都。在《戰後新首都問題》(《思想與時代》第17期,1942年12月1日)一文中,錢穆明确提出:長安北平一線,略相對黃河平原之地帶,即代表前期中國漢唐精神的地帶,應使長安為新中國首都。“全國青年受國家政治教育宗教哲學各部門精神方面的訓練培養者,以集中此地帶為相宜。壯闊的地形,嚴肅的天象,深沉古老的曆史文化之真迹,全在此地帶上。這一地帶表示着中國民族之堅毅強韌笃厚偉大。大政治家、大教育家、大思想家、大宗教師、大軍人,全應在此地帶受洗禮。自此以北,益高益冷益曠益大的邊疆區,應成為新中國之兵庫。萬裡長城即其最好的象征。新中國人應在此帶建設活的萬裡長城。”

錢穆反對首都偏建在東南江海丘陵小局面之下。說偏建在東南會使中國文化,特别是現代中國的中央地帶和亞洲大陸沖蕩鬥争的大局面閉幕。東南江海丘陵小局面之下的人物,無駕馭大局的能力,也無力回旋北方的大勢。

賀昌群主要的考慮是防禦侵略,即國防。錢穆具有強烈的儒學複興理想,他把首都看成是“播撒精神種籽的一塊良田”。張其昀因有政治教條和對現政權的依附,主要的考慮在于行政的友善。

國防最高委員會中央設計局在1941-1943年間,從實際可操作層面,為戰後首都選址、還都或遷都時間步驟等,進行了具體秘密設計。一份1943年6、7月的《中央設計局拟定戰後複員計劃綱要》機密檔案顯示,有來自學界、政界、軍方的多份意見和總結報告,并用統一的紙張書寫後呈報。其中氣象學專家、浙江大學校長竺可桢的《關于戰後國都及陪都問題之意見》一文,列舉出北平、南京、西安、武漢四地選址優劣,指明以天時言,北平最為相宜;以國防地理論,則西安應為首選;以人口物産立論,則南京、武漢有勝于北平與西安。從曆史與現實國際大環境看,主張戰後首都必須以北平為首都,重慶、西安為陪都。竺可桢的意見基本上是發揮了以往章太炎、白眉初、葉景莘、賀昌群的觀點,做出以北平為首都的結論。

軍事委員會中将進階參議、國防最高委員會中央設計局委員丁錦的《建都地點之商榷及實施之步驟》,主張戰後首都設在西安,并列舉出建都地點所必備之八項條件,他同時也提出了分批北遷,三批完成的具體步驟。

人口地理學家胡煥庸,1935年6月,在《地理學報》二卷二期發表《中國人口之分布》,提出了“瑷珲—騰沖”這一大緻為傾斜45度的直線——線東南36%的國土,居住着96%的人口,自古以農耕為經濟生活方式;線西北自古為遊牧民族的天下。戰時他參與中央設計局拟定戰後複員計劃綱要工作,在《戰後我國國都問題》的意見書中,他明确主張首都設在武漢,理由是武漢為地域、交通、人文與财富中心;同時增設陪都三個,即蘭州定為西京,沈陽定為東京,廣州定為南京。

包凱是軍事委員會軍令部戰訊釋出組少将組長兼中央設計局委員,在《提請另建新都議》一文中,他主張建新都武漢。

相對于以往二十多年關于在哪裡建都的讨論,中央設計局的這個複員計劃綱要更為具體,武漢是過去北京、南京、西安三個選項之外,新出現的城市。

中央大學政治系主任、國際公法專家黃正銘在《建都刍議》的意見書中,以國防、交通、糧食、人口、氣候、民俗六大條件為選址标準,主張以北平為首都。同時提出,先在抗戰勝利後還都南京一年,然後再行奠都北平。

法學家錢乃信在送出的《主張戰後仍以南京為首都意見》中,以務實的理由稱,南京已經具備為首都的有利條件,在南京之外建立首都,國力所不許;抗戰以來規複南京之冀念,意見成為一種政治力量。抗戰勝利,正應回都南京,以維持利用此種力量。

中央設計局委員、“戰後複員計劃綱要”中“首都”設定項目召集者許孝炎在此項目的總結報告中,将南京、北京、武漢、西安四個備選方案加以總結說明,肯定它們各自所擁有的優勢,也提醒西安、南京、北京曆史上作為首都的得失,特别是現實政治地位,呈報給最高當局。他認同胡煥庸的主張:武漢。

結果,是錢乃信的意見務實,政治正确,且符合國民黨人一貫堅守“總理遺願”的教條,還都、奠都南京成為事實。

“非偏安,即年促”的王朝悲劇命運再次應驗。1949年,曆史大轉折時,主張定都南京的吳稚晖、張其昀、龔德柏、錢乃信、黃正銘(主張先還都南京),主張定都西安的錢穆,主張定都武漢的許孝炎都随南京國民政府潰敗,離開了大陸;共和國新政府1949年9月下旬政治協商會議決議北京建都,奠定建國基業。主張定都北京的葉景莘、賀昌群、竺可桢到新政府首都北京就職。

隻顧眼前政治正确的做法,往往是悲劇宿命的症結所在,這也是曆史的通鑒!

沈衛威 南京大學中文系教授