#嵇康##曆史##晉朝#竹林七賢的領袖嵇康身為皇室宗親,為大魏而死于司馬的屠刀之下,兒子嵇紹卻成了大晉忠臣,為保司馬家的皇帝而死,故曆代有文人對于嵇紹有撻伐之詞。

個人認為,嵇康父子的死說明,忠臣之是以難得,在于他執着地忠于那個時代,甚至不管皇帝是誰,是賢是愚。

先說嵇康的死,既有外因也有内因,更有小人作祟。

其外因,是他一怒之下,為好友呂安打抱不平。

呂安也是一位恃才傲物,蔑視禮法的狂士,但不在竹林七賢的名單裡,名氣不大,但名士風度不差,故嵇康也與他成為莫逆之交。有一個典故叫“相思命駕”,說明二人交情不同尋常,雖然居于天南地北,但“每一相思”,即“千裡命駕”,不管有多遠,都要風塵仆仆前去探望。

呂安隻是蔑視禮法,更有甚者,是他視禮法為糞土的禽獸哥哥。景元四年(263年,一作景元三年),這位異母兄貪戀呂安的妻子徐氏貌美,竟然用酒将其灌醉,迷奸得逞。

事發,徐氏羞愧難當,自缢而亡。呂安打算告發呂巽,征詢嵇康的意見,一向放達不羁的嵇康卻勸他家醜不可外揚。

呂巽曾經當過司馬昭的長史,這家夥陰毒,惡人先下手,誣告呂安毆打母親是為不孝,想把他流放到邊遠之地。司馬昭偏聽偏信,竟然将呂安收捕入獄。

嵇康為此拍案而起,不僅給無恥之極的呂巽寫了一封絕交書,還挺身而出,親自為呂安作證辯誣。

就在此時,嵇康曾經得罪的陰險小人鐘會出現在司馬昭的面前。

巧舌如簧,鐘會幾句話說得司馬昭動了殺機:先說嵇康是“卧龍”,一旦為人所用,必将成為心腹之患,這是要辦“大事”的司馬昭最忌諱的點。再誣陷嵇康曾想幫毌丘儉謀反,這當然也是司馬昭最敏感的點。接着鐘會又拉大旗扯虎皮,舉了姜太公殺華士和孔聖人殺少正卯的故事,說嵇康和呂安言論狂妄,诽謗社會道德和國家政策,這種歪風邪氣絕不能放任,必須鏟除以正風俗。司馬昭果然中招,于是将嵇康和呂安下獄,很快就送上了刑場。

再說内因。

嵇康早年迎娶魏武帝曹操曾孫女長樂亭主為妻,拜官郎中,授中散大夫。看着是個大夫,其實職位并不高,在魏晉時都是七品, 秩六百石,也是個閑散的官職,大概相當于顧問,“無常事”,這是後世人稱他“嵇中散”的由來。

後來,司馬氏專權,嵇康畢竟是曹系皇親國戚,為了表明非暴力不合作的立場,幹脆隐居,拒絕出仕。

如果就那麼默默地隐居起來,也許還能頤養天年,但是嵇康卻不是能沉得住氣的人。

竹林七賢之一的好友山濤(字巨源)意識到了嵇康的危險,身為文壇領袖,嵇康的影響力自然非同凡響,他看不上司馬家,無疑在司馬昭的心裡紮了一根深深的刺。

山濤借着升職的機會,想舉薦嵇康替代自己原來尚書郎的位置,這個官職達不到副部,也算是尚書的助理,至少比嵇康原來的那個七品官高不少。

想不到嵇康不給面子,洋洋灑灑寫了一封一千八百字的《與山巨源絕交書》,又是綿裡藏針,又是指桑罵槐,不僅把山濤罵得狗血噴頭,對他身後的司馬家也說得很不堪,幾乎就是一篇決裂宣言。

這封文采斐然的信迅速在都城傳播,可以想見當司馬昭看到時,那根刺怎樣刺得他坐卧不安,怒火中燒。

是以,當呂安事件發生,有機會緻嵇康于死地,縱然沒有小人鐘會的讒言,司馬昭也早有拔掉這根刺的決心了。

于是,嵇康必死。

盡管有太學生三千人請願,願意以嵇康為師,都城為之震動,但司馬昭殺心正熾,怎麼可能收手?

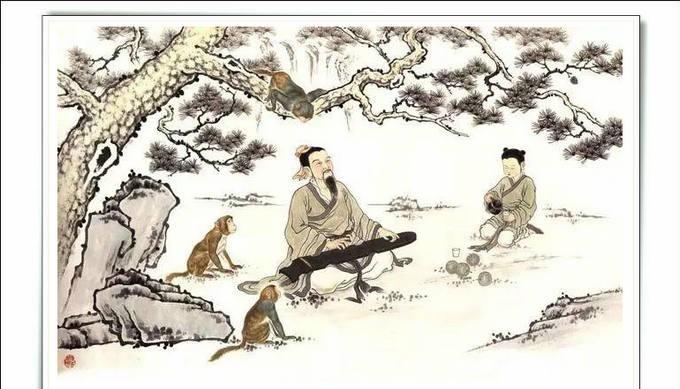

嵇康自己也抱定了必死決心,慨然彈奏一曲《廣陵散》(又名《太平引》)長歎一聲:“《太平引》于今絕也!”乃引頸就戮。

嵇康甯死不屈,既全了竹林賢士的名,也全了曹魏忠臣的節。

“海内之士,莫不痛之。”《晉書》如此記載,還說“帝尋悟而恨焉”,司馬昭後悔了嗎?如果因為殺嵇康而寒了文士的心,阻塞了進賢之道,他是應該反思一下。

不知道嵇康有沒有反思過,當年曹操“挾天子以令諸侯”“尺土一民,皆非漢有”的強勢,與今日“司馬昭之心,路人皆知”的霸道,有何差別?世道如棋,并無新意,隻是換個棋手而已,萬千黎民包括自己還是棋子。或許他全明白,可無法說服自己改變立場。

嵇康死在了司馬氏的刀下,但他的兒子嵇紹長大成人,卻成了晉室的孤忠。

在赴死之前,嵇康把一雙兒女托付給了山濤,為什麼給了絕交的山濤?前有專文陳述,這裡不再啰唆。

山濤人品貴重,根本不計前嫌,不僅把嵇紹撫養成才,還推薦他入朝為官。當然另一人也功不可沒,就是王戎,雖然是個官油子,但他對于嵇康的崇敬不變,對于嵇紹的幫助也不少。

父親遇害那年,嵇紹隻有十歲,孩子隻能退回鄉下。

嵇紹恭養母親孝順、慎重。

十八年後,山濤掌管朝廷選舉事宜,于是向晉武帝司馬炎奏請說:“《康诰》上說‘父子罪不相及。’嵇紹的賢能可以和郤缺相比,人才難得,請讓他出任秘書郎。”晉武帝倒很大度,也不管當年父親有對嵇康後人不得出仕的規定,對山濤說:“果如此,可勝任秘書丞,何況秘書郎。”于是下诏征召嵇紹入朝為秘書丞。

秘書郎管的是藝文圖籍,共設定四員。晉武帝時期把秘書并入中書省成立了一個秘書局,主官是中書秘書丞,六品。

這樣,嵇紹從一個鄉下小子一躍而成為六品官員,因為才能卓著,官越當越大,一路升上去,曆任汝陰太守、豫章内史、徐州刺史、給事黃門侍郎、散騎常侍、國子博士。

嵇康曾經當過七品的中散大夫,是個閑職,但兒子的這個“散騎常侍”可比他職位高多了,三品,位比侍中,秩比二千石,正式進入高官的行列。“國子博士”是國子學的老師,僅設一員,地位尊崇。此時的嵇紹也已經有了爵位,被封為“弋陽子”。

長話短說,八王之亂時,嵇紹已經擔任侍中要職,不僅負責顧問應對,管理門下衆事,還負責出行護駕。

當時河間王司馬颙、成都王司馬穎起兵,晉惠帝被挾持流亡,朝廷軍隊在蕩陰戰敗,形勢危急,皇帝的臉上都中了三箭,于是百官及侍衛人員作鳥獸散,隻有嵇紹挺身而出,侍衛在天子之側。

據《資治通鑒》記載:司馬穎的軍士擒住了嵇紹,把他按在馬車前的直木上。晉惠帝忙說:“嵇紹是忠臣,不要殺!”軍士回答:“奉皇太弟(司馬穎)之命,隻是不傷害陛下!”于是屠刀高舉,嵇紹血飛數尺,濺到惠帝的衣服上。戰亂平息,侍從要浣洗禦衣,沒人能想到,這位被大家一直認為愚癡的肉糜帝說:“這是嵇侍中的血,不要洗。”

忠誠所至,金石亦為開?

這是發生在304年的事,距離嵇康的死已經整整40年。嵇紹仁義正直,門生及老部下為他住墓守喪,滿三年者有三十多人。

有子如此,嵇康當含笑九泉了吧?

曆來有人在質疑嵇紹的忠是否與孝沖突,父親死于司馬刀下,他何以要為晉室盡忠而死?

看看嵇康留下的《家誡》,就知道嵇紹正是秉承了父親的思想。在這篇文章中,嵇康展現的是内心最柔軟的部分,一個諄諄教導自己後人的父親,甚至都有些絮叨了,但其中有一句:“若臨朝讓官,臨義讓生,若孔文舉求代兄死,此忠臣烈士之節。”——比如遇到朝廷招募時讓出官位,面臨大義時甯願犧牲生命,像孔文舉請求代兄長去死一樣,這是忠臣烈士才有的節操。

不管處于什麼時代,都不當貪生怕死之輩,舍生取義,才是忠臣烈士的本色。

兒子生于魏末,長在晉代,則為晉朝盡忠,他并沒有要求孩子以父志為志。

人生就是不斷的選擇,這是我們平凡人的邏輯。

忠臣之是以悲壯,在于他無可選擇。

參考文獻:《晉書》《魏氏春秋》《資治通鑒》《世說新語》《兩晉南北朝史》