明代中后期,苏州经济、文化空前发达,工艺门类齐全,制作水平高超,雕刻工艺尤为突出,遂有“良材虽集京师,工巧则推苏郡”之说。此时的雕刻工匠基本摆脱了人身依附关系,创作积极,而且吴地文风炽盛,文人的参与推动了雕刻工艺的发展。

竹刻艺术在嘉定兴起,名家辈出,名扬海内;玉器雕刻和牙角雕刻发展迅速,玉雕名匠陆子刚和治犀名家鲍天成被誉为上下百年无敌手;继承顾家祖传技艺的顾二娘砚雕工艺,也堪称吴中绝技。

据文献记载,苏州雕刻工匠至迟在康熙时期已进入宫廷应差。雍正时期,宫廷造办处汇集了苏州竹木牙角匠、玉匠、砚匠等多种雕刻匠人,他们在自身所擅长的领域担当起主要的设计和制作任务,占据着主要甚至是垄断地位。

乾隆时期,随着宫廷活计的大量增加,进入宫廷造办处的苏州雕刻工匠数量达到空前,其门类也发生了变化。较为明显的是,竹木牙角匠因不合乾隆帝的喜好而逐渐被广东工匠所取代,而玉匠则大量增加,人数渐臻顶峰。

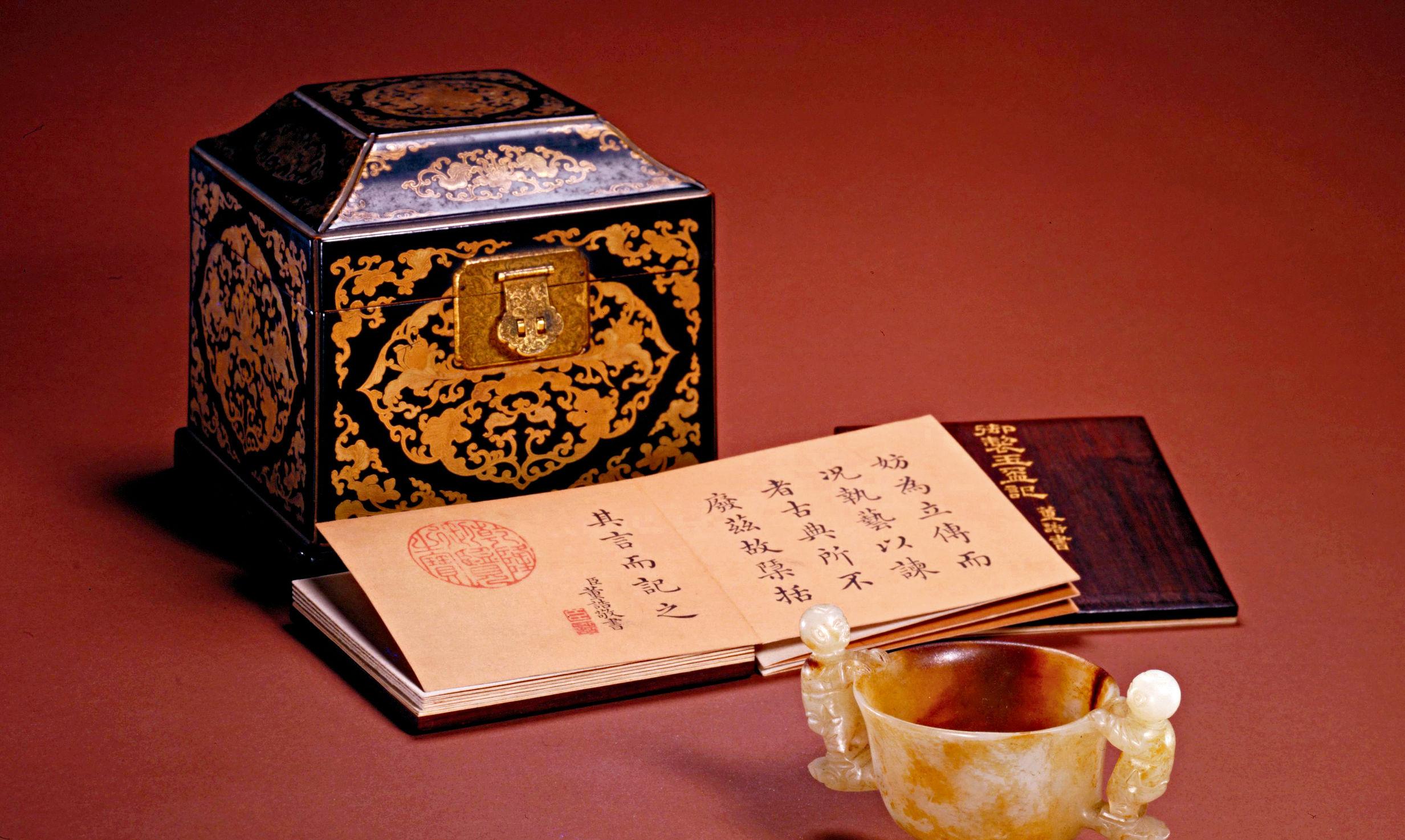

清早期 白玉双婴耳杯

白玉质,玉质温润细腻。杯子两侧以童子为耳,童子身穿米字纹小花袄,面带微笑,双手攀于玉杯口沿,踩于祥云之上。

玉杯整体染色做旧,颇具古风,又因工艺精湛,使乾隆皇帝莫辨真假,以为汉代之物,叫来造办处的苏州籍玉工姚宗仁加以询问(在玉器方面,姚宗仁鉴定、设计、雕刻皆能,是乾隆早期宫廷玉器最重要的设计者,乾隆常指名由他设计玉器)。宗仁笑答:此乃其祖父所做的伪古之器,用了一种家传的琥珀染色做旧秘法,当成于康熙之时。乾隆听后大为称奇,写下《玉杯记》一文,制成册页,与玉杯及所配的檀香木座、黑漆描金漆盒一起传于后世。

清康熙 顾二娘款端石洞天一品砚

砚面右边刻“莘田真赏”、“十砚轩图书”二印,左边黄任题:“非君美无度,孰为劳寸心。康熙己亥(康熙五十八年,1719 年)六月,任。”下镌“黄”、“任”印。砚背余甸、林吉铭文,砚侧“吴门顾二娘造”。附卢葵生制漆盒。

清乾隆 玉莨苕叶纹烛台

烛台上面的挺部为青玉,下面的瓜棱柱形座及盘为白玉,下承六足,盘底中心镌刻“大清乾隆年制”隶书款。瓜棱柱形座上刻乾隆四十年(1775 年)御制诗《咏和阗玉灯檠》,末署“乾隆乙未孟春月上澣御题”及“比德”印。

此器上部从造型和莨苕叶纹来看具明显的痕都斯坦玉雕风格,而下部的椭圆式菊瓣盘则是清代宫廷的风格。根据相关档案记载,此器的灯挺部分应为18世纪早期的痕都斯坦玉器,灯盘部分则为苏州制作。

清乾隆 青玉交龙钮“御书房宝”印

此印为宫殿印,阳文篆书。乾隆时期大修土木建筑宫殿,令人把许多殿名都镌刻成印章,并亲自撰写宫殿记文,论述该殿建造、命名缘起。御书房位于紫禁城景阳宫后殿,悬有学诗堂额。

清乾隆 白玉双仙人耳杯

足内阴刻“大清乾隆仿古”隶书款,杯身浮雕群仙祝寿图,是仿清宫旧藏宋代白玉礼乐图杯所制。宋代曾一度流行双立人耳杯,故宫博物院藏有两件清代仿宋礼乐图杯,一为白玉,一为碧玉。

清乾隆 青玉栖霞全图山子

正面一步道自山顶贯通至山脚,山路崎岖,水道蜿蜒。山间古树横斜,怪石嶙峋,山坳中还掩映有楼阁数间。南朝名刹栖霞寺位于山脚下。背面悬崖陡峭,几株老树倒挂岩隙,林间疏影深处小桥横跨,一派幽静秀致的山背景色。

乾隆皇帝先后六下江南,五次在被其誉为“第一金陵明秀山”的栖霞山畔驻跸,还留下了不少诗文墨宝。当时,一些宫廷画家绘制了不少描绘栖霞山的丹青,此件玉山子的灵感当是取自纸本设色画轴《栖霞全图》。

清乾隆 剔红嵌碧玉交螭宝盒

清乾隆 剔红嵌碧玉交螭宝盒细节图

此器为雕漆与镶嵌两种工艺相结合精制而成,圆形,三层,有座,盖面微微隆起,每层口沿均嵌铜镀金回纹扣。通体雕红漆卷云纹,盖面嵌碧玉螭龙4条,螭相互缠绕,首尾相衔。壁每层等距嵌碧玉螭龙6条,上下螭龙共28条。盒底阴刻戗金“大清乾隆年制”横行楷书款,其上刻“交螭宝盒”器名款。座外底阴刻戗金“大清乾隆年制”三竖行楷书款。一器之上做有三个款识,目前来看仅此一例。

清乾隆 剔红山水人物图磬式套盒

清乾隆 剔红山水人物图磬式套盒细节图

天盖地式,仿玉磬形状,几式座,如意式腿。盒盖面图案以连绵的群山和浩瀚的海水为背景,雕八位仙人渡海前来祝寿,空中还有二位仙人驾鹤盘旋,水中升腾一股祥瑞之气,一硕大蝙蝠展开翅膀,在最上端笼罩着整个画面。器壁采用通景画的方式并雕祝寿、献礼等吉祥图案。盒内置随形子盒四个,严丝合缝,以描油勾莲纹为饰,十分精致。

清 封锡禄款竹根布袋和尚

布袋和尚盘膝曲腿,席地而坐,笑意满面,神态十分生动。两小童嬉戏身旁,一伏布袋上,一向腹部攀爬。布袋和尚右手握一大珠,左手抚童背。其背后左下侧阴刻行书“封锡禄制”四字款。此作刻工精妙,尤其是布袋和尚眉眼攒聚,似奇痒难耐状。

封锡禄为清代康熙时的竹刻名家,封氏一门皆能刻竹。由于声闻于朝,康熙四十二年(1703年),锡禄和其弟锡璋入京供职于养心殿造办处。

清乾隆 剔彩八仙庆寿纹如意

通体髹红漆为主,辅以黄漆、绿漆为地衬托。柄首正面剔刻中国传统神话人物八仙之一的铁拐李,柄身从上至下分别剔刻八吉祥纹饰,中段有开光,其内剔刻如意插入瓶中,取意“平安如意”。背部整体剔刻六方花瓣锦纹地,尾部坠黄丝穗。此如意为九柄一套的“八仙庆寿如意”中的一柄,是乾隆帝下旨命苏州工匠制作完成的。

由于苏州承接活计量大,造办处档案特设立“苏州”专项。这些活计一般先由乾隆皇帝下旨,命造办处画样或做样,呈览准许后,再发往苏州,由苏州织造内匠人或外雇匠人依样制作,然后呈进宫廷。这种活计必须严格按皇帝的旨意制作,要求符合宫廷的“内廷恭造式样”。据宫廷档案记载,苏州于此间承接了多数的玉器雕刻、大多数的雕漆制作和大多数的澄泥砚制作任务,也有少量的竹木牙角活计。 明清宫廷藏苏作精品展现了明清宫廷清新绚丽的苏州风。 虽然昔日的匠人早已消逝,但他们的执着与智慧却镌刻在了苏作之中,代代相传,为世人赞赏。

欲知晓更多请前往app store或应用宝搜索“中国收藏”并下载《中国收藏》杂志app。