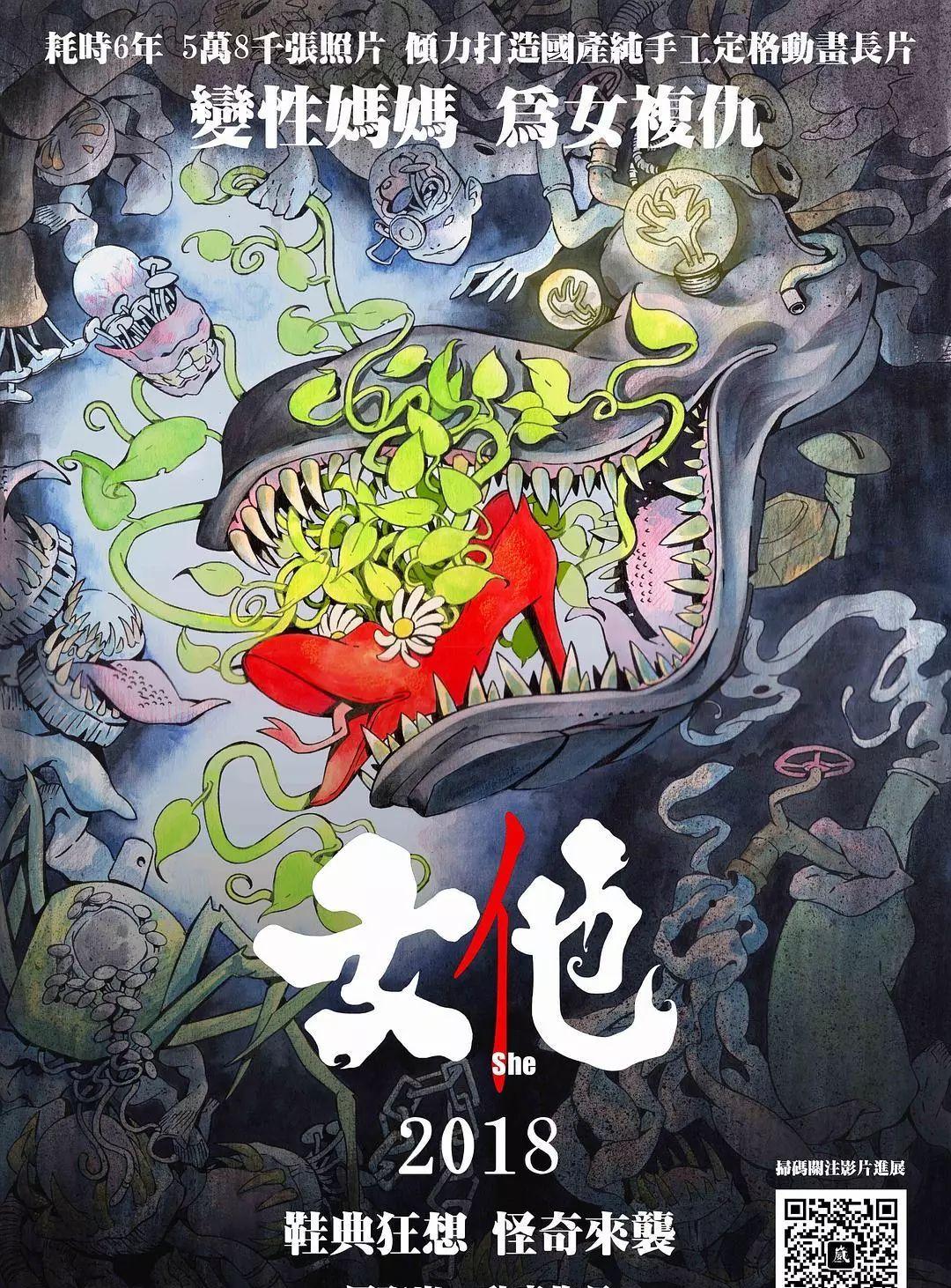

《女他》,年轻导演周圣神话崴用了六年时间打磨而成的定格动画电影。2018年入围第21届上海国际电影节金爵奖最佳动画片奖。

作为一部“物动画”,影片为我们提供了多角度、多层次解读的可能。有人看到了革命,有人看到了人的异化,还有人看到了亲子关系。而我则想从女性主义的角度来谈一谈这部电影。

通常认为,女性主义源于法国大革命。1871年,法国大革命的妇女领袖奥兰普·德古热发表了《女权与女公民权宣言》。这一文献被普遍认为是女性主义的开山之作。

可是,如果我们把眼光拓展到人类文明史的早期,便会发现女性主义思想并不是什么新鲜事物,它古已有之,与我们的早期神话共生。

无论是东西方神话,都有很多女神形象。

以中国为例,最著名的女神莫过于女娲、西王母。女娲造人、补天。西王母掌不死之药,也常被奉为婚姻、生育、保护妇女的女神。

再以古希腊神话为例,第一代神灵中最著名的莫过于万物之母的大地母神盖亚。而最为人所熟知的奥林匹斯十二主神中,半数是女神。她们分别是赫拉(天后、婚姻和生育女神)、赫斯提亚(炉灶和家庭女神)、德墨忒尔(农业和丰收女神)、雅典娜(战争和智慧女神)、阿尔忒弥斯(狩猎女神)、阿佛洛狄忒(爱情和美丽女神)。

不难看到,无论东西方,女神常与自然、生命、繁衍有关。约瑟夫·坎贝尔说“女人代表生命,不经由女人,男人无法获得生命”,这样的认知在人类文明的早期,便早已植入了人类的心灵。

虽然在人类文明从母系社会进入父权社会后,女性的社会地位渐趋沉沦,但这一认知并未被遗忘。

亚伯拉罕诸教虽然压制甚至贬低女性,但对圣母的崇拜依然可以被看作是早期女神崇拜的延续。即便是在宗教氛围最浓厚的中世纪法国,大大小小以圣母院为名的教堂依旧遍布各地。

而在中国,女神崇拜的延续则更有戏剧性。原本男性形象的观世音菩萨,在漫长的传播历史中,因应人们对女神的需求,逐渐变成了我们现在看到的女性形象的观音菩萨。

以《女他》而言,影片的主人公,那个伪装成男鞋并最终推翻男鞋权力社会的女鞋,鲜明地体现了人类自上古以来对女性的一贯认知。

鲜红的颜色、碧绿的藤蔓与白色的花朵,无不是旺盛生命力的象征。

而影片中女鞋对男鞋压迫的反抗与颠覆,也暗合19世纪以来女性主义的发展史。

现代女性主义思潮,到目前为止已经历两个阶段。

在最初阶段,女性主义者争取的是与男性完全一样的权利。其最主要的诉求,是男女相同工作的权利。这一阶段的女性主义认为女性和男性在各个方面没有区别,因而要求女性承担起与男性相同种类、相同强度的工作。简单来说,就是把女人当男人用。

但在女性争取这一权利的同时,随着人类武器的进步,战争规模与惨烈程度越来越大,一些女性主义者开始与和平主义合流。她们认为女性的侵略性比男性弱,只有推翻男权统治,让女性占据比男性更大的权利、更高的地位,才有可能实现世界和平。女性主义由此进入第二个阶段,即女性优于男性时期。

从影片中,女鞋伪装成男鞋进入工厂工作,而后推翻男鞋社会的经历,在我眼中正合女性主义第一、第二阶段的发展历程。

可是,我们在影片中也看到,女鞋在颠覆男鞋社会后,世界并未变得更美好。正相反,在主人公死后,她的孩子——另一只新的红色女鞋——创造出了一个表面自然清新、实则压迫更甚的新的阶级社会。

这样的结局,似乎与当代女性主义运动走向极端后产生的“田园女权”如出一辙。过度争夺权利,最终只会走向美好初衷的反面。

那么,当代女性主义的出路在哪里?

我想,导演已经通过影片的标题将答案告诉了我们。

柏拉图在他的《会饮篇》中写了这样一个故事:最早,男人和女人本是一体。这样的人具有强大的力量,让宙斯忧惧。于是,宙斯便将一体的人劈成两半,分为男人和女人。男人和女人必须终其一生寻找到自己的另一半,才能成为完整的生命。

影片标题《女他》,不正是男女的合体吗?

只有男性和女性都正确认识自身的优势和弱势,彼此协同合作,合为一体,才能获得真正的男女平等。这正是当代女性主义的最新发展思潮。