“德智体美劳”,是衡量一个人综合素质的基本准则,也是社会教育的趋向目标。在奥运赛场、在抗洪一线、在防疫岗上……青年们正用实际行动做出诠释。“青年之于社会,犹新鲜活泼细胞之在身”。他们少年初成、意气风发,他们直面困难,无所畏惧,正勾画出一幅中国新青年图卷,如网友所说,“我看到了中国的未来和希望,果然,一个国家最好看的风景,就是这个国家的年轻人!”

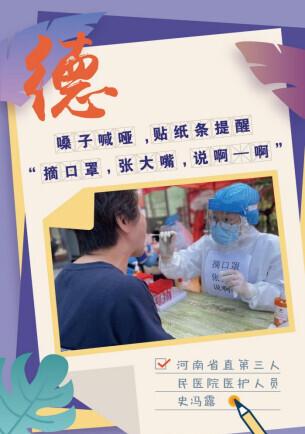

#德#

嗓子喊哑,贴纸条提醒:“摘口罩,张大嘴,说啊——啊”

8月,在河南郑州郑东新区一处核酸检测点,00后医护人员史冯露衣服前面贴了一张纸,纸上写着“摘口罩,张大嘴,说啊——啊”。连续工作数个小时、嗓子喊哑的史冯露,想出一招儿,将提醒打印出来,贴在衣服上。

此时当地天气温高达37摄氏度,史冯露和同事们顾不上暑热,全神贯注地工作。防护服,她和同事们一穿就是六七个小时。史冯露从中午1点一直工作到晚上10点,实在支撑不下去了,才脱下防护服去吃饭。得知女儿在核酸检测现场,老家的父母很不放心,多次给她留言询问情况。她回复说:“我没事,干这一行就要担起这个责任!”结束第二轮全员核酸检测后,史冯露又整装待发,准备出征第三次核酸检测。

#智#

“漂亮的衣服会变旧,喜欢的玩具会过时,只有知识是自己的,谁也拿不走”

曾随“蛟龙”潜海,又乘“雪龙”破冰,作为第一位兼具大洋深潜和极地科考两项经历的中国女科学家,她以自己的知识、胆略和自信,向世人证明,敢上九天揽月,可下五洋捉鳖,这不只是诗词里的壮志豪情,更是中国青年用智慧与胆识不断创造的传奇。

“海底特别美,到350米的时候,突然眼前一亮,第一个发光生物出现了,真是像星星,像流星,很快从眼前划过。也有的像萤火虫一样在窗前萦绕而过,有时候看见一大团在眼前飘过去,雪树银花般晶莹,也有的本来聚集在一起,也许受了我们的打扰一下子散开去,灿若烟花。”唐立梅这样描述她眼中的大洋深处。

在执行深潜任务的前三个月,团队就接受了专业的培训,做好知识性及心理上的准备。培训不易,但是唐立梅乐在其中。“每个人都需要找到自己的兴趣所在,任何专业到了科研级别都是比较艰难和枯燥的,当你深陷其中,你多日的冥思苦想突然有了灵感,解决了问题之后,那种成就感,是很美妙的。”唐立梅说。

“科研大多是探索未知世界,那种新奇感也是十分诱人的。随着时间的流逝,一切都会过去,漂亮的衣服会变旧,喜欢的玩具会过时,只有知识是自己的,谁也拿不走。知识可以让自己修炼内力,让自己的小宇宙变得更加强大,让自己更自信。”

#体#

天赋+努力,谁不是百炼成钢!

14岁的全红婵在东京奥运会10米跳台上的一跃,惊艳了世界,三轮都获得了满分,成功夺得了金牌!……“全红婵会水花消失术”“我下饺子的水花都比她大”……全红婵堪称完美的表现赢得了网友们的花式点赞。

“小姑娘很自律,一天称3次体重。偶尔涨了一两斤,会自觉加大训练量减下去。”教练何威仪说:“她非常能吃苦,对待训练的态度在同年龄同一批的运动员里面是最投入的。”所谓“水花消失术”的魔法,是每日陆上跳200-300个,水上跳120个难度大、要求高的转体动作,这些是她一个个学习、掌握、消化的基础动作累加起来的。“奥运会也就是跳五个动作,把自己的动作跳好就行了”这句看似“凡尔赛”的发言,也恰恰体现出从“零基础”到“教科书”,全红婵付出的是常人难以想象的努力。

#美#

“世界上有两种人,一种是喜欢京剧的,一种是还不知道自己喜欢京剧的”

“世界上有两种人,一种是喜欢京剧的,一种是还不知道自己喜欢京剧的。”京剧演员王珮瑜,已成为抖音、微博上粉丝过百万的“网红”。她认为,让年轻人发现京剧之美,是摆在当代京剧人面前的一大课题,每个京剧人都有义务去完成它,这种探索无关成败,只要尝试就是成功。

2017年对王珮瑜来说是具有里程碑意义的一年。《奇葩大会》里教京剧,《朗读者》里念《赤壁怀古》,《跨界歌王》里当评委,《喝彩中华》里当观察员……一个个爆款综艺,让越来越多在生活中没有接触过京剧的人认识她,成了“还不知道自己喜欢京剧的人”,沿着她这句好玩的话,和这个好玩的人一起慢慢走近京剧,让年轻人知道原来京剧还可以这样“玩儿”。

王珮瑜并不担心人们说自己“不务正业”,“我已经能够很好地协调和安排专业之外的工作,而且参加综艺对我而言是传播推广京剧的手段,而不是为了成名,只要能更好地推广京剧我就会去做。”现在,她演出或参加活动时,不仅有老戏迷懂行的叫好声,还能看到一些年轻人手里拿着唱词和她一起大合唱《捉放曹》。

#劳#

“出点汗受点苦受点累,比打游戏强”

“我前几天在电视中看到新乡那里遭遇水灾了。听爷爷说,村里给他们献爱心捐赠了30吨面粉,现在要叫几个人装车运往那里,就赶过去了。俺没钱,但俺有力气!50斤一袋的面粉俺搬起来就走。” 8月,许昌市建安区郅庄村捐助30吨面粉援助新乡,村里13岁的少年马东浩跟着大人们一起过来帮忙,同行的还有15岁的马玉博和16岁的马锦波。

搬运过程中,大伙儿多次劝马东浩“你如果累了,搬不动了,就马上停,别累着了。”“我不累!”马东浩和大人一样忙个不停,1.63米左右的他,扛着几十斤重的面粉,一次又一次往返于物资点和货车前。1200袋,用了近30分钟的时间,被全部装到了大货车上,此时马东浩满脸通红,汗流浃背,身上的运动服早已全部湿透。但他和另外2名小伙伴一声“累”、一句“苦”都没喊。

“我看到奋战在抗洪一线的人们那么辛苦,我也想尽一份绵薄之力。我感觉出点汗受点苦受点累,比打游戏强。”他说,在电视里,他看到解放军在灾区冲锋在一线救人的镜头,很感动,很提劲,也很崇拜,“长大了,我也想当兵,在大家需要帮助的时候,我也能冲到前面出把力!”

心中有梦想,脚下有力量,用热爱、奋斗致敬青春,这大概就是中国青年最好的样子!

文案:牟昊琨 黄华栋(实习) 薛茹心(实习) 余俊如(实习) 朱婧(实习)刘子歌(实习)

策划:杨月

设计:郭天孜(实习) 朱婧(实习) 廖欣宇(实习)

资料来源:中国青年报、中国青年网、人民日报、新华网、小央视频、光明网、南方日报、中国网

中国青年报·中国青年网

中国社会科学院大学新闻传播学院建设性新闻工作坊

北京师范大学团委

联合出品

来源:中国青年网