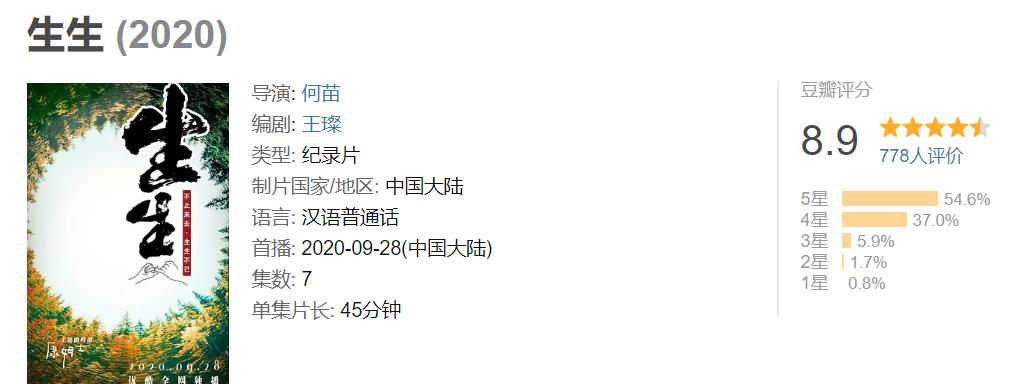

几个月前我在豆瓣口碑推荐片单里看到一部国产纪录片,名字叫做《生生》。

是国内首部以癌症为主题的纪录片,一共7集,记录了16个癌症病人在医院的故事。

这是一部极大勇气才能点开看的片子,虽然这是一部比较克制的纪录片,但看着这些真实的人,发生在同一个城市里的故事,很难不共情,很难不泪流。

它总是很容易让人想到如果自己或者家人发生了类似的情况,到底该如何解决。

因为职业的原因,我接触到了更多年轻人对于自己和家人健康的忧虑。

今天,我又把这部片子翻出来接着看了两集,我心里再一次产生了很深的触动。

<h1 class="pgc-h-arrow-right">01 面对癌症,我们在逃避什么</h1>

癌症也许对于大众是一个比较禁忌的话题,大家都觉得健健康康的谈论生病很晦气,有时也不想主动去了解相关的知识。

但在中国,每分钟有7.5个人成为癌症患者,每天平均超过1万人被确诊,同时癌症正在逐步变得年轻化,40岁前的癌症发病率年年升高。

这部纪录片的导演何苗,就是一位癌症患者的儿子,在他30岁那年,父亲被确诊癌症。

之后何苗又和父亲共同生活了10年,直到父亲去世。

患病之初,何苗的父亲不愿意去参加任何人的婚礼。因为他认为自己得的是“绝症”,在一个喜庆的氛围里会带来不好的预兆。出于对他人的保护,他觉得自己不应该去。

后来在2016年,何苗又有两位非常要好的朋友也先后罹患癌症,年纪都很轻。

这也让他对于癌症的关注更强烈了,他希望用自己的能力帮助更多的人了解癌症是什么,如何预防以及如何关怀患癌的家人朋友。

梦帆,16岁,骨巨细胞瘤患者

你并不会因为逃避去了解疾病,就免于被疾病折磨。

在17个月的拍摄时间里,何苗和团队走访了6家医院的肿瘤科室,到制作完成总共花了两年八个月的时间。

很多人在这期间离开了,也有更多人在继续在抗癌的路上努力着,或者回到了社会和普通的生活里。

癌症随着治疗手段的提升,现在已经变成了一种“慢性病”。并不是得了癌症就一定是绝症。

片中有一位热心快语的齐大姐,经历50多期乳腺癌化疗,依旧是病房出名的开心果,戴假发,身段优雅地唱着喜欢的戏曲。

但针对癌症早期筛查的重要性和大病的经济损失转移手段,因为讳疾忌医的心态,还有很多人没有意识到。

<h1 class="pgc-h-arrow-right">02 生病,是提醒我学会自我调节</h1>

纪录片一开篇,导演就把镜头对准了一些“自言自语”的年轻姑娘。

原来这是医院里的一个“树洞”,患癌的病人回来到一个被门帘遮盖好的窗边,在这个相对私密的环境里,抒发自己压抑的情绪,和自己说说心里话。

我印象特别深刻的是一个叫元春的姐姐,她从小城市考到北京读书,在国企工作。

36岁,已经是两个宝宝的妈妈,家庭幸福和睦。然而,她被确诊了乳腺癌。

乳腺癌是我国女性发病率最高的癌症之一,每年有30万人会被确诊。但早期乳腺癌的生存率是非常高的。

她在“树洞”里说“这个疾病不是坏事儿,是一个新生活的开始”,语气温和而坚定。我被这种态度感染了,同时又很心疼。

在导演的口中,她就是一个非常乐观的人,也不是面对镜头才刻意表演“乐观”。而是她自己就是这么想的。

在纪录片中,元春的乳腺癌发生了锁骨转移,属于中晚期。

但在检查和化疗的过程中,她还照顾着2个年幼的宝宝,查阅化疗资料,还抽空去看望已经出院的战友。

病房里,还有和元春一起对抗乳腺癌的病友。她们都梳着两个小辫,我以为是大家为了打扮得统一提振士气,心里能开心一点。

原来这是乳腺外科的规定,为了防止披散的头发沾染细菌给伤口带来感染。

元春去看望的就是左边28岁的凯瑜,凯瑜和丈夫都是医护工作者。虽然对于疾病他们比普通人要熟悉得多,但凯瑜依旧很害怕面对手术。

她在妇产科的一位同事,40多岁时确诊了肺癌,2年的时间人就没了。

她害怕在手术后拿到不好的癌转移结果,她跟亲近的人告别的时间都很少了。

幸运的是,她发现的时候还是早期,在片中就已经可以回家疗养了。

人在患了大病时总是会想到最后的遗愿清单,我看到这个片子时,也常反思自己有没有照顾好自己。

在健康时有没有做自己真正想做的事,好好对待我们爱的人,还是在肆意地挥霍自己的时间和精力,漠视亲人的感受。

可能很多人会觉得年轻就是有挥霍的资本。

但看到二三十岁甚至十几岁就患癌的人,我不禁觉得人生实在是无常,且行且珍惜。

几位姑娘坐在一起,常会聊起为什么会得病。

也许,生病就是在提醒我们要好好爱惜自己。

<h1 class="pgc-h-arrow-right">03 比病人更辛苦的,也许是家人</h1>

在纪录片里,主角不仅仅是一个个病人,更多地也展现了病人的家属。

凯瑜的丈夫对比起活泼的妻子,在片中显得话很少。

医院镜头前他一直是一套衣服,更多时间是陪着妻子等待,轻声细语地一起看孩子的照片,和妻子在一起的时候甚至显得这个大男人有些过分乖巧。

但他是一名外科大夫,比妻子更知道癌症意味着什么。

当妻子听到自己的切片结果没有癌转移后,踏实地睡着了。而丈夫静静地,在床边握着她的手坐了两个小时。

病人无疑是痛苦的,但是有家人的照顾,也可以将情绪发泄到家人身上。

而对家属的考验要复杂得多。

他们很难发泄压力和情绪,一边要承担着亲人可能要离去的悲伤,还要保持理智来努力安排工作,准备治疗费用,照顾家人。

更令人折磨的是,面对爱的人,他这么痛苦你却无能为力。

16岁的云南男孩秋园,没有凯瑜那么幸运。19年春节后,秋园在医院度过了自己幸福的17岁生日,之后便去了天堂。

秋园,17岁,骨肉瘤患者

他患的是骨肉瘤。骨肉瘤多发于青少年,它会带来腿部的疼痛,容易跟生长痛相混淆,导致家长们忽略它,所以很多孩子一查出来就是晚期。

秋园的父母收入很一般,为了给孩子治病,他们从云南大山来到北京,在医院旁边租了一个简陋的小屋子。

秋园很想离开大山到外面看看,没想到一出来就进了医院,而且经常在床上一躺就是半年,他总感觉自己非常孤独,疼痛来的时候只能躺着大哭大叫。

因为父母的普通话不好,秋园很多时候是直接来跟医生交流自己的病情。当知道自己因为治疗期间意外摔倒而无法保住腿时,他崩溃了。

到后来,秋园与父母的关系越来越差,他经常会暴跳如雷,甚至跟父母发生肢体冲撞。

纪录片摄制组当时一致认为这孩子是从小被娇惯了,一位成员还曾批评过他。

他就说过一句话:“你们从来就没有得过这个病,有什么资格说我呢?”

可怜的秋园,你不用再痛苦了。

但在父母的眼睛里,我看到的更多是痛苦和木讷。以他们的文化水平和能力,可能都没法搞清楚孩子究竟是什么病,更不知道如何来安抚孩子。

也许,为了治病这个家庭欠下的债该怎么还清,都让他们茫然失措。

没有谁、没有哪个年龄段的人,可以肯定自己未来能逃过大病的风险。

纪录片里的癌症病人有老年人,小朋友,也有不少的中青年人。

现在生活节奏很快,大家都想着如何创造更多价值,如何实现自我,经常没有时间去考虑生病甚至死亡的问题。

但这个问题一直就在那,如果我们不尽早把它当作一个功课去认真思考,规划好转移风险的手段,终究会困扰我们的。

面对癌症这样一个可能会到来的人生课题,你都做了什么准备?

人生就是一个不断失去的过程,接受无常,做好准备,也许才会会变得更加坦然。