小学毕业还举办了为期三天的宴会,一百年前甘肃曾盛行"吃式"习俗

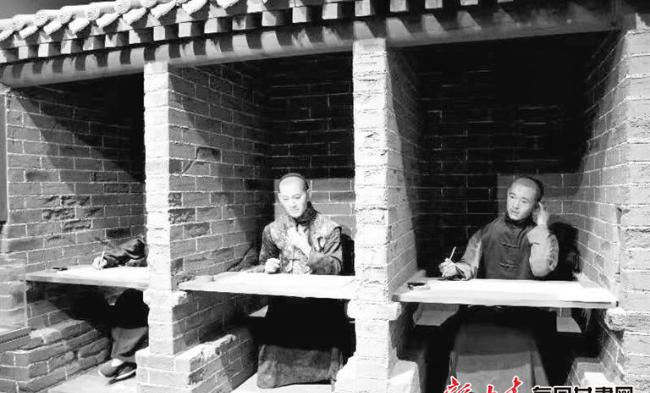

清代考生甘肃功院考棚答案(雕塑)

一百年前,甘肃一些地方曾有过流行的"饮食式"民间活动。听名字,很奇怪,为什么叫"吃式"?有很多东西可以吃,但风不能吃。那么,人们为什么要"吃这种风格"呢?

甘肃人崇拜培养继承人

位于甘肃西北部,自然条件恶劣,交通不方便,文化教育落后。在过去,成为一个有文化的人是非常困难的。自古以来,甘肃人就非常崇拜文化,只要条件允许,总想尽一切可能让孩子上学,以支撑未来。因此,很多人有两个儿子,一个在家里耕种,一个上学,这常说是培养继承人。两个孩子,每个都有分工,种庄稼,读书。即使读书不能把人养成出租车,可以读写,也可以做生意,这也是一条出路。

在明清时期,由于交通原因,甘肃学生参加村考,到陕西考核路漫漫,财力物力巨大,制约了甘肃学生的进一步发展。在这种情况下,一个大家庭可以造就一个人,这已经是一种成就。

清朝时期,甘肃(包括甘宁清)的中层人数远不及南方其他省份,甚至与江浙一个县相提并论,新兵人数仅占清朝总人数的八分之一,在全国省份总数中排名最后。

其中,还有甘肃地区,参加乡镇考试不是容易的原因,也是经济困难,到北京赶考试困难的原因,自然还有地方教育落后,人口基数小的因素。

他为学费而烦恼

清末,陕甘次级试验分别在兰州举行,甘肃试验人数大幅增加。现在您已经通过了考试,我们将庆祝它。

这个庆祝活动有两个意思,一个是祝贺学生的成功,另一个是请老百姓帮忙排队,编造一点学费的意思。清朝中期,甘肃第二大省之一燕国在庆祝宴会上遇到了困难。于敏,武都人,生于乾隆二十四年(1759年)。小时候,他的家庭非常贫穷,他曾经在修道院借用过。后来看成功了,准备去西安参加村里考,但是家里没有钱,不能出路收费,怎么办?这时,有人给了他一个主意,说是安排一些宴会,邀请朋友和家人参加,希望我们能提供一些帮助。

好主意!然而,他们家连酒桌上的钱都补不上,无奈借钱买宴会。这一天,老百姓来了很多人,看着宴会结束,但愿意为老百姓付钱却没有。面对这种情况,母子只能哭。好在一位商人听说此事后,主动出资支付了龚先生的经费,让他去西安参加考试。

一百年前,甘肃各地,军阀争斗,加上自然和人为灾害,人们的生活极其艰难,阅读人烟稀少,有的地方十余里,找不到读者。这些地方,一旦出现一个读者,人们就会觉得是一种极大的喜悦,自然而然地要庆祝。起初,这是一个普通的庆祝活动,反映了人们之间的相互帮助。后来,它变成了一种头痛的活动。

后来发展成为民国的"饮食方式"习俗。

从崇文到粗俗

在中华民国时期,大学或高中毕业的学生首先受到庆祝,然后是小学生,并且有一整套课程。

首先,男生的朋友和长辈们,拿着那匹红挂着绿色的、响铃的马,在乐队的指导下,锣锣锵和枪,到小学迎接毕业生。当小学生走出校门时,亲朋好友纷纷涌向小学毕业生,盛装打扮,系着一条大红色绣球花腰带,戴着帽子,然后帮学生骑车回家。到学生家,有一套节目,先是鞭炮,然后父亲迎来祠堂,将毕业证书高高举起,再将祖传牌画像行三敬拜九大礼物,再感谢家长高堂。稍后,将在祖墓举行追悼会。从那时起,人们把自己的名字改成了学生,称他们为"先生"。

主家一定要大打折扣一次收费,大宴会,少一天,多三天,多人大摇摆三天酒宴。其实,主家是不愿意的,却受不了老百姓的热情,只能填饱肚子。

后来,随着抗日战争的爆发,东南沿海的人们来到甘肃,他们带来了新的概念,"吃式"的习俗逐渐消失。

温/王文元/甘肃科居博物馆