竟陵派是晚明時期著名的一個文學流派,此派以鐘惺和譚元春為代表,因為鐘、譚都是竟陵人,故而該派被稱之為竟陵派,他們的文風也被稱為“鐘譚體”,這個稱呼最早來自于錢謙益的《列朝詩集小傳》丁集:“伯敬少負才藻,有聲公工廠中的房間,擢第之後,思别出手眼,另立幽深孤峭之宗,以駕馭古人之上,而同裡有譚生元春為之就和,海内稱詩者靡然從之,謂之鐘譚體。”而《明史·文苑傳》則将該派稱之為“竟陵體”:“自宏道矯王、李詩之弊,倡以清真。惺複矯其弊,變為幽深孤峭,與同裡譚友夏評選唐人之詩為《唐詩歸》,又評選隋以前詩,為《古詩歸》,鐘、譚之名滿天下,謂之‘竟陵體’。”

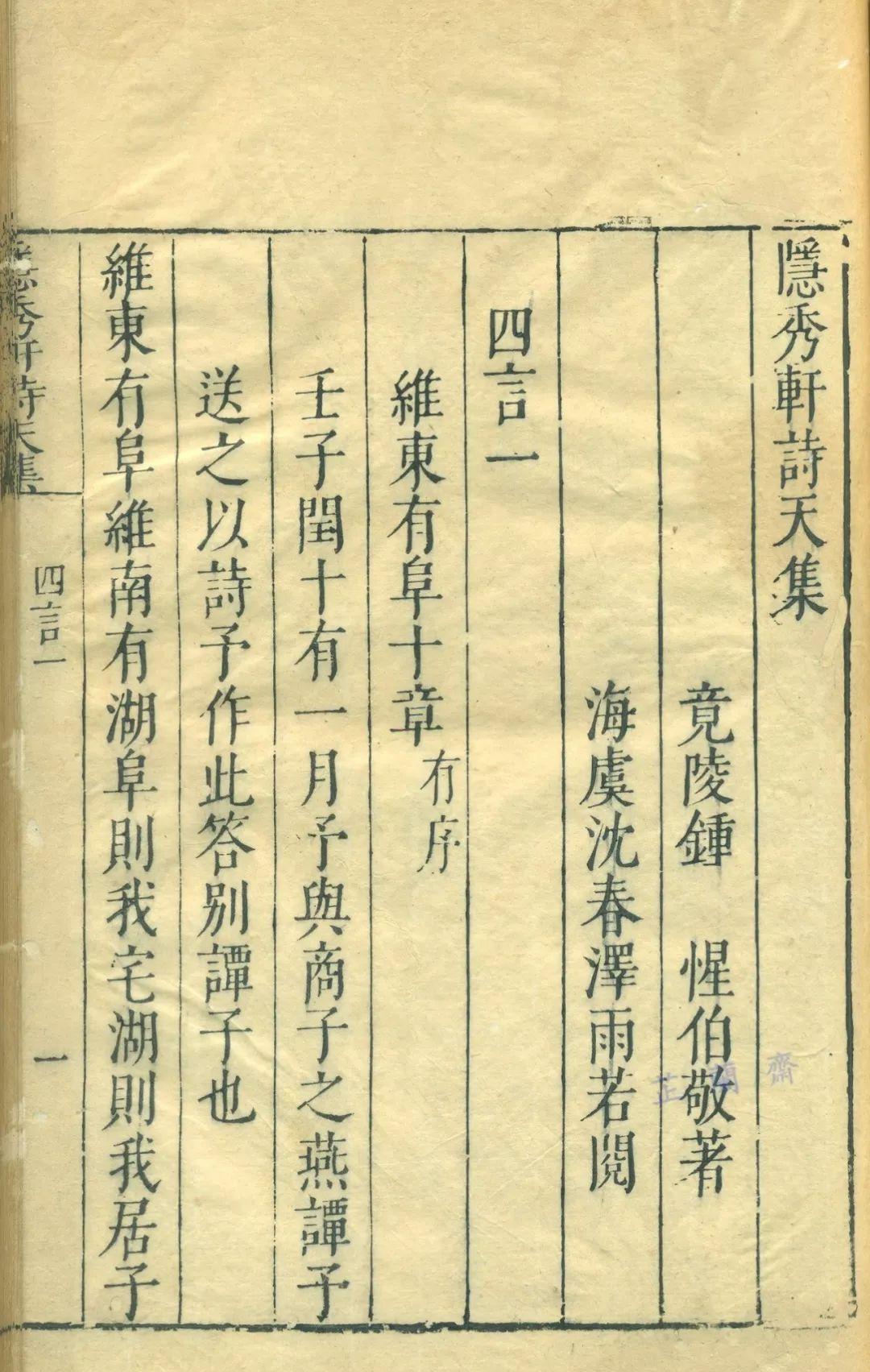

鐘惺撰《隐秀軒集》明天啟二年沈春譯刻本

竟陵派的興起跟當時的公安派有一定的關系,陳衍在《石遺室詩話》卷二十三中有這樣一段話:“鐘敬伯、譚友夏共選《古詩歸》《唐詩歸》,風行一時,幾于家弦戶誦。蓋承前後七子肥魚大肉之後,近選唐詩,專取清瘦淡遠一路,其人人所讀,若李太白之《古風》、杜少陵之《秋興》諸作,皆不入選,所謂厭刍豢思螺蛤也。唯鐘、譚于詩學雖不甚淺,他學問實未有得,故說詩既不能觸處洞然,自不能抛磚落地,往往有‘說不得’‘不可解’等評語,内實模糊影響,外則以艱深文固陋也。”

陳衍的這段話說得很形象,他說鐘、譚共同評選的《古詩歸》和《唐詩歸》風行于天下,而如此暢銷的原因是因為那個時代人們已經厭膩了前後七子所倡導的詩風,陳衍把這種詩風比喻成“肥魚大肉”,針對這種情況,鐘、譚特意将唐詩中的“清瘦淡遠”詩作選出來,于是讓天下愛詩人大感爽快,這也就是鐘、譚所選詩作得以暢銷天下的原因。接下來陳衍對這種選詩方式以及評詩方式并不首肯,雖然如此,鐘、譚所選之詩風行天下,則顯然是一個事實。

陳衍的這段話直接将竟陵派接續上了前後七子,完全沒有提及竟陵派跟公安派是什麼關系。其實公安派興起之時,竟陵派還未形成,而鐘惺跟袁中道也是很好的朋友,那個時候袁中道認為,公安派本在湖北,而鐘、譚所處的竟陵也同屬湖北一地,故希望鐘、譚二人能夠統一在袁宏道的旗幟下,共同張揚楚風,也就是希望他們一并支援公安派。

鐘惺評《袁中郎全集》四十卷,明崇祯二年武林佩蘭居刻本,書牌

鐘惺評《袁中郎全集》四十卷,明崇祯二年武林佩蘭居刻本,卷首

袁中道為什麼要去聯合竟陵派呢?邬國平在《竟陵派與明代文學批評》一書中分析道:“竟陵派與公安派由于面臨共同的論敵前後七子,以及其他某些文學主張的相近(如都肯定性靈之言,都主張信心而作),加之兩派在地域上都處于楚地,互相過從較多,這使他們互相的關系與其他文學流派相比,顯得較為密切,以至袁中道公開提出與鐘惺等人同宗袁宏道之長,共張楚風的意見,其實質就是希望繼袁宏道之後,重振公安派雄姿。”

但鐘惺拒絕了袁中道的提議,這個結果顯然令袁中道很不爽,後來《詩歸》風行天下之後,中道借此對竟陵派提出了批評:“杜之《秋興》,白之《長恨歌》,元之《連昌宮詞》,皆千古絕調,文章之元氣也。楚人何知,妄加評竄。吾與子(錢謙益)當昌言擊排,無令後生堕彼雲霧。”中道說,《詩歸》竟然連杜甫和白居易的千古名篇都不選入,并且對這些古詩還胡亂評價,是以他邀請錢謙益共同來抵制該書,其目的就是不令後輩們受害。

其實,袁中道的批評也有其道理,因為鐘惺在《詩歸序》中批評了前後七子,同時也批評了公安派的詩觀:“今非無學古者,大要取古人之極膚、極狹、極熟,便于手口者,以為古人在是。使捷者矯之,必古人外自為一人之詩以為異,要其異,又皆同乎古人之險且僻者,不則其俚者也。則何以服學古者之心?無以服其心,而又堅其說以告人曰:‘千變萬化,不出古人。’問其所為古人,則又向之極膚、極狹、極熟者也。世真不知有古人矣。”

鐘惺評《春秋左傳》三十卷,明崇祯四年毛晉汲古閣刻本,書牌

鐘惺評《春秋左傳》三十卷,明崇祯四年毛晉汲古閣刻本,卷首

前文提到公安派是力矯前後七子之弊,刻意地讓詩歌通俗化、口語化,針對公安派的這個觀點,鐘惺提出了反駁,他認為專門來寫這種膚淺之詩,就會令世人不了解真正的古詩是何種面目。

袁中道拉攏錢謙益反擊竟陵派,果真得到了錢的響應,錢謙益所撰的《列朝詩集小傳》有《鐘提學惺》一篇,錢在此文中首先提到了鐘、譚所選《詩歸》的暢銷:“(《詩歸》)譬之春秋之世,天下無王,桓、文不作,宋襄、徐偃德涼力薄,起而執會盟之柄,天下莫敢以為非霸也。數年之後,所撰古今《詩歸》盛行于世,承學之士,家置一編,奉之如丘尼之删定。”

錢謙益明确地說,鐘惺考中進士之後,就想獨自創出一個詩派,錢總結這個詩派的特點是“深幽孤峭”,這四個字幾乎成了後世評價竟陵派詩作的定語,同時錢謙益也說,這類詩風叫做“鐘譚體”,該書影響之大,以至于到了凡是讀書人家都會有一部《唐詩歸》《古詩歸》,而鐘、譚在這兩部書中的評語,也被人視之為詩學圭臬。錢說這些人讀到鐘、譚的評語就幾乎将其視之為孔夫子删詩那樣的重要,當然,他的這句話不無諷刺意味。

鐘惺評《三國志注鈔》十六卷,清順治戊戍趙吉士刻本

如果前邊的這段話算是對鐘、譚誇獎的話,那麼接下來錢謙益開始對這兩人的詩學觀點大加讨伐:“而寡陋無稽,錯謬疊出,稍知古學者鹹能挾.以攻其短。《詩歸》出,而鐘、譚之底蘊畢露,溝浍之盈于是乎涸然無餘地矣。當其創獲之初,亦嘗覃思苦心,尋味古人之微言奧旨,少有一知半見,掠影希光,以求絕出于時俗。久之,見日益僻,膽日益粗,舉古人之高文大篇鋪陳排比者,以為繁蕪熟爛,胥欲掃而刊之,而惟其僻見之是師,其所謂深幽孤峭者,如木客之清吟,如幽獨君之冥語,如夢而入鼠穴,如幻而之鬼國,浸淫三十餘年,風移俗易,滔滔不返。”

錢謙益在這裡用了很多難聽話來貶斥鐘、譚所選之詩以及相關評語,而錢貶斥“鐘譚體”的這些形容詞,也成了後世批評竟陵派時不斷引用的字句。接下來,錢謙益認為“鐘譚體”給社會造成了很壞的影響:“餘嘗論近代之詩,抉摘洗削,以凄聲寒魄為緻,以鬼趣也。尖新割剝,以噍音促節為能,以兵象也。鬼氣幽,兵氣殺,著見于文章,而國運從之,以一二辁才寡學之士,衡操斯文之柄,而征兆國家之盛衰,可盛歎悼哉!……唐天寶之樂章,曲終繁聲,名為入破;鐘、譚之類,豈亦《五行志》所謂詩妖者乎!餘豈忍以蚓竅之音,為關雎之亂哉!”在這裡,錢謙益認為,鐘、譚的這種評詩風格簡直就是亡國之音。

自錢謙益貶斥竟陵派後,直到民國年間,對于竟陵派的批評一直是社會的主流,鄭豔玲在《鐘惺評點研究》一書中稱:“清代的鐘惺研究主要有兩類,一是以錢謙益為代表的反對派主流;二是支援派旁支。”看來批評竟陵派是清代文學界的主流,而支援者因為聲音太過微弱,也隻能稱之為旁支。比如清詩大家朱彜尊就在《靜志居詩話》卷十七中對竟陵派予以了嚴重的斥責:“《禮》雲:國家将亡,必有妖孽。非必日蝕,星變,龍獒雜禍也,唯詩有然。萬曆中,公安矯曆下、婁東之弊,倡淺率之調,以為浮響;造不根之句,以為奇突;用助語之辭,以為流轉;著一字務求之幽晦,構一題必期于不通。《詩歸》出而一時紙貴,閩人蔡夏一等既降心以相從,吳人張澤、華淑等複聞聲而遙應,無不奉一言為準的,入二豎于膏肓,取名一時,流毒天下,詩亡而國亦随之矣。”朱彜尊的斥責之聲基本上跟錢謙益同調。由此可見,錢謙益的這個定調對後世有着深遠的影響。

鐘惺評《公羊傳》明崇祯九年陶珽刻本

那麼,錢謙益為什麼要對竟陵派給出這種嚴重的批評呢?除了詩學觀點的不同,其實從個人關系來說,也有很大的因素。當年在參加科舉考試時,鐘惺和錢謙益都是萬曆三十八年的進士,錢謙益是該年探花,而鐘惺為第十七名。關于這場科考還有一個插曲,那就是湯賓尹經過一些手段把本為狀元的錢謙益排後,而将韓敬列為第一,自此之後,錢對湯賓尹十分的痛恨。

錢在編選《列朝詩集》時,就沒有選湯的詩作,自然也就沒有為他列傳。然而鐘惺卻跟湯賓尹關系特别好,鐘将湯喻之為“救時宰相”,他在《湯祭酒五十序》中對湯進行了大大的誇贊:“湯先生意度高廣人也,其肝腸栩栩然見于須眉鼻吻之間。與先師雷何思太史善,其人亦相似,皆憐才而喜談天下事,于士有一之不知,嘗引為恥;事有一之不可為,不啻身憂之。循資旅進,異日皆可為救時宰相。”而湯也對鐘特别推崇,他在《鐘伯敬像贊》中是如此的誇贊鐘惺:“其貌甚癯,博味先王乃甚腴。其情甚孑,憤發天下之事乃甚熱。其氣體甚弱甚柔,擘古今之得失,決豪傑之雌雄,乃甚壯甚遒。我儀其人,朝莫見之。舍于松下,拂披清飔。以諷以誦,《史懷》《詩歸》。”

頂替錢謙益成為狀元的韓敬,當然也就成了錢謙益的仇人,但後來發生的黨争,韓敬也沒得到什麼好處。然而鐘惺也跟韓敬關系特别好,當韓敬的事情已經得以昭雪之後,他仍然住在吳興老家,萬曆四十七年時,鐘惺特地去看韓敬,并且給他寫了三首詩,其中第一首為《得韓求仲書并所選文二編感而有寄》,此詩的前兩句為:“十年明一冤,人生年幾十?可見始禍人,為謀亦不失。”可見鐘惺在竭力地替韓敬鳴冤。那麼反過來,錢謙益直到晚年都在痛恨韓敬頂替自己當了狀元之事,他若得知鐘惺反而替韓敬說話,那麼他對鐘的态度也就可想而知。

《水經注》四十卷,明崇祯二年小築藏闆本,譚元春序言一

雖然如此,但是錢謙益跟鐘惺之間并沒有到翻臉的程度,錢還有兩次專程去看鐘,但不巧的是兩次都未曾見到面,而鐘惺也特意寫詩表示了歉意,其中一首為《喜錢受之就晤婁江先待予吳門不值》:

不敢要君至,既來彌解顔。

友朋相見意,形迹亦何關。

兩度來迎候,孤舟費往還。

可知心過望,正以事多艱。

學道身初健,憂時神頗孱。

浮沉十載内,毀譽衆人間。

試看予流寓,何殊子入山?

機緣如互湊,述作有餘閑。

對于這首詩,邬國平評價說:“鐘惺這兩首詩雖然也表達了對錢謙益的思念、慰勸,以及對重逢的向往,但是兩人之間的某種疏遠、陌生乃至隔閡,也是分明能從詩中感受出來的,完全不同于他與韓敬那樣的惬洽密切。”

從表面看,兩人雖然沒有鬧翻,但是錢謙益的确看不上鐘、譚的評點,故而他在《列朝詩集小傳》中同樣有指摘譚元春的話,比如丁集中《譚解元元春》有這樣一段評語:“吳門朱隗曰:‘伯敬詩“桃花人事少”,诋之者曰:“李花獨當終日忙乎?”友夏詩“秋聲半夜真”,則甲夜、乙夜秋聲假乎?’雲子本推服鐘、譚,而其言如此。”

這段話的原始出處,見于明朱隗《明詩平論》中《秋夕集周安期陶公亮陳則梁趙承琢胡用涉金正希拍鸾堂看月》,朱隗在“秋聲半夜真”一句下的評語:“最是竟陵習語,不恨清态,正坐浮耳。诋之者常舉伯敬‘桃花少人事’,謂:‘李花當獨終日忙乎?’今雲‘半夜真’,則前此後此秋聲尚假?論詩雖不必如此戲谑,要之率爾語亦當簡潔,病在為煉。”由此可知,錢謙益的這段引用,顯然有着歪曲的成份,因為朱隗的原話本是一句戲谑語,而錢謙益卻将其改成了肯定性的評語。是以前人的評價無論是褒與貶,一定要弄清楚,他做出如此判語的背後原因,看來,做到完全的公正真是不容易的一件事。

其實從文學觀念上來說,竟陵派直接受公安派的影響,比如公安派所看重的“真詩”以及“性靈”等觀念都被竟陵派所繼承,然而這兩派在文學趣味上還是存在差異。袁行霈主編的《中國文學史》将這兩派的差異總結為兩點,一是公安派并不反對文學複古,因為他們隻是不滿于前後七子仿古蹈襲的做法,他們強調作家自己的創造,但是竟陵派更加看重向古人學習;而第二點則是公安派強調于“信心而出,信口而談”,這種做法使得該派的詩作變得淺俗,而竟陵派則要求從古詩中體味出精神。但從詩作的特性來說,竟陵派也确實存在錢謙益給他們總結的那四個字——深幽孤峭,比如鐘惺所作的《宿烏龍潭》:“淵清息群有,孤月無聲入。冥漠抱天光,吾見晦明一。寒影何默然,守此如恐失。空翠潤飛潛,中宵萬象濕。……”

此詩中用了不少的陰性詞,比如孤月、無聲、冥漠、晦、寒影等等,對于這些詞,袁行霈的《中國文學史》給予了如下的總結:“此詩凸顯在諸詩中的幽寒凄清的基調,大概就是竟陵派作家所要追求的‘幽情單緒’‘奇情孤詣’的創作境界吧。”這樣的詩作也就決定了竟陵派詩風的基調。

曠野中的文魂

鐘惺和譚元春是出于怎樣的動機,要選出唐與古這兩部《詩歸》?譚在《退谷先生墓志銘》中說過這樣的話:“萬曆甲寅、乙卯間,取古人詩,與元春商定,分朱藍筆,各以意棄取,鋤莠除礫,笑哭由我,雖古人不之顧,世所傳《詩歸》是也。”這句話隻是說,他們兩人在兩年的時間内,分别用朱筆和藍筆進行選擇和評點。但譚并沒有說為什麼要這樣做,而鐘惺則在《與蔡敬夫》中提到了這麼做的緣由:“每念緻身既遲,而作官已五載,以閑冷為固然,習成偷堕,每用讀書做詩文為習苦銷閑之具。别後凡有所作,曆境轉關,似覺漸離粗淺一道。家居,複與譚生元春深覽古人,得其精神,標明古今詩曰《詩歸》,稍有評注,發覆指迷。蓋舉古人精神日在人口耳之下,而千百年未見于世者,一标出之,亦快事也!”