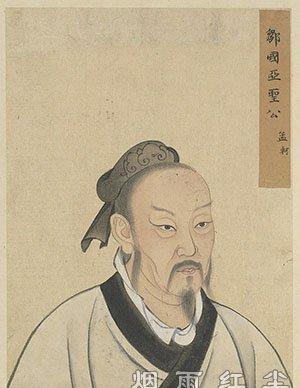

孟子(前372年-前289年),名轲,鄒國(今山東省鄒城市)人,東周戰國時期儒家代表人物。其字号在漢代以前的古書沒有記載,但曹魏、晉代之後卻傳出子車、子居、子輿、子展等不同的字号,字号可能是後人的附會而未必可信。生卒年月因史傳未記載而有許多的說法,其中又以《孟子世家譜》上所記載之生于周烈王四年(前372年),卒于周赧王二十六年(前289年)較為多數學者所采用。

孟子之弟子萬章與其餘弟子著有《孟子》一書。繼承并發揚孔子的思想,成為僅次于孔子的一代儒家宗師,有“亞聖”之尊稱,與孔子合稱為“孔孟”。

生平

據說孟子是魯桓公的庶長子孟慶父的後代,孟慶父之子孟孫敖另立一族,為孟孫氏,或稱仲孫氏、孟氏。魯穆公八年(公元前408年),齊國攻破了孟孫氏的食邑郕城,孟孫氏子孫遂分散開來。孟子的祖先就從魯國遷居到鄒國(今山東省鄒城市),于是孟子自此成了鄒國人。相傳其父名為激,字公宜;其母親的姓氏也有仉氏與李氏之說。據說,孟子三歲喪父,孟母艱辛地将他撫養成人,孟母管束甚嚴,其“孟母三遷”、“斷機教子”等故事,成為千古美談,是後世母教之典範。 子思為師,但根據史書考證發現子思去世時離孟子出生還早幾十年,是以還是如《史記》中所記載的受業于子思的門人的說法比較可信。

孟子曾仿效孔子,帶領門徒遊說各國。但是不被當時各國所接受,退隐與弟子一起著述。有《孟子》七篇傳世,篇目為:《梁惠王》上、下;《公孫醜》上、下;《滕文公》上、下;《離婁》;《萬章》上、下;《告子》上、下;《盡心》上、下。其學說出發點為性善論,提出“仁政”、“王道”,主張德治。

南宋時朱熹将《孟子》與《論語》、《大學》、《中庸》合在一起稱“四書”。從此直到清末,“四書”一直是科舉必考内容。孟子的文章說理暢達,發揮詳盡氣勢充沛并長于辯論。

思想

孟子思想主要分為政治哲學,即仁愛,以及人生哲學,即性善(人性善)。

性善論與性惡論

主條目:人性、性善論、性惡論和心理利己論

先秦儒家對于人性善惡問題給予了極大的關注。在中國人性論史上,第一個提出性善論的是孟子。他認為,人性是善的,就像水往低處流一樣,這是一個不争的事實。孟子認為,人生來都有最基本的共同的天賦本性,這就是“性善”或“不忍人之心”,或者說對别人的憐憫之心、同情心。他舉例說,人突然看到小孩要掉到井裡去(“乍見孺子将入于井”),都會有驚懼和同情的心理。這種同情心,并不是為了讨好這小孩子的父母,也不是要在鄉親朋友中獲得好名聲,也不是厭惡見死不救的名聲,而完全是從人天生的本性中發出來的,這就是“不忍人之心”。

“不忍人之心”也叫“恻隐之心”。此外還有“羞惡之心”、“辭讓之心”、“是非之心”。這四種心﹙也叫“四端”或“四德”﹚,就是孟子論述人性本善的根據。孟子認為,人與禽獸的差别很微小,僅僅在于人有這些“心”。如果沒有這些“心”,就不能算作是人。在他看來,如果為人而不善,那不是本性的問題,而是由于舍棄了本性,沒有很好地保持住它,絕不能說他本來就沒有這些“善”的本性。是以,人如果有了不善的思想和行為,就應閉門思過,檢查自己是否放棄了那些天賦的“心”,努力把這些“心”找回來,以恢複人的本性。這就是孟子所說的“求其放心”,後世稱為“複性”。如果檢討自己,一切都合乎天賦的道德觀念,那就是最大的快樂,這就是孟子所說的“反身而誠,樂莫大焉”。

孟子的性善論對傳統思想影響很大,宋代以後流傳的《三字經》第一句話就是“人之初,性本善。”性善論也成為後來儒家的正統觀念。

在先秦儒家中,有一派反對孟子的性善論,而主張性惡論。這一派的代表就是荀子。荀子提出“人之性惡,其善者僞也”的著名論點。他認為,人生來的本性是:餓了就想吃飽,冷了就想穿暖,累了就想休息,這是人之本性的真實表露。在他看來,“好利”、“疾惡”、“好聲色”等,都是人的自然情欲,也是人的性惡的表現。而善的道德意識是後天人為加工的結果。這種後天人為的加工就叫“僞”。

荀子針對孟子的性善論,第一次運用“性”與“僞”的範疇來說明人的自然本性和社會道德的關系,反對把人的自然屬性道德化,強調“性僞之分”,認為人的自然本性是基于生理機能而産生的物質生活的欲求,而社會道德規範是對這種欲求的限制和調節,二者是對立的。同時,二者又是統一的,“無性,則僞之無所加;無僞,則性不能自美。性僞合,然後聖人之名一”。意思是說,沒有自然本性,社會道德的人為加工就無從施加;沒有人為加工,人性就不能由惡變善。聖人的作用就在于把“性”和“僞”很好的結合起來、統一起來。

荀子較全面的論述了“性”與“僞”的對立統一關系,并着重強調對人性的改造,提出了“化性起僞”、“塗之人可以為禹”等觀點,認為人都有改變本性,成為聖人的可能。荀子性惡論的觀點對法家影響甚大,但始終未能成為儒家的正統觀念[來源請求]。傅斯年認為荀子的說法與孔子相近,反而孔子與孟子對性的看法迥不相同,而這點差異“宋儒明知之,而非宋儒所敢明言也”。

政治思想

民本思想

“民為貴,社稷次之,君為輕。”意思是說,人民放在第一位,國家其次,君在最後。孟子認為君主應以愛護人民為先,為政者要保障人民權利,這就是孟子的民本思想(部分人以為孟子是民主的先驅)。孟子贊同若君主無道,人民有權推翻政權。孟子認為取得政權要有愛民之心,還要有合法的手段。而且政權還要有取決于民意,若上位者的德行和為政不為百姓所接受,那上位者就要喪失繼續執政的資格了。孟子并引用尚書太誓篇的:“天視自我民視,天聽自我民聽”告誡人君重視民心。正是以原因,《漢書》“藝文志”僅僅把《孟子》放在“諸子略”中,視為子書,沒有得到應有的地位。

到五代十國的後蜀時,後蜀主孟昶指令人楷書十一經刻石,其中包括了《孟子》,這可能是《孟子》列入“經書”的開始。到南宋的孝宗時,朱熹将《孟子》與《論語》、《大學》、《中庸》合在一起稱“四書”,并成為“十三經”之一,《孟子》的地位才被推到了高峰。

傳說明太祖朱元璋因不滿孟子的民本思想,曾命劉三吾等人删節《孟子》中的有關内容。如《盡心篇》,删“民為貴,社稷次之,君為輕。”十字。又《盡心篇》,删“吾今而後知殺人親之重也:殺人之父,人亦殺其父;殺人之兄,人亦殺其兄。然則非自殺之也,一間耳。”七句。又《離婁篇》,删“君之視臣如手足,則臣視君如腹心;君之視臣如犬馬,則臣視君如國人;君之視臣如土芥,則臣視君如寇仇。”六句。

仁政與王道

孟子主張君主行仁政,承接性善論,孟子認為“人有不忍人之心”,乃有“不忍人之政”,君主隻要将自己的仁德推廣,所謂“幼吾幼以及人之幼,老吾老以及人之老”,由愛護自己的家人,到愛護國民,就是仁政。

推行仁政的具體措施是行“王道”,要使人民富足,百姓安樂,即“保民而王”,人民自然擁戴君主,國家自然富強安定。

關于孟子究竟是主張王道還是德道學術界意見不一。從馬王堆帛書和郭店簡思孟學派代表作《五行》看,孟子主張的是善道和德道。《五行》講:仁義禮智四行全,善道也;仁義禮智聖五行全,德道也。善道,人道也;德道,天道也。《童子問易》總結由《易經》而來的德道說:所謂德道,就是博愛、厚生,公平、正義,誠實、守信、文明、和諧,革故、鼎新,民主、法治之德性與德行。

身後地位變遷

孟子是儒家最主要的代表人物之一,《漢書·楚元王傳贊》說:“自孔子殁,綴文之士衆矣。唯孟轲……博物洽聞,通達古今,其言有補于世。”但孟子的地位在宋代以前并不很高,甚至有一首諷刺孟子的打油詩:“乞丐何曾有二妻?鄰家焉有許多雞?當時尚有周天子,何事紛紛說魏齊?”。自中唐的韓愈着《原道》,把孟子列為先秦儒家中唯一繼承孔子“道統”的人物開始,出現了一個孟子的“升格運動”,孟子其人其書的地位逐漸上升,取代了顔回成為“亞聖”。宋神宗熙甯四年(1071年),《孟子》一書首次被列入科舉考試科目之中。元豐六年(1083年),孟子首次被官方追封,為“鄒國公”,翌年被準許配享孔廟。以後《孟子》一書升格為儒家經典,南宋朱熹又把《孟子》與《論語》、《大學》、《中庸》合為“四書”,其實際地位更在“五經”之上。元朝至順元年(1330年),孟子被加封為“亞聖公”,以後就稱為“亞聖”,地位僅次于孔子。明朝朱元璋輯有《孟子節文》,删掉《孟子》裡的章句,如“民為貴,社稷次之,君為輕”、“殘賊之人謂之一夫,聞誅一夫纣矣,未聞弑君也”等[4]。朱元璋曾說“使此老在今日甯得免耶!”越南學者張漢超在文章中說:“為士大夫者,非堯舜之道不陳前,非孔孟之道不著述。”

海外影響

孟子對日本明治維新發起人吉田松陰等人有一定影響。因發起第二次世界大戰而作為戰犯被判處絞刑的東條英機在監獄中也曾引用孟子的話“誠者,天之道也;思誠者,人之道也”(《孟子·離婁上》)。

評價

唐宋八大家之首的韓愈評價孟子:把孟子說成孔子的繼承人,并認為聖人之道在孟子以後失傳,使孟子在道統中具有了與孔子同等的地位。

北宋蘇洵着有《蘇評孟子》二卷(兵部侍郎紀昀家藏本)

南宋陸象山認為:孟子以先立其大而盡心知天,所謂“大”字,即指“本心”(本體之心)或理。

明太祖命大學士劉三吾删孟子,編孟子節文。

明王陽明:心學高峰。

朱熹輯有《孟子節文》,删掉《孟子》裡的章句,如“民為貴,社稷次之,君為輕”等。

傅斯年認為孟子的邏輯功夫遠不如荀子,其讨論性善的言論“放而無律”,“孟子之詞宜在淳于髡之上,荀卿之下也。”

上一篇:伍子胥