全篇近16000字。

第十四章

土地、自然資源和環境

總結提要

自然資源經濟學

當自然資源不能很快再生,進而其供給最基本固定時,它就屬于不可再生資源。而可再生資源是指它的供給能有規律地補充,并且隻要恰當管理就能産生無限的效用。

當自然資源的效用的收益可以被廠商或消費者完全獲得時,它就是可以分撥的。例如葡萄園和油田。而當其成本或收益不能由所有者完全地承擔或獲得時,自然資源就是不可分撥的。換句話說,它們産生了外部性。

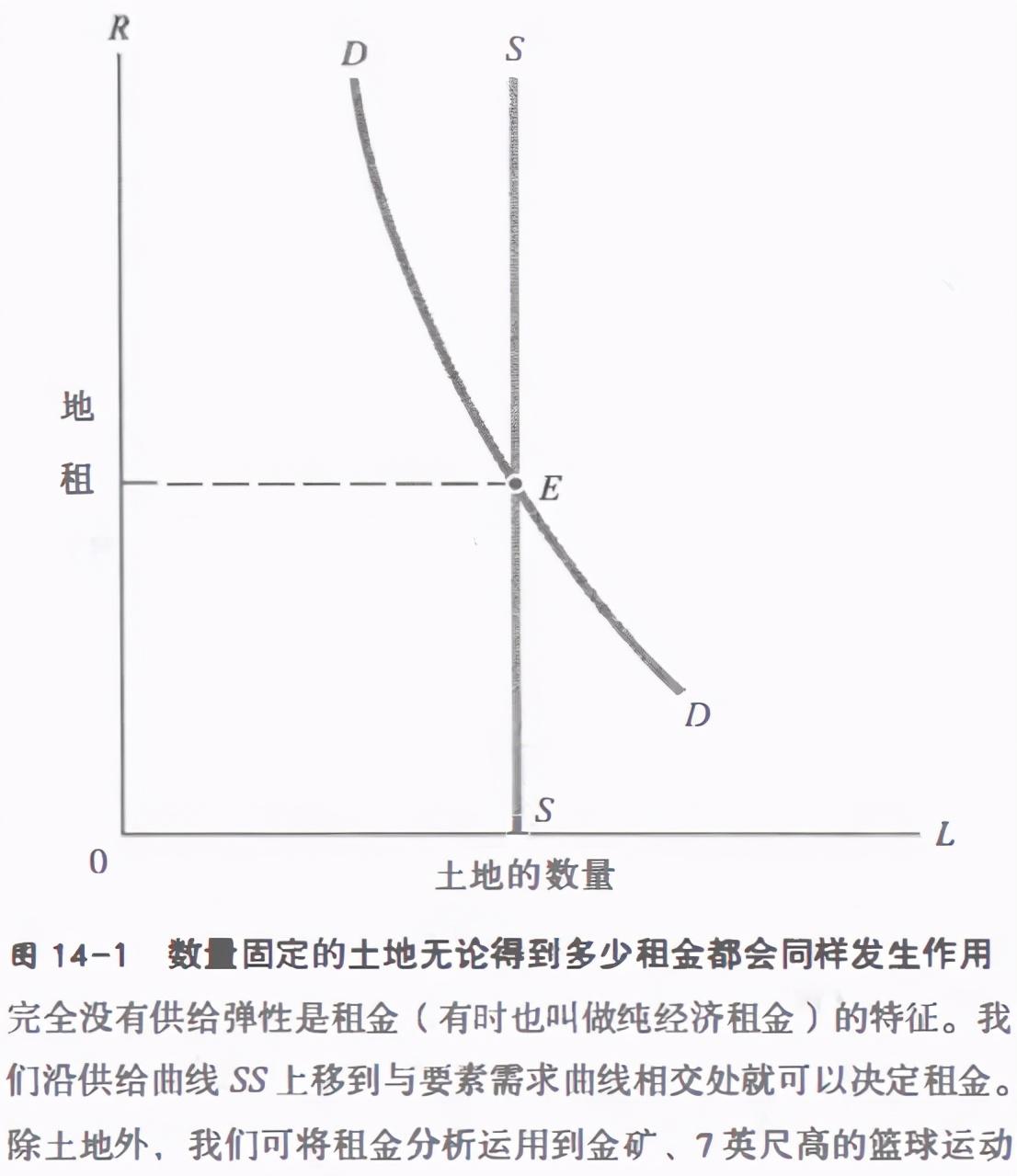

像土地這樣的固定要素的收益被稱作純經濟租金,或簡稱租金。由于土地的供給曲線是垂直的且完全無彈性,是以租金是價格給定型的,而不是價格決定型的。

像土地這種供給無彈性的要素,即使在其要素回報減少的時候也會繼續提供相同的數量。正是因為這個原因,亨利·喬治曾經指出,租金的本質是剩餘,而不是用以引導要素努力作用的必需的報酬。這為他提出的對土地的自然增加值征收單一稅的建議提供了依據。這種稅收增加稅收收入的同時,不會轉嫁給消費者,也不會扭曲生産。現代稅收理論進一步拓展了這一見解,認為對供給或需求彈性比較小的物品征稅,可以實作效率損失的最小化,其原因在于這些稅收對經濟行為的扭曲較少。

環境經濟學

環境問題是由生産或消費的外部性引起的。外部性是一種向他人施加不被感覺的成本或效益的行為,因而其影響無法完全展現在它的市場價格上。

外部性最極端的情況是公共品,如國防。對于公共品,一個群體中所有的消費者都享有同樣的消費,而且不能被排除在該群體之外。公共健康、發明、公園和堤壩都具有公共品的特征。它們和私人品(如面包)不同,私人品可以被分割并提供給單獨的個人。

未受管制的市場經濟将會産生過多的污染和過少的控污行為。未受管制的廠商通過比較私人邊際收益和私人邊際成本來決定控污和其他公共品的數量。但是,效率則要求社會邊際收益等于社會邊際成本。

經濟學家強調有效管理外部性需要合理地對自然資源和環境資源進行定價。這包括確定市場參與者承擔他們行為的全部成本。

政府可以使用多種方式将外部性問題所引發的無效率進行内部化或加以修正。解決的辦法包括分權或私人方式(如談判或責任規則)和政府強制(如污染排放标準或排放稅)。經驗表明沒有一種方法能夠包治百病,但許多經濟學家相信:更多地使用市場手段能提高管制系統的效率。

全球公共品是非常棘手的問題 因為無法簡單地通過市場或國家政府來解決。當諸如全球變暖之類的問題威脅到生态系統和我們的生活水準的時候, 各國必須通過合作設計出新的工具以敦促國際協定的達成。

摘:

土地是一宗好投資,因為人們再也不可能将它多增長一點。—威爾·羅傑斯

若你去觀察任何一個經濟過程,則會發現它都是由土地、勞動和資本這三種基本要素的有機組合所驅動的。在第1章,我們已經知道:土地和自然資源可以為我們的經濟提供基礎和燃料;在生産過程中,耐用資本品和無形資本結合在一起使用;而人類的勞動則是耕種土地、經營資本股票和管理生産過程。

前面的章節已經探讨了關于價格和要素的邊際生産率的經濟理論,以及勞動在經濟中的作用。本章将繼續分析生産要素,探讨市場機制在土地、自然資源和環境等方面如何發揮作用。我們首先從土地和自然資源這類不可再生的投入要素着手。接着我們将轉向環境經濟學中的熱門課題。這些課題涉及到重要的市場失靈問題,還包括關于全球氣候變暖問題及其對策的讨論。

自然經濟學

數萬年以前,當蒙昧的人類開始生産活動的時候,其經濟是以狩獵、捕魚和采集為基礎的,有豐富的自然資源,但很少有資本品,除了一些鋒利的石頭和樹枝。今天,我們也許都會認為,享有清新的空氣、豐富的水、未污染的土地,似乎是理所當然的。而如果我們無視自己所處的自然環境的限制, 則人類又将會處于一種什麼樣的威脅之中呢?

強調多加限制并對危險憂心忡忡的環保人士認為,人類活動會造成這樣的威脅:土地遭到污染,自然資源耗盡,複雜的自然生态系統被破壞,災難性的氣候變化勢必發生。哈佛大學傑出的生物學家威爾遜曾有以下一個沉痛的警告,淋漓盡緻地表達了環保人士的觀點:

環境保護主義……将人類視為一種緊密地依存于自然界的生物物種……地球上許多重要的資源正在枯竭,大氣的品質正在惡化,世界的人口正在膨脹到危險的程度。自然生态系統這一健康環境的源泉正在不可逆轉地退化……每當這個嚴峻的現實及其後果困擾于心的時候, 我的困惑就禁不住會激進得無以複加:人類是不是想要自我毀滅?

相信這一災難性景象的人們指出,人類必須實行經濟的“可持續”增長,并學會在稀缺的自然資源的限制下生存,否則我們将不得不吞食各種悲慘而又無可挽回的惡果。

上述問題的另一個極端則是 “富足論者” 或技術樂觀主義者。他們認為,無論是自然資源還是技術能力,其枯竭都是極為遙遠的事情。這種樂觀的觀點表明,我們能夠實作持久的經濟增長和生活水準的提高,人類的智慧足以應付任何資源限制或環境問題。 如果石油耗盡了,還有大秘的煤。如果這還不夠的話,不斷上漲的能源價格會引發太陽能、風能和核能方面的開發。在他們看來,技術、經濟增長和市場力量就是人類的救世主,而絕不是禍根。朱利安.西蒙就是技術樂觀主義者的傑出代表,他曾這樣寫道:

不妨随便問問滿屋子的人,我們的環境是變得越來越髒,還是越來越幹淨?大多數人必答曰越來越髒"。然而一個不争的事實卻是,美國(和其他富裕的國家)現在的空氣呼吸起來要比過去幾十年更安全。污染物數量,特别是作為主要污染物的顆粒已經下降。就拿水資源來說吧,自從1961年開始有資料統計以來,美國所檢測地區中的可飲用水的比例一直是在增加。我們的環境正變得越來越健康。而且不管從哪個角度看,這種趨勢都将持續下去。

一般說來,主流經濟學家們總是試圖站在環保人士 和訂足論者這兩個極端之間。 他們承認人類利用地球上的資源已經很多年了。經濟學家們一般都強調這一點,即經濟的有效管理需要自然資源和環境資源的合理定價。在本東我們将簡要地介紹對稀缺的自然資源進行定價和 對環境進行管理的若幹觀點。

資源種類

什麼是重要的自然資源?它們包括土地、水和大氣。肥沃的土壤為我們提供了糧食和美酒;地表下蘊藏着石油和礦藏。水為我們提供魚、娛樂,以及非常有效的的運輸方式。寶貴的大氣層不但為我們提供可供呼吸的空氣、日落的美景,還提供飛機的飛行空間。自然資源(包括土地)與勞動、資本一樣,也是一種生産要素。它們之是以是生産要素,是因為我們從它們的服務中能夠獲得産出或滿足。

在分析自然資源時,經濟學家常從兩個角度區分它們。其中最重要的區分是資源是可分撥的還是不可分撥的。當廠商或消費者能夠獲得商品的全部經濟價值時,商品被稱為可分撥資源 (appropriable)。可分撥的自然資源包括土地(當農夫出售土地上生産的小麥和酒時,土壤肥力的經濟價值為農夫所得)、像石油和天然氣那樣的礦産資源(所有者可以在市場上出售礦産品獲得其經濟價值),以及森林(所有者可以向出價最高的人出售土地或樹木)。在一個運作良好的競争性市場,可分撥的自然資源會被有效地定價和配置設定。

第二種自然資源,即不可分撥資源 (inappropriable),是其成本或收益不能完全歸屬其擁有者的資源。換句話說,不可分撥的資源是一種具有外部性的資源。(回憶一下,外部性是指那些生産或消費對其他團體強征了不可補償的成本或給予了無需補償的收益的情形。)

不可分撥的資源的例子在地球的每一個角落都可以找到。讓我們舉一個像鲸魚、鮪魚、青魚、鮮魚等重要魚類存量下降的例子。一群鮪魚不僅能作為晚餐的食物,而且是繁殖下一代鮪魚的母體。然而,這種繁殖潛力沒有反映在市場價格之中。于是, 當一隻捕魚船捕撈一條黃色尾巴的鮪魚時,它沒有因消耗未來生殖潛力的行為而向社會提供補償。這就是在沒有對捕魚行為加以管理的情況下會有過度捕撈傾向的原因。

這就導出了自然資源和環境經濟學中的一個中心結論:

當市場參與者不能完全獲得使用自然資源的成本或收益時,外部性就會發生,市場就會提供錯誤的信号和扭曲的價格。一般說來,對于外部不經濟的産品,市場會生産過度;而對于外部經濟的産品,市場又會生産不足。

運用資源的方式, 取決于資源本身是可再生的還是不可再生的。不可再生資源 (nonrenewable resources) 是指那些供給址基本固定的資源。一個明顯的例子是礦物燃料,它們在幾百萬年前沉入地層,相對于人類文明的時間規模來說,它們可以視為不可再生的。另外還有非燃料礦物資源,例如銅、銀、金、石頭和沙子。

第二類是可再生資源 (renewable resources),它們的效用能夠被有規律地補充,而且隻要管理得當,它們就能産生無窮無盡的效用。太陽能、耕地、河水、森林以及魚群都是很重要的可再生資源。

有效利用這兩種資源的原則表現為非常不同的要求。不可再生資源的有效利用,要求數量有限的資源在使用時間上能夠安排得合理有序:是應該現在就使用低成本的天然氣,還是儲存起來供今後再用?相反,對于可再生資源來說,明智的做法是通過合理的方式保證能夠不斷地獲得這種資源的效用,例如,适當地管理森林,保護生殖期的魚群, 監管河流湖泊的污染狀況。

本章讨論的是自然資源經濟學。這一節我們首先集中探讨土地資源,力圖把握這種數量固定的資源的背後的定價原則和機制。第二節 (B節)我們将轉向環境經濟學,讨論若幹針對空氣、水和土地的污染等問題重要的公共政策,還有氣候變暖等全球性問題。

固定的土地和租金

土地是最有價值的自然資源。在法律上,“土地”的所有權包括一系列的權利與義務,例如占有的權利、耕種的權利、拒絕使用的權利,以及進行建築的權利。除非你計劃在氣球上經營你的公司,否則土地對任何商業活動都是一種基本的生産要素。土地的一個不尋常的特征是:數量固定,對價格完全缺乏彈性。

作為固定要素收入的租金

固定要素的價格稱為租金 (rent),或純經濟租金(pure economy rent)。經濟學家所說的“租金”,不僅是就土地要素而言,而且還用它來讨論所有供給固定的要素。如果你每年支付阿萊克斯·羅德裡格斯300萬美元,以使他為你的棒球隊效力,那麼這筆錢就可視作為使用他這種獨特的要素而支付的租金。租金以機關時間和機關固定要素的美元數計價。亞利桑那的荒漠土地的租金每年每英畝可能隻要50美分,而紐約或東京中心的土地的租金每年每英畝可能就是100萬美元。一定要記住“租金”一詞在經濟學中特殊而具體的含義,即租金是對使用供給固定的生産要素的支付。日常生活中的“租金”通常包括其他的意思,如對租用較高價的電梯大廈或建築所支付的費用。

【租金(或純經濟租金)是對使用供給固定的生産要素所支付的報酬。】

【市場均衡因為土地的供給是固定的,是以土地的供給曲線是完全沒有彈性的,即是垂直的。在圖14-1中,需求和供給曲線相交于點E 點。土地的租金必須趨近這個均衡價格。為什麼呢?】

如果租金高于均衡價格,所有廠商需要的土地數址就會少于所能供給的現存的土地數批。有些土地所有者就不能将其土地租出去;他們不得不以較低的租金出租自己的土地,于是土地租金就會降下來。同理,租金也不會長時間停留在均衡水準以下。隻有在土地的需求量正好等于固定供給時(此時為競争性價格),市場才會處于均衡。

假定土地隻能被用來種植玉米,如果對玉米的需求上升了,玉米地的需求曲線就會向右上方移動,租金就會上升。這說明了土地的一個重要特征:土地價值高是因為玉米價格高。這也是要素需求作為一種派生需求的很好的例子一對要素的需求是由對要素所生産的産品的需求所派生出來的。

因為土地的供給沒有彈性,且土地總是為了它能生産的産品而發揮作用,是以土地的價值完全是由其能夠生産的産品的價值派生而來,反之則不成立。

對土地征稅

土地供給數量固定這一事實引出了一個很重要的結論。考慮圖 14-2 中的土地市場。 假設政府對所有的土地租金開始征收50%的稅,注意對建築或新增設施不征稅。

征稅後人們對土地的總體需求并沒有改變。在圖14-2 中,當價格(含稅)為200美元時,人們對土地的需求仍然等于土地的固定供給數奻。于是,由于土地供給固定,土地服務的市場租金(含稅)也就完全不會變動,仍在初始的市場均衡點E。

那麼,土地所有者得到的租金将會有何變化?由于需求和供給的數量并沒有變化,是以市場價格不會受稅收影響。于是稅收完全是從土地所有者的收入中扣除的。

我們可以在圖 14-2 看到這種情況。農場主付的錢和 土地所有者收到的錢現在完全是兩碼事了。對土地所有者來說,當政府介入拿走 50%的租金時,其效應同所有者的淨需求從DD降到D'D'的影響一樣。土地所有者稅後的均衡收入現在隻是E'。稅收全部由供給完全無彈性的要素的所有者承擔。

土地所有者肯定會抱怨。但在完全競争條件下,他們對此無能為力。因為他們不能改變土地的總供給,而且土地總要被用來獲得些什麼,得到半個面包總比沒有面包要好。

此時,你可能想了解這種稅收對經濟效率的影響。令人吃驚的結果是,對租金征稅不會引起扭曲或經濟的無效率。這一驚人結果出現的原因是,對純經濟租金征稅不會改變任何人的經濟行為。需求者沒有受到影響,因為他們的意願價格沒有改變;供給者的行為也沒有受到影響,因為土地的供給是固定的,不可能作出反應。于是,稅後的經濟會同稅前完全一樣地運作,土地稅沒有帶來扭曲或無效率。

對純經濟租金征稅不會導緻扭曲或無效率。

亨利·喬治的單一稅運動

純經濟租金理論是 19 世紀後期單一稅運動的基礎。當時,由于世界各地的人向美國移民,美國的人口迅速增長。随着人口的增長和鐵路延伸到美國西部,地租飛漲,為那些預先購買了土地的幸運的或有遠見的人帶來了豐厚的利潤。

有人問, 為什麼允許這些土地所有者獲得那麼多 的非勞動所得的土地增值呢?一位對經濟學進行過很

多思考的記者亨利·喬治 (1839-1897),在其暢銷書《貧困和進步》(1879年)裡集中表達了這種情緒。他在書中建議,應當把對土地征收财産稅作為政府融資的主要途徑,同時削減或免除其他所有的對資本、勞動以及土地新增設施的稅收。喬治認為,這種單一稅收能夠在不損害經濟生産效率的情況下,改善收入配置設定。

盡管美國經濟顯然沒有向單一稅理念的方向走得太遠,但喬治的許多見解得到了後來幾代經濟學家的重視。在20世紀20年代,英國經濟學家弗蘭克·拉姆塞通過分析不同種類稅收的效率,發展了喬治的方法。這帶來了效率原理(或拉姆塞原理)的發展。這種分析表明, 當一個部門的供給或需求的價格彈性非常小的時候,對其征稅所導緻的扭曲最小。

拉姆塞稅收背後的推理與圖14-2中所示基本一樣,如果一種商品的供給或需求高度缺乏彈性,對該部門征稅将不會對于生産和消費産生什麼影響,所導緻的扭曲将會非常小。

在本章的導論部分,我們就了解到一些關于環境問題的争論。一則嚴厲的警告來自保羅·埃爾利希和安·埃爾利希。2008年這兩位環境保護主義者曾這樣表達了他們的擔憂:

我們人類已經摘完了低處的果實, 使用完了最豐饒的土地。為了養活不斷增長的人口, 所冶煉的金屬必須來自更貧富的礦石,而天然氣和水資源将需要從更深的地井中才能獲得, 而且還需要運扴得更加遙遠。所謂的“臨界”土地,即通常我們賴以生存的和保持基本的生态系統生物多樣性的最後大學營,将日益需要生長更多的莊稼,以維持人和牲畜的生存,還有各種運動休閑車 (SUVs) 的家用……全球氣候變暖勢必是一個主要的威脅,盡管它可能還不是最大的一個環境問題。土地用途的變化、地球中毒、流行病大範圍蔓延的可能性的增加, 還有關于稀缺資源的沖突,以及沖突中有可能的核武器使用, 乃至所有與人口有關的隐患, 都将會日益顯示它們對于人類的威脅。

然而,許多技術樂觀主義者卻認為,這些擔憂未免顯得有些誇張。我們的任務是努力獲悉那些能夠控制環境惡化的經濟力量。在這一節中,我們将揭示環境的外部性特征,說明為什麼它們會造成經濟的無效率,并分析可能的解決方式。

外部性

我們已經接觸過外部性這個概念,其含義是一種向他人施加不被感覺的成本或效益的行為,或者說是一種其影響無法完全展現在它的市場價格上的行為。

外部性表現為多種形式:有些外部性是正的,有些則是負的。當一個廠商将有毒的廢水排放到溪流中時,魚和植物會被殺死,溪流的景觀價值也會降低。因為該廠商并不需要就其對溪流的損害向人們進行補償,是以這是一種負的或有害的外部性。當你接種了一種新的流感疫苗時,那些并沒有接種新疫苗的人們也将因你而獲益,因為他們能夠感染流感病毒的機率減少了。這就是一種正的或者說有益的外部性。

有些外部性具有普遍的影響,而有些隻涉及到很少的人。在中世紀,如有淋巴腺鼠疫病毒攜帶者進了城,那麼城裡所有的人可能會患黑死病而死亡;而在有風的日子裡,如果你在足球場上嚼洋蔥,外部性的影響就不容易被人注意到。

公共品和私人品

為了說明外部性概念,讓我們看看公共品這個極端的例子,公共品是這樣一種産品或服務,其向所有的人提供和向某一個人提供的難度是相同的。

公共品的典型例子是國防。對社會來說,沒有什麼比國家安全更重要了。但國防作為一種經濟品,與面包等私人品完全不同。10塊面包可以按人頭分成許多份,而且我吃過的面包别人就不可能再吃一遍。而國防一旦被提供,就會對所有人産生相同的影響。無論你是鷹派還是鴿派,是和平主義者還是好戰主義者,是老人還是青年,是文盲還是飽學之士,你都會和該國所有其他居民一樣獲得軍隊所提供的相同的安全保護。

一個明顯的對比是:提供像國防這樣的公共品的生産水準的決策,會涉及到保護我們每個人的潛艇、巡航飛彈和坦克等。相比之下,消費私人品(如面包)的決策則完全是一種私人行為。你可以吃4片、2片或者不吃,總之,這完全是你個人決定的事,而無需確定其他人都有一定量的面包可以消費。

國防是公共品中一個引人關注的極端例子。但是,如果你再想想天花疫苗、哈勃望遠鏡、幹淨的飲用水以及許多類似的政府項目,那麼你就會發現公共品的基本特征。可歸納如下:

【公共品 (public goods, 也譯“公共物品”或“公共産品”一譯者注)是指那種不論個人是否願意消費,都能使整個社會每一成員獲益的物品。私人品 (private goods) 恰恰相反,是那些可以分割、可以供不同人消費,并且對他人沒有外部收益或外部成本的物品。公共品的有效提供通常需要政府行力,而私人品則可由市場進行有效地配置設定。】

全球公共品

也許最棘手的市場失靈就是全球公共品了。全球公共品指的是其影響不可分割地蔓延到整個地球的一種外部性。重要的例子包括減緩全球變暖(本章後面 将進行讨論)、防止臭氧的消耗、為防止禽流感進行的研發。全球公共品的問題之是以特别難以處理,是因為缺乏有效的市場或政治機制進行有效地配置。市場失靈是因為個人沒有适當的積極性進行生産,而各個國家又無法獨享全球公共品投資的收益。

全球公共品與其他物品有何不同?如果一場大風暴毀了美國的玉米收成,價格體系會引導消費者和農民重新達到供需平衡。如果美國的公路系統需要現代化,選民将遊說政府開發更有效率的運輸系統。但如果全球公共品問題出現,例如全球變暖或抗生素的研發,則市場參與者和單一國家将都沒有适當的積極性去尋找有效率的結果。任何個人或國家的投資的邊際成本都會遠遠低于全球居民的邊際收益,是以投資不足是必然的結果。

外部性引起的市場無效率

亞伯拉罕·林肯曾經說過,政府應當“為人們做那些他們想做,但僅憑個人力量又根本無法做到或做好的事情”。控制污染合乎這一标準,因為市場機制無法對污染者進行适當的限制。廠商們既不會自願地減少有毒化學物質的排放,也不會改變将有毒的廢物倒入垃圾場的 行為。控制污染一向被認為是政府的合法職能。

對無效率的分析

為什麼像污染這樣的外部不經濟會導緻經濟的無效率?假定有一個以煤為原料的火力發電廠(黑亮電廠)排出大批含二氧化硫的有毒煙霧,進而造成外部不經濟。部分硫化物當然也會影響廠家本身,廠房是以需要經常重新粉刷,同時員工醫療費用也會增加。盡管如此,損害的主要影響對該廠來說還是 “外部的”,它影響的是整個地區:給植被和建築物帶來問題,導緻附近居民患上多種呼吸道疾病,甚至還會出現孕婦流産和嬰兒夭折等一系列問題。

作為一家以利潤最大化為目标的廠家,黑亮電廠必須決定它應該排放多少污染物。若對污染置之不理,它的勞工、廠房和利潤都将會受到損害。另一方面,如果對所排放的氣體都加以淨化的話,則需要付出昂貴的成本。完全徹底的淨化費用肯定太大,會使黑亮電廠無法在競争市場上生存。

是以該廠家管理者會選擇一個利潤最大化的水準減少污染。在該水準,電廠從多淨化1機關污染或 “污染 減少 1 機關” 中所獲得的效益(私人的邊際收益),正好等于多 “減少1機關污染” 所增加的成本(淨化的邊際 成本)。根據經濟和工程核符,當電廠淨化污染物的數量是50噸時,廠商的私人利潤最大化。在這個水準上,廠 家的私人邊際收益正好等于淨化污染物的私人邊際成本,即每噸10 美元。換言之,當黑亮發電廠隻從私人成本收 以角度考慮問題并以最小成本進行發電時,它就會排出350 噸的污染物,而隻淨化 50 噸。

然而,現假定一組環境學家和經濟學家要檢測整個社會而不僅是一個黑亮電廠的淨化效益。在檢測總的影響時,審計員們發現,控制污染的社會邊際收益(包括增進健康和提高鄰近地區的資産價值)是上述私人邊際收益的 10 倍。黑亮電廠每淨化 1 噸額外的排放量所帶來的私人收益是 10 美元,還有 90 美元的附加外部收益是造福社會的。為什麼黑亮電廠不将附加的 90 美元社會收益統計入賬呢?因為那對廠商來說是外部的,對利潤毫無影響。

我們現在了解了污染和其他外部性如何導緻了經濟無效率的産生:在沒有管制的情況下,廠商會采用使淨化污染的私人邊際收益等于淨化污染的私人邊際成本的方法,來決定利潤最大化條件下的污染水準。當污染外溢的影響很嚴重時,私人均衡水準勢必缺乏效率,進而導緻高程度的污染和低水準的淨化行為。

【符合社會效率标準的污染 在私人控污決策缺乏效率的 條件下,能否找出更好的解決辦法呢?通常,經濟學家們通過平衡社會成本和收益的辦法來确定符合社會效率标準的污染水準。更明确地說,達到社會效率标準需要控污的社會邊際收益等于控污的社會邊際成本。】

那麼有效的污染水準該怎樣确定呢?經濟學家提供了一種方法叫做成本——收益分析, 效率水準由一種行為的邊際成本和邊際收益的均衡來決定。在黑亮電廠的例子中,假定專家們研究了減少污染和影響環境的成本資料後發現:當控污隊從50噸上升到250噸時,社會邊際成本會等于社會邊際收益。在這個有效率的污染水準,他們發現控污的邊際成本是每噸40美元,此時,控制最後1機關污染所帶來的社會邊際收益也是每噸40美元。

上述的排放水準是符合社會效率标準的,因為在這一排放水準上産生的社會淨效益最大。 隻有在這個排放水準上,控污的社會邊際成本才等于社會邊際收益。再重複一下,在許多場合,我們發現當一種行為的邊際成本等于邊際收益的時候,該行為的結果是最有效率的。

成本一收益分析說明了為什麼“無風險”或“零排放”政策通常是很浪費的。将污染降低到零排放通常會使控污成本上升為一個天文數字,而減少最後幾克的污染物所帶來的邊際收益卻少得可憐。并且在有些情況下,要達到持續零排放幾乎是不可能的。按照零風險原則,計算機工業就應當關閉,所有的汽車交通也應當被禁止。現實中通常的情況是,經濟效率要求達成一個折中方案,即産業的額外産出的價值正好同額外污染的損失相均衡。

【沒有管制的市場經濟會産生一定水準的污染(或其他外部性),在這個水準上,控污的私人邊際收益等于私人邊際成本。效率要求控污的社會邊際收益等于其社會邊際成本。在一個沒有管制的經濟中,會産生過少的控污行為和過多的污染。】

對危害的估價

制定有效的環境政策所遇到的一個主要困難是,我們需要去估計污染控制和其他政策的價值。如果受影響的隻是市場産品和服務的話,那麼相應的測量就會比較簡單明了。例如, 如果氣候變暖導緻小麥減産,我們可以通過觀察小麥的淨産值變動來測量。同樣,如果建立一條馬路需要拆掉某些人的房子,則我們可以計算這些住所替代品的市場價值。

然而不幸的是,對于許多類型的環境危害,我們很難對其損失進行價值估計。舉例來說,環保人士最近呼籲政府出台一項停止在太平洋西北部伐木的禁令,以保護斑點貓頭鷹的栖息地。這意味着将會犧牲掉數以千計的伐木勞工的就業機會,并且木材的價格會是以提高。但在另一方面,考慮到斑點貓頭鷹的逐漸消失,我們又如何計量斑點貓頭鷹持續生存下去的價值呢?再舉個例子,在阿拉斯加的威廉王子海峽,埃克森公司的瓦爾代茲号油輪的洩漏污染了海灘,危害了野生動植物。那麼海獺的生命究竟值多少錢?

經濟學家們已經找出了許多種方法來估笲那些無法直接用市場價格來表示的某種行為及其影響(比如上述貓頭鷹和海獺的例子)的價值。最可靠的方法是首先檢查環境污染對不同活動的影響,然後再計算這些活動變化的市場價值。例如,在估計二氧化硫排放址的影響時,環境經濟學家首先估計高排放扯對健康的影響,然後根據調查或根據人們實際行為來估計健康狀況的變化,最後确定這些變化的價值。

估計涉及生态系統和不同物種生存的價值往往是最困難的情況。為了保證斑點貓頭鷹幸存下來,社會應該支付多少價值呢?大多數人從未見過斑點貓頭鷹,就像從未見過引吭高歌的仙鶴或威廉王子海峽一樣。盡管如此,他們還是願意對這些自然資源的價值進行估員。有些環境經濟學家用或發價值的概念來表示人們願為假定的情形(例如保護某些自然資源不受傷害)所支付的價格。這種方法能得到需要的答案,但這些答案并不總是可靠的。

【幾乎沒有人會懷疑健康和潔淨的環境會有很高的價值這一命題,但計量環境的真實價值,尤其是非市場部分的價值确實是一個難題。】

污染的圖形分析

我們可以通過圖14-3來說明這些觀點。具有正斜率的MC是控污的邊際成本曲線,具有負斜率的曲線是減少污染的邊際收益曲線。上面的MSB線是減少污染的社會邊際收益曲線,下面的MPB線是減少污染的私人邊際收益曲線。

污染的圖形分析提示

在分析污染時将控污或淨化視為“益品”是很有用的。在圖上,我們在縱軸上衡量邊際成本和收益,在橫軸上衡量控污或污染清除量。這裡的技巧在于記住控污是一種 “益品”,是以它在橫軸上是正值。同樣,你也可以用距原點很遠的400機關作為新的原點,而将污染作為一種(害品)并用負值去計量。可見,零控污量就是400機關的污染,而控污400機關則意味着污染為零。

沒有管制的市場均衡點為I, 在I點私人邊際成本和收益相等。在這一點,隻有50噸污染被控制,每噸的私人邊際成本和邊際收益是10美元。但是,沒有管制的市場是缺乏效率的。通過一個實驗将控污量提高10噸,我們将行到1點是缺乏效率的:邊際收益和成本如I點右側的條狀部分表示;對于增加的淨化量,邊際收益是MSB 曲線下的整個條狀區域, 而邊際成本是MC曲線下的區域;淨收益是兩條曲線之間的條形陰影部分。

在E點則實作了有效率的污染水準,在該點,控污的社會邊際收益等于邊際成本,且MSB和MC均為每噸40美元。同時,因為MSB和MC相等,增加微量的控污量在兩條曲線之間并無差異,是以對額外的污染控制來說沒有淨收益。相對于無管制的情形,我們還可以把從陰影部分到E點的所有代表淨收益的小條塊加總,計算有效解決方式下的淨收益。 這一計算表明,區域ISE代表了有效控污後增加的收益。

矯正外部性問題的政策

對付由外部性造成的無效率的武器是什麼呢?最常見的方法是政府的反污染計劃,即通過直接控制或經濟激勵來引導廠商矯正外部性。更細緻的辦法是明确并加強産權管理,以促成私人部門之間通過協商達成更加有效的解決辦法。本部分我們将讨論這些辦法。

政府計劃

【直接控制:幾乎所有的污染和其他影響健康與安全的外部效應,政府均依靠直接的管制加以控制;這通常被稱為社會管制。例如,1970年的《空氣潔淨法》将三種主要污染物的規定排放量降低了90%。1977年,要求新的廠家必須減少90%的硫化物排放量。根據過去幾十年公布的一系列管制條例,廠商們必須逐漸停止使用破壞臭氧層的化學物質。這就是管制的作用。】

政府怎樣實施污染管制呢?我們繼續讨論黑亮電廠的例子。國家的環境保護局可能會要求黑亮電廠将淨化量提高到250噸。在指令——控制型管制下,管制者隻需給出所要求的控污技術和施工場地的詳細規定,指令廠商執行即可,該廠商或所有廠商幾乎沒有什麼想點新招或者讨價還價的餘地。如果标準被合理地确定下來(一個很重要的 “如果” ),結果就可能達到本節前面所談的有效率的污染水準。

理論上管制者可以選擇控污法令保證經濟效率,但在現實中這一點卻不大可能。事實上,許多污染管制苦于越來越多的政府失靈。例如,污染管制經常在未對邊際成本和邊際收益進行比較之前就拍闆定奪了,而沒有這種比較就根本無法确定有效率的控污水準。

此外,标準天生就是一種笨拙的東西。有效率的控污水準要求各種污染源的控污邊際成本都相等。指令—控制型管制通常不考慮廠商、區域和産業之間存在的差别。是以,管制對大企業和小企業、城市和農村、高污染和低污染的産業都是“一刀切”的。即便A廠商一噸淨化量的成本僅為B廠商的一小部分,但兩個廠都被要求達到同樣的标準。結果低成本的廠商得不到任何激勵将污染降至污染标準以下,即使這樣做會更經濟。進一步的研究還表明,由于使用指令—控制管制法,實作環保目标産生了不必要的成本。

市場辦法:排放費。為避免直接控制存在的缺陷,許多經濟學家建議環境政策應更多依靠市場機制。方法之一就是收取排放費,即要求廠商為它們的污染支付等于其外部危害的稅款。如果黑亮電廠對該社群造成的外部邊際成本是每噸 35 美元,那麼合适的排放費就應為每噸35 美元。這實際上是為了讓廠商支付其行為的社會成本,而将外部效應的影響内部化。 黑亮電廠計算它的私人成本後會發現,在圖 14-3 的 E 點,再增加 1 噸污染會花費它 5 美元的内部成本和 35 美元的排放費,邊際污染成本總共是每噸40美元。通過比較新的私人邊際收益(私人收益加排放費)和邊際控污成本,廠商将會把它的污染水準控制到效率水準。如果排放費是通過精确計算的(有一個很重要的“如果” ),那麼,追求最大利潤的廠商就會被一隻修正過的“看不見的手”引導至有效率的水準,在該點污染的社會邊際成本和社會邊際收益是相等的。

另一種分析方法如圖14-4 所示,它與圖14-3 相似。運用直接控制法,政府指令廠商減少250 噸污染物(或排放不超過150 噸)。這将使排放标準落在粗的垂直線上。

如果該标準設定正确,廠商就将會接受控污的社會效率水準。是以,由于有效率的管制,廠商将會選擇E點,該點的社會邊際收益MSB等于邊際成本MC。

我們也可以通過圖 14-4 看到排放費是怎樣起作用的。假定政府要對廠商每噸污染物收取35美元的排放費。加上排污費,控污的私人邊際收益将會從每噸5美元上升到 40 美元。在圖 14-4 中總的私人邊際收益表示為加總的邊際收益曲線。面臨這種新的激勵,廠商當然會選擇圖14-4中的有效率點E。

【市場辦法:可交易的排放許可證發放排放許可證是無需政府征稅的一種新辦法。采用這種辦法,政府确定污染水準并将排放額度适當地在廠商中間配置設定,而不再是告訴廠商必須為每噸污染物繳納多少稅款,然後允許廠商自己選擇污染水準。許可證的價格由許可證市場的供給和需求來決定,數額上相當于排放費。假設廠商知道它們的生産和控污成本,交易許可證将産生與排放費一樣的結果。】

經濟創新:污染許可證交易

大多數環境管制利用指令—控制的辦法限制個體(如能源制造廠或汽車廠)排放污染物。但這種方法并不适合于所有的污染物排放。更重要的是,它實際上使得所有的計劃都會産生無效率,因為它不滿足所有排放都有相同的邊際成本這個條件。

1990年,美國政府在它的環境控制計劃中,宣布了一種用以控制二氧化硫這一最有害的環境污染物的全新方法。在1990年《空氣潔淨法》修正案中,政府發行了一定數量的污染物排放許可證。從1990年起,全國允許的總排放量已經逐年減少。這一計劃的創新之處就在于許可證可以自由交易。電力産業得到污染許可證,并被允許它像豬肉或小麥一樣進行買賣。那些能以較低成本降低硫化物排放的廠商會這樣做一 賣出它們的許可證;另外一些需要為新工廠争取更多額度許可證的,或沒有減少排放餘地的廠商會發現,比起安裝昂貴的控污裝置或是倒閉來說,購買許可證或許更經濟一些。

環境經濟學家相信,激勵的增強有助于實作雄心勃勃的目标,而且其成本比傳統的指令—控制型管制要低。緬因州科爾比學院的經濟學家湯姆·泰坦伯格 (Tom Tietenberg)的研究表明:傳統方法的成本要比有成本效益的管制(如買賣排污許可證)高出2~10倍。

排污許可證市場的運作産生了令人驚奇的結果。最初,政府預計在開始幾年許可證的價格應在每噸二氧化硫300美元左右,但實際上,市場價格下降到每噸100美元以下。成功的原因之一是這一計劃給了廠商足夠的創新激勵,廠商發現使用低硫煤比早先預想的要容易,而且更便宜。對于那些主張環境政策應以市場手段為基礎的經濟學家們來說,這個重要的實驗可以提供一個強有力的論據。

私人方式

人們通常認為某種形式的政府幹預在克服污染和其 他外部性導緻的市場失靈問題時是必不可少的。實際上,在有些情況下,明确清晰的産權可以取代政府管制或稅收,進而解決外部性問題。

私人部門克服外部性的一種方法是依靠責任規則,而不是直接的政府管制。在這種方法下,外部性問題的制造者有法律責任向受害人進行賠償。事實上,建立一個恰當的責任系統,外部性就被内部化了。

在某些領域,這類規則已經确立和頒布。例如,在大多數州,如果你被一個冒失的司機撞傷,你可以依法索賠。或者,你因不合格的産品而受傷或生病,公司都将負擔産品責任。

責任規則從理論上講,是将生産非市場化的成本進行内部化的一個很好的方法,但是在現實中,責任規則的應用卻十分有限。它通常需要高昂的訴訟成本,這增加了原有的外部性成本。而且,由于産權并不完全(例如,涉及清新的空氣時),或者外部性牽涉到大量的企業(例如,将化學物質倒入溪流中),許多受害方很難或根本無法起訴。

私人部門所采用的第二種方法依賴于明晰的産權和 不同利益集團的談判。這種方法是由芝加哥大學的羅納德·科斯(Ronald Coase)發現的,他指出:有關當事人自願協商常常可以得到一種有效率的結果。

例如,假設我是一個農民,我用的化肥流到了下遊,毒死了你魚塘的魚。并且進一步假設你無法起訴我毒死了你的魚。如果你的養魚業足夠賺錢的話,即使你無法起訴我,你也會努力地促使我減少化肥的用批。換句話說,如果将我們兩家的業務重組并能産生淨利潤的話,則我們兩人都會有足夠的動力坐到一起,就有效率的化肥流出水準達成一緻的意見。而且,即使沒有任何政府的控污計劃,這種動力都會存在。

【隻要産權清晰,交易成本很低,尤其是當隻有很少的利益相關方時,健全的責任規則或談判有時也能保證在存在外部性的情況下産生有效率的結果。】

氣候變化:減緩抑或不減緩

在所有的環境問題中,沒有什麼比溫室效應所引起 的全球變暖的威脅更讓科學家們感到焦慮了。氣象學家和其他科學家警告說,由于燃燒礦物燃料所産生的大隊諸如二氧化碳一類氣體的累積,在下一個世紀将會引發 全球氣溫變暖以及其他重大的氣候變化。通過氣象模型,科學家指出,如果目前的趨勢持續下去,到下一個世紀,全球氣溫将會升高4~8華氏度。這将是人類文明史上從未有過的高溫。

溫室效應是很早就存在的公共品問題;今天的行為将影響下幾個世紀全球人類的生存氣候。近期,我們開始面臨着控制二氧化碳排放的成本:許多國家已經開始節能和使用替代 能源(太陽能或核能)來減少礦物燃料的使用,此外還有植樹造林和其他一些方法。這些都意味着在短期内,我們不得不選用較高成本的能源、保持較低生活标準和較低消費水準。我們降低排放量的效益在未來很多年後勢必得以實作。到那時,較低的排放水準會減輕未來的氣候災害一對農業、海灘和生态系統的破壞力會減弱。

經濟學家研究氣候變化的經濟影響,為的是尋找可供政府采用的對策。經濟研究表明,發達國家,如美國的市場經濟可能在未來的數十年内相對不受氣候變化的影響;而農業、森林、漁場以及像珊瑚礁一樣難以管理的生态系統,很可能是受影響的主要對象。

制定控制氣候變化的有效戰略需要測定減少CO2排放批的邊際成本和邊際收益。圖 14-5的MC曲線顯示了減少污染的邊際成本,MSB表示社會邊際收益。縱軸衡量的是成本和收益,機關是美元,橫軸則衡量CO2 排放的減少量。圖中的點 E 代表有效率的點,在該點,減緩氣候變化的社會邊際收益等于減少排放的邊際成本。這一點使減少排放的淨收益最大化。相反,純粹的市場解決方案會使得排放減少量在原點,此時MSB遠遠高于取值為零的MC。而極端的環境主義者的解決方式,即試圖使排放批減少到0, 則會在圖右側的邊緣部分,此時MC遠遠超過MSB。

如何才能達到代表有效率的CO2 排放減少水準點E呢?既然CO2來源于含碳燃料的燃燒,于是就有人提出對含碳燃料征收“碳稅”。含碳較多的燃料(如煤)要比含碳少的燃料(如天然氣)負擔更重的稅。經濟學家已經發明了有效估計碳稅的一些模型——這些模型能夠使高稅率帶來的經濟成本與降低全球變暖引起的損害所獲得的收益相平衡。它們能在政策制定者們制定制止全球變暖的政策時起到指導作用。

全球公共品與《京都議定書》

在本章前面我們讨論了全球公共品。國家間應對全球公共品的方法是簽訂條約式的國際協定。這些協定的目的是,在污染博弈中從無效率的不合作轉向有效率的合作。但是達成有效率的協定往往很困難,緩和全球變暖的努力就是一個很好的例子。盡管科學家 提出氣候變化的警告已經有 30 多年,但一直到1992年才有了第一個主要的關于氣候變化的國際性協定:《氣候變化協定備忘錄》(FCCC)。FCCC包含了這樣一些非限制性的條款:高收入國家承諾限制CO2等溫室氣體的排放。

當自願措施失效時,一些國家在1997 年又對關于氣候變化這一主題進行了談判并簽訂了《京都議定書》。在這一協定中,高收入國家和全社會主義國家都做出了有限制力的承諾, 即在 2010 年以前将溫室氣體的總排放量減少5%(與 1990 年相比),且每一國家都有一個具體的目标。以美國二氧化硫交易制度的經濟學 理論和經驗為基礎(上面讨論過),《京都議定書》還包括了允許國家間買賣排放權的條款。而當布什政府在2001年宣布美國退出《京都議定書》時,該協定便開始變得撲朔迷離起來。

經濟學家們已經對關于全球變暖等問題的解決方 法進行了詳細的讨論。一個分析結論認為問題的關鍵 在于能否確定市場當事人承擔他們行為的全部成本。目前,環境變化的外部性在大多數國家還沒有“内部化”,因為CO2 的排放價格為0。在沒有合适的價格信号情況下,讓數以萬計的廠商和消費者作出減少含碳燃料使用的決定是不現實的。經濟學家的讨論還指出,在經濟全球化潮流中, 世界各國參與, 而不僅僅是高收入國家參與這一點, 對減緩氣候變暖是至關重要的。若将像中國和印度這樣能源密集型的開發中國家的排放列在減排約定之外, 則達成全球排放目标的成本勢必大大增加, 當然這是就相對于一個符合成本效益原則的全球協定而言。

《京都議定書》第一回合已在2008年實施,但它的有效期隻到2012年。許多關心全球未來的人正在觀望奧巴馬新一屆政府是否會加入到這方面的努力之中;此外還有長期解決方案是否能被設計出來,并能加以實施和生效等問題。

“争吵和污染”,還是“推理和計算”

我們已經看到許多環境主義者正在詢問一些令人沮喪的關于人類未來的問題。考察過這個領域之後,我們能得出什麼樣的結論呢?就個人來說,他們很容易對人類了解和處理全球環境威脅的能力産生樂觀或悲觀的看法。另一方面,很顯然,我們正在駛向一個未知的海域; 在耗盡許多資源的同時,我們正以一種無法逆轉的方式改變着其他資源;我們正以一種不甚了了的方式與我們的世界進行着賭博。正如有曆史記載的早期人類一樣,今天的人們也喜好争論,他們制造了極其有效的武器來對争論者進行反擊。與此同時,我們的觀察和分析能力也是重要的、更令人生畏的武器。

一方面是我們不斷的争論與污染的行為,另一方面則是我們推理與計算的能力,在這二者的競賽中,哪一方将會占上風呢?是否有足夠的資源能讓今天的窮人也享受到高收入國家那樣的消費水準呢?或者說富人會向他們提供向上爬的階梯嗎?這些深奧的問題,我們迄今 還沒有得到最後的答案。但是許多經濟學家相信,答案的核心在于利用市場機制,努力減少污染以及其他影響經濟增長的環境因素。明智的決策,加上适當的動力,一定能保證人類不僅可以繼續生存,而且還會迎來長遠的發展和繁榮。

下一章,薩缪爾森将對資本、利息和利潤展開讨論。

感謝您的閱讀。整理文稿不易,如果您喜歡我的文稿,請您點贊,關注,轉發,讓更多熱愛閱讀和思考的人們相聚。