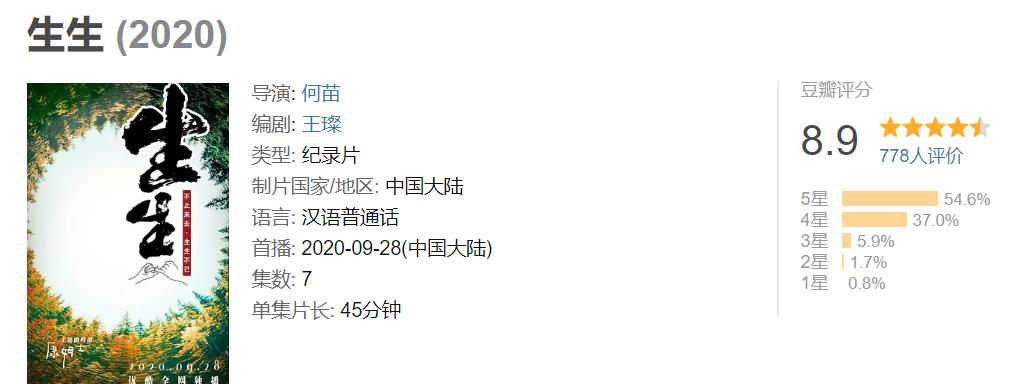

幾個月前我在豆瓣口碑推薦片單裡看到一部國産紀錄片,名字叫做《生生》。

是國内首部以癌症為主題的紀錄片,一共7集,記錄了16個癌症病人在醫院的故事。

這是一部極大勇氣才能點開看的片子,雖然這是一部比較克制的紀錄片,但看着這些真實的人,發生在同一個城市裡的故事,很難不共情,很難不淚流。

它總是很容易讓人想到如果自己或者家人發生了類似的情況,到底該如何解決。

因為職業的原因,我接觸到了更多年輕人對于自己和家人健康的憂慮。

今天,我又把這部片子翻出來接着看了兩集,我心裡再一次産生了很深的觸動。

<h1 class="pgc-h-arrow-right">01 面對癌症,我們在逃避什麼</h1>

癌症也許對于大衆是一個比較禁忌的話題,大家都覺得健健康康的談論生病很晦氣,有時也不想主動去了解相關的知識。

但在中國,每分鐘有7.5個人成為癌症患者,每天平均超過1萬人被确診,同時癌症正在逐漸變得年輕化,40歲前的癌症發病率年年升高。

這部紀錄片的導演何苗,就是一位癌症患者的兒子,在他30歲那年,父親被确診癌症。

之後何苗又和父親共同生活了10年,直到父親去世。

患病之初,何苗的父親不願意去參加任何人的婚禮。因為他認為自己得的是“絕症”,在一個喜慶的氛圍裡會帶來不好的預兆。出于對他人的保護,他覺得自己不應該去。

後來在2016年,何苗又有兩位非常要好的朋友也先後罹患癌症,年紀都很輕。

這也讓他對于癌症的關注更強烈了,他希望用自己的能力幫助更多的人了解癌症是什麼,如何預防以及如何關懷患癌的家人朋友。

夢帆,16歲,骨巨細胞瘤患者

你并不會因為逃避去了解疾病,就免于被疾病折磨。

在17個月的拍攝時間裡,何苗和團隊走訪了6家醫院的惡性良性腫瘤科室,到制作完成總共花了兩年八個月的時間。

很多人在這期間離開了,也有更多人在繼續在抗癌的路上努力着,或者回到了社會和普通的生活裡。

癌症随着治療手段的提升,現在已經變成了一種“慢性病”。并不是得了癌症就一定是絕症。

片中有一位熱心快語的齊大姐,經曆50多期乳腺癌化療,依舊是病房出名的開心果,戴假發,身段優雅地唱着喜歡的戲曲。

但針對癌症早期篩查的重要性和大病的經濟損失轉移手段,因為諱疾忌醫的心态,還有很多人沒有意識到。

<h1 class="pgc-h-arrow-right">02 生病,是提醒我學會自我調節</h1>

紀錄片一開篇,導演就把鏡頭對準了一些“自言自語”的年輕姑娘。

原來這是醫院裡的一個“樹洞”,患癌的病人回來到一個被門簾遮蓋好的窗邊,在這個相對私密的環境裡,抒發自己壓抑的情緒,和自己說說心裡話。

我印象特别深刻的是一個叫元春的姐姐,她從小城市考到北京讀書,在國企工作。

36歲,已經是兩個寶寶的媽媽,家庭幸福和睦。然而,她被确診了乳腺癌。

乳腺癌是我國女性發病率最高的癌症之一,每年有30萬人會被确診。但早期乳腺癌的生存率是非常高的。

她在“樹洞”裡說“這個疾病不是壞事兒,是一個新生活的開始”,語氣溫和而堅定。我被這種态度感染了,同時又很心疼。

在導演的口中,她就是一個非常樂觀的人,也不是面對鏡頭才刻意表演“樂觀”。而是她自己就是這麼想的。

在紀錄片中,元春的乳腺癌發生了鎖骨轉移,屬于中晚期。

但在檢查和化療的過程中,她還照顧着2個年幼的寶寶,查閱化療資料,還抽空去看望已經出院的戰友。

病房裡,還有和元春一起對抗乳腺癌的病友。她們都梳着兩個小辮,我以為是大家為了打扮得統一提振士氣,心裡能開心一點。

原來這是乳腺外科的規定,為了防止披散的頭發沾染細菌給傷口帶來感染。

元春去看望的就是左邊28歲的凱瑜,凱瑜和丈夫都是醫護工作者。雖然對于疾病他們比普通人要熟悉得多,但凱瑜依舊很害怕面對手術。

她在婦産科的一位同僚,40多歲時确診了肺癌,2年的時間人就沒了。

她害怕在手術後拿到不好的癌轉移結果,她跟親近的人告别的時間都很少了。

幸運的是,她發現的時候還是早期,在片中就已經可以回家療養了。

人在患了大病時總是會想到最後的遺願清單,我看到這個片子時,也常反思自己有沒有照顧好自己。

在健康時有沒有做自己真正想做的事,好好對待我們愛的人,還是在肆意地揮霍自己的時間和精力,漠視親人的感受。

可能很多人會覺得年輕就是有揮霍的資本。

但看到二三十歲甚至十幾歲就患癌的人,我不禁覺得人生實在是無常,且行且珍惜。

幾位姑娘坐在一起,常會聊起為什麼會得病。

也許,生病就是在提醒我們要好好愛惜自己。

<h1 class="pgc-h-arrow-right">03 比病人更辛苦的,也許是家人</h1>

在紀錄片裡,主角不僅僅是一個個病人,更多地也展現了病人的家屬。

凱瑜的丈夫對比起活潑的妻子,在片中顯得話很少。

醫院鏡頭前他一直是一套衣服,更多時間是陪着妻子等待,輕聲細語地一起看孩子的照片,和妻子在一起的時候甚至顯得這個大男人有些過分乖巧。

但他是一名外科大夫,比妻子更知道癌症意味着什麼。

當妻子聽到自己的切片結果沒有癌轉移後,踏實地睡着了。而丈夫靜靜地,在床邊握着她的手坐了兩個小時。

病人無疑是痛苦的,但是有家人的照顧,也可以将情緒發洩到家人身上。

而對家屬的考驗要複雜得多。

他們很難發洩壓力和情緒,一邊要承擔着親人可能要離去的悲傷,還要保持理智來努力安排工作,準備治療費用,照顧家人。

更令人折磨的是,面對愛的人,他這麼痛苦你卻無能為力。

16歲的雲南男孩秋園,沒有凱瑜那麼幸運。19年春節後,秋園在醫院度過了自己幸福的17歲生日,之後便去了天堂。

秋園,17歲,骨肉瘤患者

他患的是骨肉瘤。骨肉瘤多發于青少年,它會帶來腿部的疼痛,容易跟生長痛相混淆,導緻家長們忽略它,是以很多孩子一查出來就是晚期。

秋園的父母收入很一般,為了給孩子治病,他們從雲南大山來到北京,在醫院旁邊租了一個簡陋的小屋子。

秋園很想離開大山到外面看看,沒想到一出來就進了醫院,而且經常在床上一躺就是半年,他總感覺自己非常孤獨,疼痛來的時候隻能躺着大哭大叫。

因為父母的國語不好,秋園很多時候是直接來跟醫生交流自己的病情。當知道自己因為治療期間意外摔倒而無法保住腿時,他崩潰了。

到後來,秋園與父母的關系越來越差,他經常會暴跳如雷,甚至跟父母發生肢體沖撞。

紀錄片攝制組當時一緻認為這孩子是從小被嬌慣了,一位成員還曾批評過他。

他就說過一句話:“你們從來就沒有得過這個病,有什麼資格說我呢?”

可憐的秋園,你不用再痛苦了。

但在父母的眼睛裡,我看到的更多是痛苦和木讷。以他們的文化水準和能力,可能都沒法搞清楚孩子究竟是什麼病,更不知道如何來安撫孩子。

也許,為了治病這個家庭欠下的債該怎麼還清,都讓他們茫然失措。

沒有誰、沒有哪個年齡段的人,可以肯定自己未來能逃過大病的風險。

紀錄片裡的癌症病人有老年人,小朋友,也有不少的中青年人。

現在生活節奏很快,大家都想着如何創造更多價值,如何實作自我,經常沒有時間去考慮生病甚至死亡的問題。

但這個問題一直就在那,如果我們不盡早把它當作一個功課去認真思考,規劃好轉移風險的手段,終究會困擾我們的。

面對癌症這樣一個可能會到來的人生課題,你都做了什麼準備?

人生就是一個不斷失去的過程,接受無常,做好準備,也許才會會變得更加坦然。