愛之美的心,人人皆有,自古以來。

現代美女,充滿風采,古代女性,也在書的曆史篇章中拒絕放棄。如今,孟輝對古代女性裝飾的研究被特别挑選出來,涉及口紅、眉毛、花罐、發髻等。

看看古代女性的妝容,她們對美的追求,是不是很有趣?

在山枕上,竊竊私語

作詞:顧傑《甘舟子》

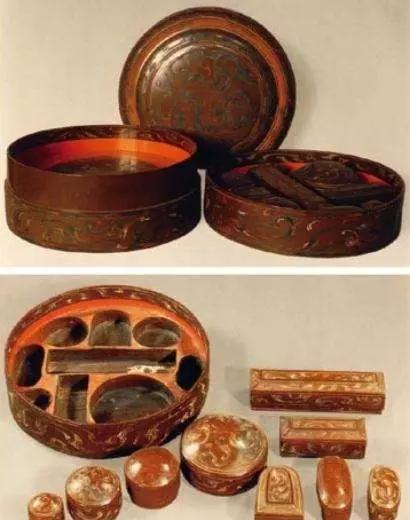

圖:西漢馬王堆出九子漆

血脂

嘴唇上一抹色彩,可以嬌嫩柔美,可以優雅溫柔。當現代女性提起它時,香奈兒,迪奧,聖羅蘭...它經常像一些家族的寶藏,這種敏感的神經可能傳承了很長時間。

在明清時期,女性在塗抹嘴唇時使用胭脂。這一時期胭脂的做法大緻如明代宋映興的《天作開門談兵》《張石》和《燕發》所說:

"古老的吞脂方法是基于那些用紫色礦石染色棉花的人,其次是紅花汁和山榴蓮花汁。在濟甯路附近,但拿殘留紅花為它,很便宜。"

無論使用哪種原料,一般的做法是将原料浸泡,擠出紅色的汁液,然後用絲海綿片浸泡,然後幹燥紅色的絲棉。

使用時,小手指将溫水浸入胭脂中,使胭脂溶解,您可以将手塗抹在臉上,但塗抹嘴唇是不行的。唇部塗布是将蠶絲棉胭脂卷成薄卷,用細卷将其翻到嘴唇上,或者用玉石刮頭(發夾的名稱)打開真絲胭脂,然後指向嘴唇。("宮中夫人談論過去")

在《紅樓夢》中,益虹院使用的胭脂要精緻得多,"它不是一張床單,而是一個小小的白玉盒,裡面裝着一個盒子,像玫瑰膏一樣。據賈寶玉介紹,這是用舀起的胭脂汁與香花露混合而成的"蒸"。如何使用

隻需用一根細細的發夾挑一點,在手掌上擦拭,用少許水打開,塗抹在嘴唇上,剩下的手掌就足以拍打你的臉頰。

在"花卉收藏"的時代,女性口紅非常不同,更接近于今天的口紅形式,稱為"口紅"。在北朝賈六舜的《齊民志》中,有一種"半球脂質法":

使用牛骨髓。(對于那些骨髓較少的人,使用牛脂肪和它。如果沒有骨髓,也會獲得空脂肪。浸泡在丁香和香草中的溫熱葡萄酒。(蘸醬方法就像煎煮方法。将油炸方法結合在一起,也使用青蒿對頭發進行着色。棉濾芯、瓷器、漆杯中的冷凝。如果是唇脂,則包裹在成熟的朱鶴芝和綠色油中。

不知道是不是受遊牧民族生活習慣的影響,北朝的"唇脂",和面油"臉脂"一樣,是由牛骨髓或牛油制成的,是以很油膩。在唐代,口紅的基本原料變成了蠟。

此外,那個時代的口紅,帶有一種奇怪的香氣。在北方王朝時代,口紅是在香料中添加丁香和草藥;在唐代,油炸口紅很時髦。平底鍋是一種人工制作的複合香料,當時制作高檔口紅的過程非常複雜,使用了甜松香、艾娜香、苜蓿、茅草、草藥、靈香、彩色沉香、雀類、蘇河鄉、白膠、白檀、丁香、麝香、甲蟲等十四種不同的香料,其中大部分屬于昂貴的進口香料。這使得口紅的香氣格外迷人,我們可以從魏莊的《姜成子》中一窺而出:

"格蕾絲是深情而脆弱的,洩漏時間更長,可以緩解鴛鴦。朱立沒有動,先是感受到了脂質的香味。慢慢揭開刺繡手腕,動一下鳳凰枕,枕潘朗。

需要注意的是,口紅不僅局限于女性,而且在唐宋時期,男性也把口紅視為一種必要的保養和美容産品。每年拉帕日那天,唐朝皇帝都會為節日贈送一些重要的大臣禮物,其中不可或缺的内容之一是面部脂肪和口紅。杜甫的詩《拉日》是韻:"口紅面條藥跟着優雅走,綠管銀罂粟在九霄之下。從唐朝皇帝總是在拉日賞口紅和面部脂肪的做法來看,當時的概念顯然是把口紅當成一種冬唇保護,尤其是韓雪謝表中提到的,皇帝也會給士兵們塗口紅,這樣做的目的不會是為了美豔, 而是讓士兵在冬天保護他們的嘴唇。

"獨自一人在玉石上,無言以對,點綴着嘴唇。在七夕之夜,站在樓梯前,用手舀一點口紅,在嘴唇上化妝。

宋仁侬《乞丐人物》部分

嫩紅的臉像花朵一樣,

兩條眉毛遠離山。

作詞:顧傑《遙遠方的冤情》

圖檔:周芳的《一位女士與發夾花的畫像》

雛菊眉毛

有人曾經問過:"如果出門的時候隻能化三妝,你會選擇什麼?"高票的答案之一是:眉毛。我不知道如果古代美女參加,他們是否會投票支援它。然而,似乎古代的眉毛形狀似乎要複雜得多。

趙栾璨在《泉唐詩》中的一首詩《柳眉》解釋了眉毛的重要性:

歪歪扭扭的柳葉是悲傷的配角,嘭鑽花經常被照亮。女性不打擾羅子代,春山畫從精神上。

一對非常有形、色彩鮮豔的眉毛,使整張臉顯得"靈性",生動活潑,充滿活力。

那麼,古代美女畫的是什麼樣的眉毛呢?

非常幸運,我們有"花夫人"。這卷畫珍品最初是作為中唐畫家周芳的作品流傳下來的,但近年來,學者們對其進行了研究,并确定它是唐末和第五代的作品。其實,《發夾花夫人》相當于唐末、五朝女裝的"海報畫",詳細展現了當時各種流行時尚。非常有趣的是,在這張"海報"上,幾位女性的眉毛形狀彼此不一樣。當然,這雙鵝口瘡之間還有一個共同的特點,那就是造型非常誇張怪異,可以說與自然眉毛的"雛形"毫無關系。

如果仔細觀察,會覺得女人的臉型有點奇怪,比例不正常;眉毛和眼睛之間的距離太遠,額頭的比例太大,眼睛幾乎位于整個臉部的中間。對此唯一合理的解釋是,這幅畫反映了唐末出現的一種奇怪的氣氛:額頭的開口。《唐與切夫志新書》記載,唐文宗登基後曾頒布诏令:"禁高發髻、危險妝容、眉毛脫落、額頭開口"。結合"發夾花夫人",我們可以推斷出"張開額頭"的含義:剃掉額頭前的頭發,讓發際線移動,使額頭部分變大。同樣的情況也出現在國王墳墓的壁畫和浮雕中女仆和女仆的臉上。

在唐詩中,還提供了許多奇怪的眉毛圖案。比如桂葉眉毛:"貴葉雙眉很久沒畫了"(姜飛的《謝志珠》),還有八字眉:"雙眉畫成八字低"(白居儀的《時間化妝》)。此外,皺眉眉毛,大緻和哭泣的眉毛一樣,都是八字眉毛的其他名字:"叢鬓角是新的"(全德玉"雜項"),還有連鑫眉毛,後來又被稱為"連娟眉毛":"連娟細眉"(溫廷君的《南格子》),還有長眉:"長眉畫繡簾子"(李善賢", 《蝴蝶》),有短眉:"莫畫長眉畫短眉"(元真《教學》),有寬眉:"淺鬓角梳理大掃眉"(張志崇女話);還有細眉:"眉毛細又可恨"(李尚銀的《無題》)。眉毛顔色可以深邃濃密:"Tim Mei Gui Ye Thick"(李和"惱火的龔"),也可以是淺而淺的:"眉毛可以輕"(孟浩然,"美分香"),"深鵝口瘡,淺鵝口瘡"。蟬的胡子上滿是雲朵,陽台上正在下雨"(白居儀,"長相思")。

Dai是"黱"的口語,即"鵝口瘡墨水"。但究竟什麼是鵝口瘡墨水?研究水墨史的學者曾經有過一個流行的觀點:在晉朝之前,書寫的墨曾經是石墨。女士們可能用天然石墨畫眉毛,并稱這種石墨為"鵝口瘡石"。

在廣西貴縣羅波灣的漢墓1号,發現了一包"戴黑"物品,但遺憾的是,在發掘時儲存不完好,無法進一步研究。另一個例子是《新疆杉杉三橋發掘情況介紹》(《文物》2002年第6期,第51頁),從墓中出土了一塊"眉石",但遺憾的是沒有更詳細的介紹。此外,研究人員還分析了從漢晉墓中挖掘出的文物中的"戴燕",在廣州的漢墓中,還發現了畫眉筆的筆筒。一般認為,戴的用法就像磨墨一樣,先用水在石闆上磨戴,然後用筆蘸傣汁畫眉毛。

随後,人們發明了人造石傣法,采用一種借鑒南方貿易的新型異國紅染料——蘇芳木。然而,西青岱的到來徹底改變了雌性鵝口瘡的材質。

非常詩意的是,畫眉鳥曆史上的這一巨大變化通過吳戴賢的故事得到了展現:

由廟腳女争奪長蛾眉毛,四公公日給蝸牛戴武火,飛蛾數量綠。蝸牛傣從波斯國出來,每隻值十金币,征服後不足,混有銅傣。孤獨的不朽者得到了很多錢的祝福。

故事表明,在隋朝,品位最高的畫眉鳥是來自波斯的"羅子傣",它值"十金",而且出奇地貴。美國漢學家舍弗根據一個"蝸牛戴"推測,這件物品可能是從骨蝸牛殼中提取的"提爾紫紅色",這種猜測是否合理,還有待方家看。"(《唐代的外國文明》,梅·謝弗著,460頁,中國社會科學出版社,1995年)其實,重要的是,這個故事反映了一個曆史事實:隋朝前後,來自西部地區的藍黑色顔料取代了古代的"石傣",成為最時髦的鵝口瘡用品。

另一個問題是,參考曆史文獻,青代總是青色染料,如何畫出黑色的眉毛?有詩歌雲:

眉毛會變成草色,紅裙嫉妒殺死石榴花。(唐代萬楚《見五日》)

直接将眉毛的顔色與草的天然綠松石進行比較是令人困惑的。這樣的比喻與青代有關嗎?也有可能當青岱混成濃稠的汁液時,效果會變黑。

後來,唐朝徐甯有了"宮宋"雲:

身體輕盈呵護,腰身纖細,能舞動石榴石樹枝。有一天新妝扔掉舊樣子,六棟房子競相畫黑煙眉毛。

它描繪了一種似乎在一夜之間突然出現的新妝容,讓後宮裡的每個人都被感染了,每個人都在争相畫"黑煙眉毛"。它代表了元和禾時代可能發生的變化:墨水取代了青代。女性改用畫眉墨,除了時尚不确定的因素外,油墨制作方法完善,以好的價格和便宜的價格供應好的墨水就足夠了,這也應該是一個重要原因。

用墨水畫眉毛的方法在《清藝路》中引入,即"用好墨水炖手指",似乎當時墨水直接染在指尖上,黑色眉毛是用指尖畫的,這與後世代用眉筆蘸墨畫畫的做法不同。

在宋代,婦女有特殊的鵝口瘡用品,稱為"鵝口瘡七香丸"。"七香丸"這種鵝口瘡墨水混合了龍腦,麝香等珍貴香料,不僅墨色鮮豔,而且略帶香氣。據周邦彥介紹,印在門襟上的眉痕會隐約散發出香味,随着時間的流逝,香氣會一點一點地熄滅。

鵝口瘡墨水如七香丸,在化妝時,首先要用水研磨墨水,然後用手指或專用眉筆蘸墨,在額頭上畫出眉毛形狀。因為墨水攜帶水分,畫完眉毛後,不容易立即幹燥,此時,如果觸摸到什麼東西,就會列印墨水。由此可見,《五代史與宋慈》中有一個非常肉體的描述:

Cerseiro裙子金色腰部,眉毛斷裂未上色。(和甯"柳枝")

水墨畫的眉毛形狀容易留下污漬,讓發明了一種向忠心耿耿的人表達感情的手段:

解開絲綢阿雅的小字印,春花叢在花宴上釋放出來。眉毛印有淡綠色,檀香嘴是薄紅色的。(《于佐偵探特使,用絲綢手送賀,是以有詩》)

在入口宴會上,一位好送來了一份獨特的禮物:一條手帕上印着她淡淡的眉毛和薄薄的唇印。

崔殿如笑容如心,

玉鳳雕刻在飛翔。

作詞:華睿夫人《宮話》

照片提供:敦煌61号洞

花罐

除了腮紅,古人還想出了一種裝飾方法,将小花片粘貼在臉頰和發髻上。小鳥靠在臉頰上,想想就很可愛。

在中國曆史上很長一段時間裡,女性用各種小花片貼在臉上和鬓角上,這些小花片被稱為"花鎢",或"花","臉花"等名稱。我想,花木蘭從戰場九死歸來的時候,是要恢複女兒的身體,其中一個必要的程式就是"把鏡子放在黃花上"。

至少從南北朝時代開始,用小花片裝飾自己的臉部一直是女性中最常見的化妝技巧。然而,在花木蘭時代,常見的黃色"花黃",而在華瑞夫人時期,綠色的"翠田"成為最時髦的。原來是"我看他應該對春風面生氣,最好貼翠花罐頭"(王世甫《西室》第一卷的第一折),這個"崔典"不是發夾,不是絲假花,而是一種花罐, 它用于貼在臉上。發髻上的玉雕鳳凰就像一隻蒼蠅,一對綠色的花朵貼在嘴角微笑漩渦的地方,做出人造的微笑,這是那個時代時尚之美的标準照片。

在當時最時髦的花藝風格中,能與翠店抗衡的是金箔制成的金箔,因為金鎢像蟬翅膀一樣薄,也叫"金蟬",作詞家張碧曾經在城裡碰到一個不知名的風塵女人嘛, 而且臉上是"瑞黃香畫膏金蟬",讓作詞人感動了一陣子。用金鎢做成的人造假經叫"金經",而孫光賢用"環西沙"的話形容,一個閨房落花挂着窗簾,一切都是無情的,薰衣草籠子裡是殘留的香,人也是殘妝:"油膩的粉是半粘的金芸子,殘留的香是溫暖的繡花籠子。金靜子隻半粘在女人臉頰上的香粉上,随時可能明顯摔倒,但女主角卻懶得收拾,因為"惠鑫無處可去",她忙着自己的寂寞。

女性生活中獨特的場景,在男性眼神的幫助下,被精細地描繪出來。一個女人在準備粘貼之前用舌頭潤濕它的特寫鏡頭:"舌頭輕拍并粘貼金色的錫"(趙光遠的"翼手"No.2)。為什麼要用舌頭舔金罐?原來,貼花鎢是用一種特殊的"哦膠","哦膠出的遼中,能做羽毛箭,也适合女人貼花錫,他噓用融化,是以叫'哦膠'"(宋葉廷覺"、"海魯碎片•百部醫學功法")。這種膠水,隻要熱一會兒,就會變得柔軟粘稠,是以"彜女人貼花"。顯然,花罐就像今天的郵票,背面塗上哦膠,通常是幹燥的,當女人需要它時,也像今天使用郵票一樣,用舌頭舔潤一會兒,讓膠水在熱的時候變軟,然後就可以粘貼了。毛錫震的《酒泉子》甚至細膩地描繪了這樣一個細節,早上打開鏡盒補上,"小花略帶輕松輕盈的和合展",也許是因為寒冷,也許是因為空氣幹燥,總之,早上花罐微微卷曲,是以我要不停地歎息,把它壓扁。

唐末,女人們的臉上越來越花花,風格也越來越奇特,是以原本模仿自然笑漩渦的"圓經"也被做成了鳥兒等,敦煌61号洞五代女仆的臉就是這樣的風景。

但這樣薄薄的花罐不會默默地落下,随風飄落,被抛棄、遺忘。是以,魏莊用"西子走的時候留下了笑容"來形容落花,不是憑空而來的靈感,而是來自現實的現實。如果你生活在唐代,你真的會看到一個女人已經離開了,她不知道該去哪裡,但她留下了她的笑容,留下了關于她微笑的暗示,或者留下了一隻微笑的蟬。

"在鬥曹深宮的玉台前,春璞就像一支箭一樣像錢。我不知道紅藥是幹又幹,誰在陽光的黃昏中掉下來"

紅色的絲繩被綁起來,

一窩絲綢得救了,

戴着銀色的發髻。

文字:"金梅花瓶"

圖檔:《明賢宗燈籠星樂圖》

鬃毛包

烏黑的長發,一個住在你頭頂上的神,我還是願意讓你随風飄揚

許多古代女性畫,以及詩歌中的描寫,給我們的印象是,古代女性被包裹在一個長長的綠色絲綢線圈上,并制作了許多美妙而驚人的發髻,什麼靈蛇發髻,落下的馬饅,吓壞了的發髻,像烏雲一樣從雲層中走出來,它的威嚴,高聳在女人的頭頂上。事實上,在很多時代,女性并不總是以這種方式對待自己的頭發,至少在明朝的大部分時間裡,女性都不是。明代女性最常見的做法是用發髻、雲髻或冠冕來遮蓋頭發的主要部分,即發髻部分。已婚婦女一般要求戴發髻,這是婦女已婚身份的标志。未婚女性不能穿饅頭,但必須戴一個叫"雲包子"的頭飾,比如《金瓶梅花》中的春梅,當她隻是一個房間女仆時,她戴着一個銀色的絲雲包(二十九次)和一個玉花雲包(七十八次),另外三個房間的大姑娘也戴着同樣的雲包(四十一次, 四十二次)。

由不同材料制成的包子暗示着不同的社交内容。普通家庭的女性隻能穿用頭發編織的發髻,而富裕家庭的女性則佩戴用銀絲編織的發髻,還有金發髻。在重要的節日場合,這個金銀包子應該插入一套首飾,即"頭臉",頭臉的名稱,位置和插入方法,這在孫繼先生的文章中有非常詳細的解釋。

銀絲包(從江蘇無錫明曹墓中挖掘出來) 金絲包(從江蘇義烏明金墓中挖掘出來)

比包子更高的是各種"皇冠",這是隻有官方太監的妻子才能享受的特權。是以,"戴着珠飾的王冠"成為當時誡命女士的代名詞。

這些女性可以大驚小怪的重要頭飾,在今天的人們眼中很難談論美。冠一般呈扁平橢圓形,而發髻的基本形狀為圓錐形。女人應該在發髻上扣上這個小帽子般的東西,而冠和發髻裡面的空間非常有限,是以發髻當然不能再做成任何奇特随意的形态,隻能用最簡單的方式盤繞在一起。

《金梅花瓶》第二十八次寫到陳經濟看到潘金蓮在鏡子裡梳頭,"紅絲繩系好,救了一窩絲,穿了銀絲包",這很清楚,就是讓頭發最簡單"救(抓)",扣在發髻下面。在第五十三次中,寫到李振兒"匆匆忙忙地扭動頭發,插在發髻裡",露出一模一樣的卷發方式。叮叮當當的發掘報告記載,萬裡孝靜皇後的發型"拉直盤繞一周,其餘頭發藏在發髻下,發髻内嵌金玉發夾",這顯然是利用了這"救絲巢",而孝端皇後則是"頭發用皮帶綁起來,後來在腦裡盤繞, 金發夾是水準插入的",連綁發的方式也和潘金蓮的方法一樣。兩位皇後都戴着"黑色紗布尖棕色帽子"或發髻,作為明朝女性如何處理頭發和發髻之間關系的一個例子。

是以,一般而言,繪畫或詩歌中的精彩發髻在明代女性的頭上是看不見的,她們的頭要麼用扁平的冠冕扣住,要麼用頂饅戳。潘金蓮一生中從未有過戴皇冠的風景,人生的巅峰也隻到了戴着銀絲包子的位置。從挖掘出的物品和明代的寫實藝術品來看,明代的發髻大多是下圈和上尖,有點像巢頭的形狀,似乎潘金蓮就是把這樣一個巢形的東西蓋在頭頂上,而根據蘭陵小昙的說法, 戴着銀絲包子的潘金蓮是"打扮成活的觀音",真的很漂亮,很迷人。

明代女性的造型基本上是"金字塔形"。這是因為她們下面的裙子一般是寬松的,有時她們穿寬下擺的寬喇叭裙,上衣的下擺和袖子也是喇叭形的,這使得裙子底部的人形最寬,越向上越向内收縮,金字塔的頂部在發髻的頂端是閉合的。《明賢宗燈籠行列圖》中宮妾的形象,就是這種金字塔式造型的最佳展示,第一眼看這幅畫卷的人大概會感到驚訝和失望,宮廷裡所謂的妃妾,竟然穿得那麼緊身,"笨拙",沒有優雅可言

資料來源:《潘金聯的發型》孟輝/江蘇人民出版社/2005

《花房十六聲》孟輝 / 生活,閱讀,新智三聯畫書店 / 2006