大家好,我是工程師看海。

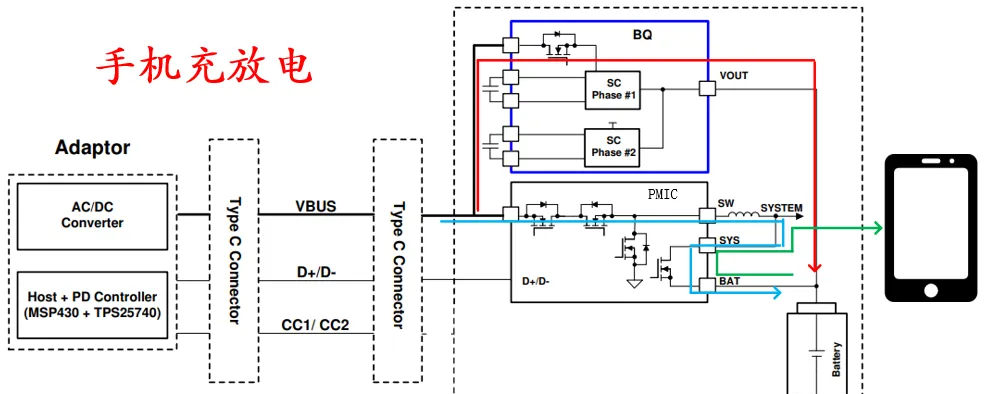

電池充放電電路是手機中最關鍵的電路之一,是手機一切功能的源頭,如果該電路出現問題會使得整個手機工作不穩定, 甚至無法開機。手機的電是從電池來的,電池電壓經過電源管理IC後,輸出到各個負載,這個電源管理晶片叫做PMIC,Power Management IC ,比如下圖所示,電池的電經過PMIC後轉換為一個叫做system的電,這就是手機的主電源,這個電源有的平台叫Vsys,有的平台叫VPH_PWR,總之萬事萬物都是想通的,不管叫什麼電,手機來其他子產品的電都是從這路電轉換而來的,高端手機裡有上百路電源,低端手機也有林林總總六七十路電源,都是從Vsys來的。

有極個别的情況是Vsys無法提供負載大電流要求,此時可以考慮直接從電池Vbat抽電,當然這是非常非常少見的應用和設計場景。

從電池的角度來看,它既放電為整個手機提供能量,也會被充電儲存能量,放電時電流走的是輸出路徑,見上圖綠色曲線路徑,充電時走輸入路徑,見上圖淺藍色和紅色路徑,usb充電線的充電電流經過typec連接配接器進來後經過PMIC或者輔助充電IC進入電池,實作充電功能;充電路徑中紅色的是電荷泵高功率充電,淺藍色路徑是BUCK低功率充電,其實把淺藍色路徑放過來就是BOOST升壓結構,是以手機也可以升壓,通過typec接口給其他裝置用電。

有同學好奇,為什麼充電還要走兩個路徑?

這兩條充電路徑一條是主充電路徑,一條是輔助充電路徑,輔助充電路徑充電功率大,我們目前手機裡的快充主要就是依靠輔助充電IC實作大功率充電的。

我們結合下圖的充電電壓電流曲線,再次深刻了解下手機充電過程,假如電池被過放,或長時間不使用,電量非常非常低,甚至低于3.5V,下圖中電池是從3V開始充電的,此時叫做pre-charge預充電,預充電過程就是主充電IC在工作,充電路徑見上圖淺藍色曲線,USB線纜上的電流和進入電池的電流基本一緻,經過預充電後達到T1 CC階段(CC階段是Constant current恒流階段),這個階段的特點是電池電壓緩慢上升,而電流保持不變,圖中的電流是穩定在3A,而電池電壓逐漸從3V上升到3.5V,電池電量緩慢上升。

接下來到達時間T2-T3也是CC階段,從T2開始,輔助充電IC開始介入充電過程,充電路徑見上圖紅色曲線,此時的充電功率有了大幅變化,USB充電線上的電流可以達到8A,進入手機的電流是USB電流的一半,大約是4A,圖裡輔助充電IC是降壓電荷泵充電架構,特點是電壓減半,電流加倍,電池充電電流是4A,假如電池電壓是4V,那麼此時電池舜時充電功率就是4*4等于16W,USB提供的大約是8V2A也是16W,電荷泵的原理參考以前文章:《一文了解電荷泵電源原理》。

快充的持續時間是很短的,當電池到達一定程度後,充充電電流就會下降,充電過程進入T3-T4,此時的特點是,電池電壓不變,而電流逐漸降低,此時叫做CV過程,Constant voltage,恒壓充電,不過呢,usb電流和電池電流還是保持2:1的關系,此時的充電功率也不低。

T4時間以後,充電功率就明顯下降,輔助充電IC休息了,讓主充電IC慢慢工作,此時是就進入CV階段,電池慢慢也就充滿電了。

以上就是手機充放電架構及工作流程的介紹,需要說一句的是,手機的電量和電壓不是100%正相關關系,在要求不高的場合我們可以用電池電壓粗略估計電量,但是在手機這種對電量準确性要求高的場合,高精度體驗友好的電量計設計是非常重要的,是以需要結合電壓和電流對電量進行估計和拟合,比如有的電量計就用卡爾曼濾波估計電量,更簡單點的做法是對電流積分來和電壓互相補充來估計電量。此外,電池低電量時放電會特别快,不能讓使用者上一秒看手機還有15%的電,下一秒就突然變成1%了,甚至有的手機玩一玩遊戲,電量反而蹦高了,這都是非常不友好的體驗。

我們看下實際充電曲線,上圖是某手機實測的充電曲線,黃色是usb電壓,藍色是usb電流,橙色是功率,大功率的持續時間隻有1小段,該手機使用了更複雜的電池和充電架構設計:120W秒充技術,它采用的是兩顆電荷泵設計,将USB網絡的20V3A高電壓和高電流轉換為兩路10V6A電壓電流,最終彙合成10V12A的大電流輸入電池,實作120W進階秒充,為了實作10V12A電池充電,該手機使用雙串電池架構,雙電池串聯的特點是:總電壓升高、容量不變;雙電池并聯的特點是:總電壓不變,容量升高。由于電池串聯,總電壓加倍,在總電流相同的前提下,串聯設計将會帶來更快的充電功率。