今天,全國聯考正式拉開帷幕,1078萬考生沖進考場。不出所料,中文作文仍然是聯考第一天最受關注的話題。在聯考題材相繼揭曉後,全國卷《能有》,全國新聯考第二卷的《人民》字漫畫主題作文,成為人們議論的焦點。

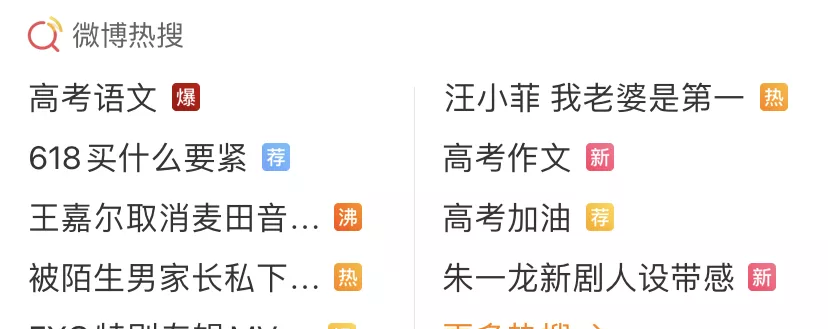

聯考的語言和聯考的組成迅速成為微網誌上的熱門話題。

作為語言試卷中的一個問題,聯考文本旨在考察學生的語言積累和邏輯表達能力。然而,回顧前幾年聯考輿論,漢語作文已經成為所有聯考題的絕對明星,從權威、教育專家到鄰居鄰居,大家都應該評論這個話題,聯考的組成已經成為全社會的一大考驗。

為什麼聯考作文總是一再成為公衆議論的熱點話題?我們講聯考作文時還在注意什麼?為什麼聯考作文題往往有濃厚的思維色彩?

聯考首考後,新京報記者第一時間采訪了複旦大學哲學學院教授徐英軒,邀請他從哲學角度談談自己對2021年聯考話題的看法。

在徐英軒看來,本次聯考的組成往往會以哲學意象或隐喻的形式出現,哲學與語言表達有着非常密切的聯系,一個人的語言能力,在一定程度上決定了學習哲學的基礎。同時,在練習寫作的過程中,我們也應該學會如何結合自己生活的常識來提煉哲學。

作者:|劉亞光

說到哲學,人們常常把它看作是日常生活的兩個極端。前者充滿了複雜而晦澀的理論,與後者的新鮮瑣事形成鮮明對比。當談到哲學家時,大多數人可能會想到康德的嚴肅形象,即異常,不苟言笑,總是來回走動。

和徐英軒說話,一點也不這樣。他是複旦大學哲學學院的教授,在那裡他深入研究了"人工智能哲學"的莫名其妙的哲學,并在業餘時間寫了一部以三國為主題的曆史小說。從納粹閃電戰到托爾斯泰的小說,曆史和文學往往是他思考哲學的獨特資源。他還上了播客,談到了熱門電影,如流行的"特朗普左派和右派"的"白塔"。

徐英軒,複旦大學哲學學院教授、博士生導師。主要研究方向為英美分析哲學和人工智能哲學。他是《心靈、語言和機器:維特根斯坦哲學與人工智能哲學之間的對話》和《使用哲學》的作者。

徐英軒在最近出版的《使用哲學》一書中寫道:"哲學家們應該提高常識,不是通過閱讀哲學論文,而是通過閱讀許多非哲學性質的書籍,如地理學、氣象學、自然科學,特别是曆史和文學,來開闊視野"。在這本書中,他試圖将抽象的哲學知識與日常生活的細節聯系起來,并寫了一本具有常識感的哲學書。

這種嘗試會給讀者一種新鮮的感覺,但自然也需要面對哲學與日常生活之間的張力。斯賓諾莎的身心一進制論如何幫助你觀察你的企業文化?如何在诽謗理論的幫助下反對各種洗腦?是什麼激發了維特根斯坦反對私人語言在日常生活中看到愛情?從哲學的角度反思日常生活的學習,把兩個看似遙不可及的領域連接配接起來,肯定會讓人覺得腦洞是敞開的,但難免會遇到"哲學的誤讀"的問題。

在徐英軒看來,對于科學哲學來說,魚和熊掌很難兩者兼得,科學哲學和大衆化必須面對一定的簡化,作為一名專業學者,他隻能嘗試做出準确的陳述,但最重要的是讀者能否收獲對自己生活的反思。

蘇格拉底的名言經常被用來代替哲學:沒有反思的生活不值得活下去。反思,也許是現代生活的命運,正如社會學家安東尼·吉登斯(Anthony Giddens)所指出的那樣,在一個風險和複雜性飙升的社會中,每個人都需要通過不斷的反思來定位自己,并對自己的生活做出選擇。也許正是因為這個原因,聯考哲學題目論文可以引發廣泛的社會讨論,人工智能、基因編輯、涉及倫理思維的前沿技術,引發了無休止的争論。哲學雖然看似遠離生活,卻是潛伏在我們心中的反思沖動。

《使用哲學》,徐英軒著,理想國度|上海三聯書店,2021年5月版。

聯考作文題多為哲學隐喻,

弄清楚問題的意圖至關重要

新京報:今年的聯考題目,包括國家卷、天津卷、浙江卷等作文題目,都讨論了一些很有哲理的話題。您如何看待這些話題?你最喜歡哪個問題?

徐英軒:我認為考生在寫這些比較深思熟慮的話題時,應該注意選擇比喻性的例子,特别是那些感興趣和有見地的例子。比如《能做能做》這一全國性的卷,在呼應材料的基礎上,我認為我們可以從曆史的角度來闡明這個哲學真理,比如可以與毛主席的"曠日持久的戰争"聯系起來,這其實是根據具體情況在戰争中如何發揮我們中國民族優勢的一個很好的例子。

國書B卷的素材講述了楊雄對射箭的描述的隐喻。事實上,射箭一直是儒家哲學中一個非常重要的隐喻。不僅中國儒家學者,像美國哲學家恩斯特·索薩(Ernst Sosa)一樣,他的道德知識理論實際上是對射箭作為模型的隐喻。射箭本身需要反複的訓練,以及足夠的技能和方法。它很像生活,基本技能的實踐,人類各個學科的基本知識和價值觀的研究,以及選擇生命道路的智慧,需要結合起來。其實比射箭還多,我覺得這個話題也可以通過寫儒家的方式寫,強調"射擊",除了其他"六藝"。比如,生活可能需要協調能力,團隊寫作,這是"皇家"的藝術。

歐内斯特·索薩(Ernest Sosa,1940-)是當代美國哲學家,他提倡道德知識理論,該理論與傳統儒家思想有着驚人的相似之處。

毛主席在全國新聯考一期上所說的話,同樣具有哲理。表面上是關于一個體育問題,實質上是說每個人的天生條件和基礎都不一樣,我們需要了解自己的特點,好好利用自己的特點。有些人可能過得更好,但如果他們不知道如何利用自己身體的"力量",他們可能會變得虛弱。有些人依靠自己的力量,去欺負,但最終成為弱者被欺負。這裡我也想,可以舉一些武俠電影的例子,比如《何元甲》。簡而言之,最好将這個投機性的話題與你生活中的情況和常識結合起來寫。

就個人而言,我更喜歡幾個關于"時間"的問題,比如天津卷,這對周年紀念日非常有趣。如果候選人的基礎更好,那就談談奧古斯丁哲學家對時間的了解。人是曆史的動物,紀念日是為了幫助我們抵制對過去的遺忘。如果你有空閑時間,你也可以寫關于"儀式"的文章,這也是周年紀念日的重要組成部分。

新京報:不僅是今年,近年來,聯考的作文命題經常出現這種高度投機的話題。你認為這是一個命題趨勢嗎?如何看待這個命題的想法?

徐英軒:法國聯考的哲學作文題,比如直接問你是公平是優先還是效率第一,很像辯論題。我們的話題相對于它們來說是推測性的,但辯論相對溫和。而且有很多次讨論的方向也有一些局限性,比如今年聯考兩卷這個漫畫題目,真的很有哲理,但是我覺得在思考的誘導還是更強一點,漫畫本身還不足以留下白色,已經說得很清楚了, "筆隐而不露",但現實卻很複雜,比如沒有人"起筆"很精彩?不同的人的人生軌迹會有不同的故事,也可以寫出不同的哲學。

國家新聯考二卷漫畫主題作文題目:閱讀圖檔素材寫作。

當然,我這麼說可能有點苛刻。因為畢竟我們是一個擁有十多億人口的大國,這種大規模的選拔考試需要考慮公平性。如果思維和寫作的範圍太廣,會給評分帶來很大的困難,也會給考生帶來麻煩。這與我們和法國不同。當然,當我們通過聯考時,在大學的哲學課上,我非常贊成對抗和自由辯論的話題。

現在聯考的思維命題更多的是哲學隐喻的方式,材料的語言往往很禅宗,也有點模糊,考生需要提取一個明确的觀點。這裡我覺得這是對候選人"他的心智模拟能力"的一次非常考驗,本質上是一個意向問題的問題。在這方面能力較強的候選人将具有優勢。

新京報:哲學思想與作文寫作密切相關。你認為學生在中學如何訓練自己?

徐英軒:學好中文很重要。正如我所說,許多作文題目都不是嚴格意義上的哲學命題,而是賦予了一個具有哲學氣息的隐喻,并猜測隐喻應該是語言訓練的基本技能。對于中學生來說,培養哲學思維也很重要,這樣他們就可以考慮閱讀一些常識中的科普作品。

新京報:哲學與科學的關系,有一個"世俗"的版本,即目前輿論領域非常火爆的"文學辯論"。前段時間,央行的工作檔案再次引發人們關于"文科無用理論"和"文科錯誤國家理論"的讨論。作為文科教授,您如何看待這場"文學辯論"?

徐英軒:這其實是一個很麻煩的問題。我認為文科學生的數量不是問題,但文科學生的品質很可能是一個問題。比如,中國現在在國際舞台上,很難擁有人文社會科學的所謂"品牌",文科的整體影響力相對有限。其中的重要問題也與溝通有關。例如,日本禅宗思想的傳播是如此笨拙,以至于外國人甚至一度認為禅宗是日本人。他的特點是英語特别好,要知道,用别人國家的語言說别人的國家的東西,其實沒有用别人國家的語言說自己的文明是很困難的,但鈴木做得很好。我認為亞洲國家,特别是中國,在學術話語中在某種程度上受到西方國家的壓制。我們實際上需要更多的學者來完成這一思想的傳播,以增加我們國家文科的影響力。

學習哲學,首先要注意學習漢語

新京報:現在正值聯考,去年有很多人質疑"不說話",聯考全分作文引起關注。題材那篇作文和哲學也比較相關,徐老師當時有沒有注意?當時,構圖被批評為一件事,也許以一種非常晦澀的方式說出哲學真理,但與追求哲學本身清晰理性背道而馳。

徐映軒:撇開構圖的例子不談,其實整個中國文化在表達這件事情上并不是很追求"把故事講清楚"。在這本書中,我用一節專門讨論羅伯特的程式規則,這些規則不僅是一些具體的規則,而且是理性文化的反映。不要使用太多含糊不清的言辭,把話說得太假,這是一個市場經濟和法治文化成熟的社會的特征。市場經濟最重要的文本是契約,黑白分明,不能有歧義。相反,兩者越不發達,偶像崇拜的文化就越嚴重,也許人們更習慣于模糊和虛假的表達。

《羅伯特程式規則》,亨利·羅伯茨著,袁天鵬譯,蓋奇出版社2015年版。

新京報:我注意到你在書中把"語言"放在了一個非常重要的位置,用語言哲學來總結邏輯、認識論、心靈哲學的讨論。在之前的回答中,您還提到了語言在傳播文化和思想方面的重要作用。語言研究在多大程度上是哲學的基礎?

徐英軒:語言本身就是思想的展現,一般來說,一個人的母語會為一個人的思維奠定一個基本的架構。我認為語言是我們學習的任何技能或學科的基礎,但它對哲學來說可能特别重要。因為哲學真理往往極其抽象和深刻,總是缺乏執行個體,是以你面前的文字語言可能都是你的學習材料。是以我們開玩笑說,一個人的哲學不好,主要是因為語言可能是體育老師教的。

我們會發現,像康德、海德格爾這樣的偉大哲學家,其原創思想的偉大之處在于,他們表達原創思想的語言值得關注。在康德的《純粹理性批判》之前,幾乎沒有一位哲學家用德語表達過純粹的原創思想。在他之前的萊布尼茨-伍爾夫體系中,伍爾夫試圖用拉丁語用德語表達萊布尼茨的思想,但這不是原始思想的表達。康德的偉大可以在這裡看到。同樣,海德格爾的哲學幾乎發明了一種新的語言,我們需要了解它才能接近他的想法。在美國,分析哲學家對語言的敏感度至少和律師一樣。

《純粹理性的批判》,康德著,鄧小曼譯,人民出版社2004年版。

我經常覺得,現在普及哲學的難點在于,我們沒學好漢語,沒有通過語言障礙。中國哲學最基本的技能是中文。語言學習希望能夠培養我們對長句子的把握,一個長句子來了,即使你不了解,但如果能快速分辨出嘉賓的主要含義,這其實是一個好的開始。很多時候,哲學文本閱讀需要對這種語言有很強的了解。

新京報:現在我們面臨的語言學習環境不好。

徐英軒:是的,這件事也讓我很無奈。現在的社會交際環境不利于我們訓練自己準确了解長句的能力。實際上,我的觀點可能聽起來像是對"後00"一代的打擊。我認為語言學習的希望可以寄托在"後10"一代身上。我認為他們趕上了一個新的技術時代是"點讀"時代,點讀裝置播放的語言至少是标準的漢語,發音、文法都非常标準化,不是火星、網絡語言這個。

"凡爾賽宮"經常被玩弄,

但有可能抵制語言腐敗

新京報:現在有一種非常流行的模糊詞模式——"金句"。黃金句子的特征其實含糊不清,有很多延伸空間的解讀,但它确實相當漂亮,是以可以稱之為經濟時代潮流的眼球法寶。造金的句子基本上已經成為很多自媒體必修課。您如何看待這種語言現象?

徐英軒:其實這是一種"諺語偏好",是心理上"易用的快速思維法"的變體。簡單地說,為什麼我們喜歡金句?金句很短,經常押韻,郎朗口,它有一種和聲和美,我們過去常常口中的諺語,在字之後。對這種語言節奏的迷戀實際上是人類固有的習慣,我在我的書中提到了這一點。在人類文化的漫長演變中,對音樂的崇拜也是原始宗教崇拜的副産品。我們對他們的迷戀也比較不理智,比如"沒強不努力,老闆難過",我們都在提,但還是有邏輯原因的呢?不一定。

金句的短小也友善,具體上下文分開。當你無法了解一個黃金句子和它誕生的語境之間的關系時,它可能會被誤解,但你也不太可能從邏輯的角度反駁它。在目前的環境下,金句可以成為"粉末"工具,但絕不能成為思考問題的工具。特别是如果我們是哲學家,我們需要保持警惕。

新京報:其實,這些語言現象的背後,是一個常見的"語言腐敗"問題。其實,表達形式也非常多樣化,你認為我們有可能對抗這種趨勢嗎?

徐英軒:這個問題談得比較多,首先,"語言腐敗"的原因很複雜,談起來不友善。我在這裡特别提到一個想法,現在我們很流行提到"凡爾賽宮",我們經常覺得這個詞是一個負面的詞,"凡爾賽宮"确實有一些會引發階級仇恨的元素,不是很可取,但我認為"凡爾賽宮"蘊含着抵制語言腐敗的潛力。

凡爾賽宮最大的特點是什麼?語言的表達要"高大",而不是"高大"你玩凡爾賽宮就不能了。這些術語無形中造成了語言的障礙,這種障礙是正式的,華麗的,甚至過于繁瑣的,但也抵制了碎片化表達的入侵。凡爾賽的專著之一是托爾斯泰的《戰争與和平》,為了恢複法國文化對年輕俄羅斯人的談論方式,該書在文本中大量使用法語。凡爾賽宮的背後其實是一小撮身份的展示和整合,這在很多專業領域居然會起到意想不到的作用。例如,法律、醫學、生物學等圈子可能有自己的語言障礙,這确實提高了障礙之外的人的了解成本,但至少要保持語言的純潔性,至少反對"貨币化"和"火星"化。

新京報記者:你提到了《戰争與和平》。我們知道你也在業餘時間寫曆史小說。你曾寫道,如果我們想提高自己的分享能力,我們可以讀出更多好的小說,因為好的小說家往往有很好的共同感受。今天的許多問題,無論是"性别戰争"、網絡暴力還是身份政治,實際上都與常識有關。從哲學的角度來看,你認為人與人之間可能存在真正的共性嗎?

徐英軒:在共同感情問題上,馬克思·沙勒和卡爾·馬克思為我們的思考提供了一些靈感。希勒做情緒現象學,區分不同的情緒模式,主要感受可能其實是每個人,我們看到小貓和小狗被虐待,會感到痛苦,但這和我們看到的人被虐待的程度還是有些不同。與此同時,看到離你更近的人被虐待會更痛苦。是以這很像費曉彤先生的比喻,我們共同的感受是一個以自我為中心的社群。是以希勒覺得,教育和旅遊,會讓一個人的普通感情圈子慢慢擴大。從馬克思的角度來看,這個共同的圈子更多地與你的生産方式聯系在一起。如果你是一個股票經紀人,你在巴黎和柏林都有朋友,也許整個歐洲都在同一個圈子裡。同樣,"黑人的命也是命"(Black Lives Matter)運動的明顯種族鬥争與對立雙方所屬的經濟圈有很大關系。

"與情感和同一個人",作者:Max Schaller,北京師範大學,2014年。

是以馬克思讓我們從利益的角度來思考共性問題。為什麼閱讀小說可以幫助人們培養分享的能力?讀小說是一種沒有興趣的審美體驗,讀小說不是為了賺錢,相反,讀小說需要花錢。在擺脫經濟考慮後,通過簡單地聽小說中其他"圈住"的人的故事來擴充我們的常識是有用的。

而所謂的"真正的共同感受",我們隻能走近。如果我們因為無法實作100%的同理心而否認同理心的可能性,我們将陷入懷疑。的确,可能有一個男人在認知上了解了許多女權主義理論,但受到特定經驗的制約,對女性仍然有很多不了解,此時的适當态度應該是承認自己了解的那部分,然後努力做得更好。這是一種更有建設性的态度,不承認你甚至不能承認你不能得到100分。

哲學與日常生活:

反思會讓生活更快樂嗎?

新京報:在《使用哲學》中,你試圖将哲學與日常生活聯系起來,例如,在每個部分的結尾,你有意識地使用一個特定的場景來與本節讨論的哲學思維聯系起來。當哲學與日常生活相連時,它确實變得更加流行,但是否存在簡化甚至誤解哲學本身的風險?您如何看待哲學與日常生活之間的這種緊張關系?

徐英軒:當然有一個簡化,隻是盡量平衡。我個人的觀點是,如果哲學要更好地接觸到更多的人,那麼此時犧牲"簡化原有的想法",可能并不是一個完全不可接受的代價。現在很多國外的人,會采取一些孔子所說的"金句",但實際上沒有,但這并不影響這些句子會影響他們的生活态度。同樣,哲學進入日常生活,重要的是人們從中學習自己的靈感,也許不完全符合初衷。這可能與曆史知識的普及不同。當然,作為一名作家,我必須盡我所能來確定準确性。

新京報:還有一種普遍的觀點認為,哲學提供了這種高度反思的思維方式,使人們對生活中許多簡單的問題思考得更複雜。尤其是當我們把很多現象放在生活中,常識解構、分析,卻更痛苦,是以有一句金句說"懂了很多道理,卻還是有不好的人生"。您如何看待哲學反思本身的局限性和風險?

徐映軒:這個問題維特根斯坦也提到過,他有一個比喻就是關于這種"哲學疾病"的,患有這種疾病的人就像一隻蒼蠅在透明的奶瓶裡飛來飛去,嘴巴其實就在前面,但它不是飛嘴,而是打了一個袋子。如果我們用哲學來反思我們的日常生活,我們确實冒着過度強調的風險。很多時候,我們從生活中抽象出一些反思對象,卻忘記了生活本身。當我在播客上時,我提到了一個關于河床和河流的隐喻,很多時候我們的生活仍然需要一些基本的基礎,如果我們的反思觸及這個層面,那麼河床可能會影響生活中的一些基本信念,這是有風險的。是以,觀察人們在生活中如何說話是非常重要的,超越了哲學。

新京報:我們知道,許多哲學思想将依靠"意識形态實驗"。例如,衆所周知的"大腦在坦克","電車問題"等。"思想實驗"其實是哲學比較"圈外"的一種方式,就像《黑客帝國》中基于"腦罐裡"的實驗是一種流行的哲學表達。思想實驗如何影響我們的思維哲學?這樣做的利弊是什麼?

徐英軒:思想實驗是對複雜現實的抽象,思想實驗的抽象性可能高于自然科學實驗的抽象性。在自然科學中,我們也許能夠模拟一個近似真空的環境,但思想實驗的抽象是一個更複雜的社會現實,很難實作"真空"。這導緻對思想實驗模型的解釋經常受到質疑。我個人認為,哲學思想實驗隻能作為我們第一次進入哲學問題時的工具,而不能作為深入研究的通用方法。

《黑客帝國》

新京報:思想實驗因為比較形象,很多時候也給人一種錯覺,認為思想實驗很容易發現漏洞,很好的反駁。人們對待哲學的态度有時也是如此,感覺每個人都可以評論兩句話。

徐英軒:思想實驗是在專業的哲學文獻中進行的,通常有十幾輪或二十輪正面和負面的辯論。公衆心智實驗或哲學中的許多問題可能是第一輪辯論,是以看起來并不那麼複雜。哲學思維的起點通常并不困難,但它變得越複雜。

對于人工智能來說不夠智能

對人類的威脅更大

新京報:大衆讀者在提到哲學時,往往會想到一些大陸哲學家的名字,康德、黑格爾、海德格爾等(當然,我讀不懂也說不出來)。這是一個有趣的現象。我們知道,大陸哲學非常重視對哲學史的研究和對哲學家文本的精明研究。你自己的道路更像是英美分析哲學,這本書在問題上比在哲學史的邏輯結構上更有條理。您如何看待目前的歐洲和英美哲學方法?作為一個以分析哲學為主的學者,您如何看待哲學史研究的意義?

徐英軒:無論以何種方式做哲學,重視哲學史都是非常重要的。哲學的特點是目前有許多前沿問題,其實可以在非常老的問題中找到思想資源。是以,當我們今天做很多哲學研究時,我們經常回到柏拉圖和亞裡士多德。兩者的差別可能在于對"閱讀"的态度,英美分析哲學可能強調哲學問題本身的永恒性,提出這個問題的古人與我們今天所思考的一樣的人。相對而言,大陸哲學更注重哲學家思想與其特定時代的聯系,強調将哲學思想置于特定的時間語境中去研究。

雖然兩種哲學思想都研究哲學史,但對哲學史的态度卻大相徑庭。事實上,這也引起了一些對哲學和大陸哲學的對立分析。也許很多歐洲哲學研究者會覺得,分析哲學研究者将哲學史上偉大哲學家的問題直接移植到當下的思維中,把哲學史上的聖賢們抓得足夠認真。但這裡有一個題外話,在哲學閱讀中,我個人認為學習相對于曆史細節的意識形态架構更為重要。在文化交流上是一樣的,比如讓中國文化走出去,我們注定需要進行移植,不是讓人作為原來完全接受我們的許多文化細節,而是傳播一個文化架構。

至于你說的哲學,你為什麼說歐洲哲學家,我想有很多原因,當然也有溝通的原因。例如,薩特寫劇本,很多時候他使用一種非常文學的語言,甚至通過戲劇來傳播他的哲學思想,這當然比分析哲學的無聊論點更有效率。薩特的戲劇賣得特别好,而《存在與虛無》賣得并不好,在當時的巴黎被稱為"一公斤",因為《存在與虛空》可以作為公斤尺度。還有許多其他大陸哲學家的語言也具有這種特征,打了一個不恰當的類比,用今天B站的語言來說,他們可以在文學和哲學界"吸粉"。

《存在與虛無》,作者:讓-保羅·薩特,譯者:陳玄良,杜曉珍,《生活,閱讀》,安迪第三書店,2014年版。

新京報:大陸哲學對哲學史的研究,在思想史上可能更有意義。

徐英軒:研究思想史是有價值的。但我個人認為,如果真的想做一個思想史的研究,我們也應該更多地利用馬克思的曆史唯物主義觀點,即除了思想史本身之外,我們還需要注意思想史與政治史、經濟史的互相作用。 社會曆史,而不是純粹談論文本内部思想的演變。

新京報:總體來看,英美分析哲學的興起現在更加明顯,哲學與科學的互動也越來越緊密。你在這本書中也多次提到哲學與心理學、神經科學和其他學科之間的關系。去年中國科學院也成立了哲學研究所,在您看來,哲學和科學目前有關系嗎?

徐英軒:哲學和科學本來是一家挨戶的,近年來可以說,兩者的結合又回來了。以我自己的人工智能哲學為例。很多人認為人工智能隻是一個科學問題,哲學家無能為力。我認為哲學至少可以在這個領域發揮以下作用。

首先是內建。特别是在人工智能等仍在成長的不成熟學科中,整合了計算機科學、語言學、神經科學、心理學等知識。其次,有一些重要的道德和監管問題,可能不一定由專門研究人工智能的專家考慮。如果我們追溯到很久以前,最早的人工智能是符号人工智能,其基礎是數理邏輯,這本身就是哲學家思考的問題領域。是以,人工智能領域深深植根于哲學和科學。目前,我們更多的是将人工智能作為一種簡單的技術,但是我們對人工智能的了解還是要塑造其文化和意識形态的土壤,比如人工智能從概念上看是典型的西方文化産品,其背後是邏輯主義、機械思維,我認為哲學家們有一個非常重要的任務,就是幫助公衆了解這些思想背後的人工智能新概念, 文化基礎。

新京報:回到人工智能問題。近年來,人們對人工智能未來走向的預測很高,一些學者甚至擔心,所謂"強人工智能"的出現可能會威脅到人類的生存。你認為人工智能将來會達到這種狀态嗎?打開一個腦洞,假設我們确實面臨着與人工智能共存的需要,你會采取"人類中心主義"的立場嗎?

徐英軒:我認為這個問題最重要的前提是,你說的未來有多遠?可以将時間尺度拉到無窮大。但是,如果我們談論離我們更近的可預見的未來,我認為強大的人工智能不太可能誕生。雖然我對心靈的哲學觀點是反對"神經沙文主義"的,也就是說,"智力"的一般原則也可以出現在非神經元環境中。但就目前而言,大規模、普遍的人工智能研究和開發幾乎沒有成功的迹象。

很多人會談論AlphaGo戰勝李石獅,這具有很大的工程意義,但我認為科學的意義是有限的。在工程感上,圍棋很難打,現在我們可以讓機器赢得人類,無疑是偉大的。但它采用的是深度學習或蒙特卡羅算法,其實都是長遠的東西,底層邏輯并沒有特别大的突破。甚至可以說,AlphaGo擊敗了李世石,而卡斯帕羅夫多年前就被深藍打敗了,沒有本質的差別。

李世石和AlphaGo的得分為1:3,其中遊戲的勝利也是人類智慧對AlphaGo的唯一勝利,為了紀念這一勝利,李世石以NFT儲存和拍賣的形式戰勝了AlphaGo的國際象棋得分,最終以60以太坊(目前約130萬元人民币)的價格售出。

到目前為止,即使是AlphaGo的人工智能水準,距離你所謂的強人工智能還有很長的路要走,它是一種專門的AI,隻能在單一功能上與人類競争甚至超越人類,但它不是一個通用的AI。AlphaGo的大腦是為下棋而生的,但人類的大腦并沒有被設定為做一些特定的事情。

我正在寫《關于人工智能哲學的十五講》(北京大學出版社)即将出版,其中我提出了一個基本觀點,簡單地說,與這種用于實作特定功能的專業人工智能相比,通用人工智能可能是更人性化的技術。未經測試的人工智能 - 我們現在調情的"人工智力遲鈍" - 對人類來說是一個很大的威脅,不夠聰明,是以它需要大量的資料,我們的隐私,來分析。相反,如果人工智能真的進化到和人類一樣聰明,它可能不會那麼依賴大資料,它會有更多的推理能力,也不會對我們的隐私造成特别的傷害等等。

是以,由于像霍金這樣的人擔心人工智能将統治人類,我認為這個想法還有很長的路要走,也許像流行病這樣的問題現在值得擔心。

編寫|劉亞光

編輯|李永波;王青

校對|危險;劉寶清