提起山東,大家都會想起“孔孟之鄉”、“禮儀之邦”,出過孔子、孟子、顔回、曾參等等儒家大師,也讓山東這片土地流淌着溫良恭儉讓的血液,深入人心。

其實,山東曆史上不光文化昌盛,武功也非常強大,出過很多足以彪炳千古的頂級名将,下面,咱就來總結一下山東曆史上的十大名将。

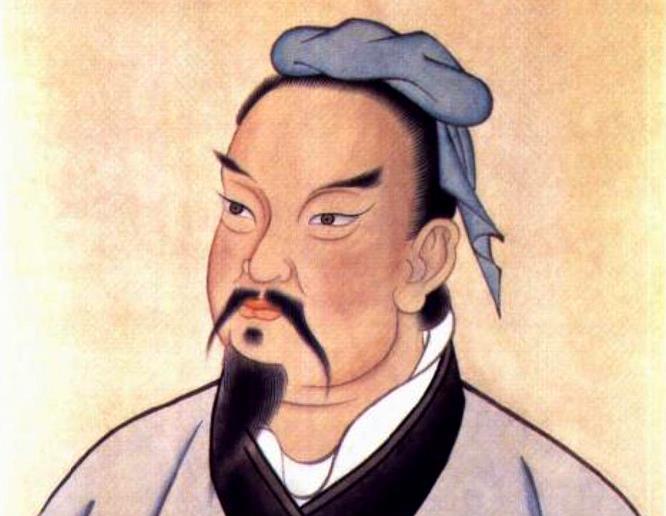

首先,就是被尊稱為“兵聖”的孫武。

孫武公元前545年出生于齊國樂安(今山東北部),著有《孫子兵法》,被後世譽為“兵學聖典”,在中國乃至世界軍事史、哲學史上都占有非常重要的地位。

《孫子兵法》是中國曆史上第一部成體系的兵書,也是曆史上知名度最高、影響力最大的兵書,其中的“謀定而後動”、“知彼知己,百戰不殆”、“上兵伐謀,其次伐交,其次伐兵,其下攻城”等等軍事思想,一直流傳至今。

李世民在與李靖談論軍事時,高度評價說:“朕觀諸兵書,無出孫武。孫武十三篇,無出虛實,夫用兵識虛實之勢,則無不勝焉。”

孫武因這部兵書,也足以坐上中國曆史上第一名将的寶座,被後世譽為“百世兵家之祖”。

其次,是跟孫武齊名的吳起。

吳起公元前440年出生于衛國左氏(今山東曹縣),與孫武并稱“孫吳”,著有《吳子兵法》,與《孫子兵法》合稱《孫吳兵法》。

《舊唐書》中評價說:“凡言将者,以孫、吳、韓、白為首。”就是說,提起曆代名将,都以孫武、吳起、韓信、白起這四個人為首,足見其地位之高。

第三,是同樣跟孫武齊名的孫膑。

孫膑在曆史上的資料不多,生卒年不詳,連名字也不知道,隻是因他曾經受過“膑刑”,就叫他孫膑。

孫膑是山東菏澤人,當年與龐涓一起求學于鬼谷子,著有《孫膑兵法》,在曆史上一度與《孫子兵法》混淆,甚至有不少人考證說,孫膑和孫武是同一個人,其實不是的。

第四,是齊國大司馬田穰苴。

田穰苴又稱司馬穰苴,是春秋末期的齊國人,在今天的山東淄博。

田穰苴雖然在名氣上沒有孫武、吳起大,但軍事成就同樣非常高,司馬遷評價說:“餘讀司馬兵法,闳廓深遠,雖三代征伐,未能竟其義。”

唐肅宗時,設立武廟,以姜太公為主神,左右各列五位名将,稱為“武廟十哲”,其中就有田穰苴,另外九人為:孫武、吳起、樂毅、白起、韓信、張良、諸葛亮、李靖、李勣。

第五,是秦朝大将蒙恬。

蒙恬是齊國蒙山(今山東臨沂蒙陰縣)人,出身于名将世家,跟随秦始皇南征北戰,為統一六國立下了汗馬功勞。

秦朝建立後,蒙恬又率領30萬大軍北擊匈奴,讓匈奴不敢南下,被譽為“中華第一勇士”。

司馬遷評價他說:“為秦開地益衆,北靡匈奴,據河為塞,因山為固,建榆中。”

第六,是漢朝名将陳湯。

陳湯是山陽郡瑕丘縣(今山東兖州)人,西漢時期的名将,“明犯強漢者,雖遠必誅”這句話,就是他說出來的。

陳湯最主要的功績就是消滅了北匈奴郅支單于,結束了漢朝與匈奴之間一百多年的戰争,立下奇功。

《漢書·陳湯傳》評價說:“立千載之功,建萬世之安,群臣之勳莫大焉。”

第七,是唐朝戰神李勣。

李勣是曹州離狐(今山東菏澤)人,跟着李世民南征北戰,為大唐王朝開疆拓土,堪稱“戰神”級别的人物,與另一位名将李靖并稱“二李”。

李世民評價說:“李靖、李勣二人,古之韓、白、衛、霍豈能及也!”

唐肅宗設立的“武廟十哲”中,唐朝隻有兩位代表,就是李靖和李勣,與孫武、吳起、韓信、張良等人并列。

第八,是唐朝名将秦瓊。

因《說唐演義》等小說的普及,秦瓊一度成為山東武将的代名詞,知名度非常高。

秦瓊是齊州曆城(今山東濟南)人,為大唐的建立立下了汗馬功勞,被封為胡國公,位列淩煙閣二十四功臣。

在今天的濟南五龍潭公園,仍然有秦瓊祠,發生過很多神奇的故事。

第九,是明朝民族英雄戚繼光。

戚繼光1528年出生于山東登州(今山東蓬萊),面對倭寇的入侵,組建了一支“戚家軍”,戰鬥力非常強悍,是當時明朝抗倭的主力。

戚繼光作戰非常靈活,針對倭寇的特點,發明了“鴛鴦陣”,專門克制倭寇,取得了非常大的戰績。戚繼光還撰寫了兩部兵書:《紀效新書》和《練兵實紀》,對後世的影響非常大。

《明史·戚繼光傳》評價道:“繼光為将号令嚴,賞罰信,士無敢不用命。與大猷均為名将,操行不如,而果毅過之。大猷老将務持重,繼光則飚發電舉,屢摧大寇,名更出大猷上。”

第十,是抗日名将張自忠。

張自忠将軍1891年出生于山東臨清,早年參加馮玉祥的西北軍,在抗日戰争中擔任第33集團軍總司令,率部參加過臨沂保衛戰、徐州會戰、武漢會戰、棗宜會戰等等重要戰役。

1940年5月16日,張自忠将軍在棗宜會戰中壯烈殉國,成為二戰時期盟國犧牲的最進階别将領。

張自忠将軍殉國後,國民政府為其頒發“榮字第一号”榮哀狀,入祀忠烈祠首位,并舉行了隆重的國葬。周恩來題詞道:“其忠義之志,壯烈之氣,直可以為中國抗戰軍人之魂。”