羅繼祖的王國之死

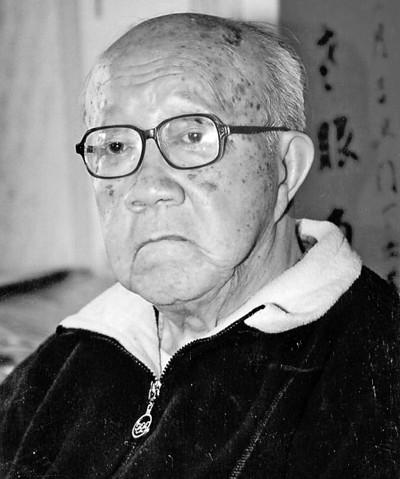

羅振宇(左一)、王偉(左二)等清朝官僚。資訊圖檔

(報告)

學習一點傳記

羅繼祖(1913-2002),浙江省上虞人。他從小就在祖父羅振宇的指導下學習。他曾在東北博物館和大連圖書館工作,是吉林大學的教授。著有《遼史學派概況》、《永豐鄉年鑒》、《楓葉窗》、《宮廷記憶》、《王國之死》等,并編纂了《羅振宇學術叢書》。

出生時,"了解"王國

羅繼祖是羅振宇的長孫,他于1913年出生在日本京都,王國魏也和家人一起住在京都,是以羅繼祖出生就是為了"認識"王偉。在日本京都生活期間,與羅振宇一起住在天津,羅繼祖都接管了王國的維文。羅繼祖 說:

我從五六歲就見過他,1923年,他被從上海叫到北京,到1926年,每隔幾年,他就一定要住在我天津的家裡,那時我十二三歲,仍然對他的聲音有印象微笑,中等身材,臉色幹淨,嘴唇留短胡子, 發辮子,戴着近視眼鏡和鳄梨醬帽,腰帶,一口一口的亨甯,一般都看不懂。我十五歲時在1927年的校刊《王氏的遺産》上,還是看不懂,但是我參加了校内人物的戰鬥。(閱讀王國的作品,閱讀,1982年第1号)

其實不是"五六歲見他",而是一出生就"看"一次。羅繼祖與王國魏前後相識和交流的七八年時間裡,王國魏留下的形象是想象,留給羅繼祖的印象是想象。再加上他參與《亨甯王仲軒的遺産》的修訂,他對王國的熟悉程度确實無法與後來的人相提并論。1940年羅振宇去世後,羅繼祖積極參與羅振宇的《正松老人物集A集》八種校内文字和接觸印刷等事項,其中《後定譯稿》由羅繼祖編纂,B-C等集主要由其學校編纂。羅繼祖和他的三個姨媽,也就是羅振宇三個女兒,王國長期的羅小泉也比較熟悉,和王國的活兒孩子似乎有些聯系。

大概是因為整理了羅振宇的合集,羅繼祖早先與王國魏接觸過的幾封信,最早初步完成羅振宇和王國魏的往返信件應該是羅振宇本人,一共十幾本書,他以後會把其中的幾封放進池裡, 由羅福軒五子儲存,1949年夏天,羅福雨曾寫過一段短暫的跋涉,對它的經過進行了簡短的描述。1963年,羅繼祖正要轉交《觀書》擷取魏國160多封信件,并送出中國圖書局出版,經過一番原因沒有出來。"文化大革命"後,羅繼祖索歸還了該書,其中118本通論著首次在華中師範學院曆史系出版,這是《中國曆史文獻研究集》第一集。1979年8月,華東師範大學吳澤派人到長春羅繼祖參觀王國的魏國手稿,羅繼津将《看書》送達,蓋無澤準備了王國魏全集,第一卷《王國魏全集》将羅繼祖收藏的所有收入, 1984年由中國圖書局出版。

1973年3月,羅繼祖開始編纂羅振宇的年鑒《永豐鄉年鑒》,1976年12月完成。(見羅繼祖《羅學堂先生讀物全集台灣版》(上圖))起初,手稿和筆錄隻寄給他的五位叔叔羅福軒、堂兄羅守軒、堂兄周子梅(羅莊的丈夫)等家人審閱。1978年7月10日,羅繼祖寫信給羅守雲:"年度之書在下半年很重要,如有意見,請提出來。侄子但根據事情直截了當,問問自己什麼時候沒有曲率。"(本文引述羅繼祖給羅守軒的信,見朱松齡編《羅守元資訊選編》,2021年1月編輯自印書)可以看出,這本書是本着直接出書的原則。1979年9月,吳澤的賬目交給了他,他以為羅繼祖努力澄清了很多問題。1979年11月,江蘇人民出版社緻函羅繼祖,表達了出版的願望。1980年初,上海和南京競相出版該書,最終于1980年4月由江蘇人民出版社出版,書名為《羅振宇年鑒》。羅繼祖最初主張不署名作者,但應出版社的要求,署名"甘瑜"。該書出版後,羅繼祖給張偉輝送了一卷,張啟輝回信:"極猙獰的叙事回顧,不美,不大驚小怪,宣傳祖德,可以傳下去......"(引自1981年1月羅繼祖給羅書璇的信)這個評價應該相當高。

因為裡面藏着大量的書籍等第一手資料,是以《永豐鄉民書》也就是說,更多的是關于羅振宇和王國的關系的叙事。此外,一些不适合包含在行年記錄中的内容可能會在私人通信中表達。關于王國的邪惡和晚年的羅振宇,1978年11月26日,羅繼祖寫信給羅守雲:

王家事,爺爺的着急,聽了三姨一方的講話,其實王太太這個人并不兇狠,而是好聽錢媽媽等人的挑釁,三姨不能站不住,讓對方反其道而行。王家對此沒有不好的感覺,是以"記錄"也不需要重新叙述。

顯然,羅繼祖與羅振宇的關系,對于王偉和羅振宇的關系,有很多話要說。但是,僅限于年度家譜的例子,不能太分支,還有很多外譜的談論。事實上,羅繼祖在1978年10月22日出版的《閱讀》一書《1982年第8期》中也預言了類似的話。

回到"強迫債務"是不對的

羅繼祖關于王偉之死的文章始于20世紀80年代初,他寫作的直接原因是"出版中還有人說王靜安的死不是烈憨,而是被羅逼債"(1981年5月12日,羅繼祖寫信給羅守軒),這并不好笑。在羅繼祖看來,王國的滅亡是由于羅振宇的逼債,是因為當時清朝内部沖突,出于政治目的而誤言,為什麼半個多世紀後還有人接這個陳說?

關于王和羅晚年的惡事,羅福軒早在1953年就寫了一篇關于這本書結尾的簡短記述,後悔沒有出版,後來羅繼祖報道此事,也普遍接受了羅福軒的論述。

關于強制債,羅繼祖至少在1982年5月2日就知道鄭曉軒是發端人。同一天,他寫信給羅守順說:

鄭海桑以詩歌而不是學者著稱,是以他鮮為人知,人民不純潔,祖父一直與他交往。現在知道王官堂死于舉債,是鄭作玉,而對于郭沫若等人來說,更廣為人知的是,所謂政策政策師一等。這件事情不用跟二姨媽談,侄子在"年線"描述中已經明白,還有很多素材要寫。

所謂的"一流政策戰略家"實際上已經揭示了債務強迫言論背後的政治陰謀。在永豐鄉人民書上,羅繼祖的說法還含糊不清:

孝順違背了大孩子和繼姑的話,仆人就是從中建構出來的。靜安雖然驗房員,和平日家務都是潘師傅,但問,和鄉鎮人員細節不大不一樣。為了博深的棋子,靜安夫婦在上海,潘氏善後不端,孝順純渡于村民,村民們搬家聽女人的話,靜安隐隐的忏悔,村民們帶着孝順純的回報。從此與靜安友好地參與商事。雖然北京和天津都很密集,但截至靜安的死亡還沒有再被看到,這封信也很少見。博申服務海關,養老金去世後,農村老百姓不把孝道純接受。(羅振宇學術論文第十二集)

羅繼祖在這裡用一句話補充道:"羅、王峽,外人不知道各種猜測,有一個頭銜給王的女兒石羅被吊銷了,真正的羅女王,因為死還大回來了。靜安湖,疑似窦一奇,寓意逼債至死。雖然是真情實,但王門的孩子們也是無知的,那外人呢,更多的是關于易毅的。"易易的《我的前半生》混淆了王、羅兩姻親關系,宣傳逼債,羅繼祖在這裡回應。據推測,羅繼祖在為村民寫年鑒時,還不确定強制債的源頭是鄭小玄,因為羅繼祖在文字和強迫債中說,除了針對易毅之外,另一個是"王門子"。直到1982年5月,也就是這本書寫完四五年後,他才意識到"王冠棠死于強迫債務,鄭作鈞"。羅繼祖這一段文字的王,羅晚年生活中分析邪惡的原因很中肯,兩個性格不同的人,面對同樣的困難,沒有調整自己的性格,讓近三十年的友誼變成了生意。王國弟子戴家祥也明白王家晚年與羅氏争鬥的原因,對羅繼祖《行年鑒》中的有關訓示表示贊同。羅繼祖的文章《觀之書》曾一度引用了其中一絲烏雲的話:

戴教授從王登明的手裡看《行年》,寫信給我說,王晚年失去了喜悅,老師的潘媽媽會看他所看到的和聽到的告訴趙婉麗姨媽,趙還告訴我,有了偉大的作品,沒有偏見,這是曆史學家尋求真理的态度。

作為王國的弟子,戴家祥無疑代表了一個重要群體的态度。

王國殉道的追随者

羅繼祖一直堅信,王國魏國的死就是殉道。線年是丁的一年:

多年來,南方逐漸向北發展,村民和同志們為幾代憂心忡忡,認為危險在水壺裡吞下了魚簾,應該為未來做好準備。顧線上上下漏水,人們的文字和襯衫,生活不斷。5月3日,靜安區擔心頤和園昆明湖沉沒......村民們多年來與靜安雖然松懈,忠于領主的理念,也誓言堅實。"再侮辱"雲,從這個"紳士侮辱至死"的意思。靜安不落下,不想乞求後方的計劃,村民們都是為傑作,偷比古屍,幸運地明白......(媒體:在剩菜上,引起了易毅的懷疑。在《我的前半生》中說,遺産是羅錯寫的,字寫得很好,不是王國的筆迹。在這件事的開始和結束,别人可能不知道,王門弟子是不可忽視的。)

這部分包含了很多資訊,這些資訊在陽光下和死者中彙合說。先說最後一句,羅繼祖直言不諱地表示羅振宇代表王國,"王門弟子是不可不知"下的語言很沉重,其透露的資訊,羅振宇應該事先與王門弟子溝通,至少王門弟子被默許和支援羅振宇的這種行為,因為最直接的動機是尋求王國魏死後的悲痛。羅繼祖提到,1927年,其他人要麼對時事沒有影響,甚至對國民革命軍北伐感到"興奮",而羅振宇及其同僚在國民革命軍中不斷進軍北方,對易毅安全的擔憂是可以了解的。因為既然有可能無視清朝與中華民國政府簽訂的原協定,易易将被逐出紫禁城,在民族革命的大潮中,生活在天津章遠的蝸牛,形狀像"籃子魚簾燕子"易易,做出進一步的行為也是完全可以想象的。作為前"老朝臣",自然關注的焦點與普通大衆不同。羅繼祖對爺爺和一群老朝臣的憂慮的記述,應該是真的。但王偉的"悲哀自放縱",是否也屬于這"同志一代",也是一個問題。至少已經與王國結盟的羅振宇,不會在這個時候與王國談判,走向未來。那麼羅繼祖在這裡順着王國的潮流來談一談自我放縱的狀态,其中相關性、忏悔還不充分。後來,羅繼祖對此說得更詳細。他說:

按照王先生16字的遺囑,結合王先生的一生言行,我們說王先生的死是殉道,是屍體,而推到陳先生隻要稱贊他獨立精神,思想自由,梁先生從各個方面分析,王先生的地下知識應該感歎......王先生的死有一個長期的原因,一個近期的原因,一個長期的原因,可以追溯到他童年時在家庭中接受的封建教育和中年學習的西方哲學;在我看來,對葉德輝的槍擊不能說是無關緊要的,至少是讓王先生心中的恐怖增加了......梁先生雖然是一個有政治色彩的人,但不是革命的對象,必要的時候,也是為了避免現在的局面,讓王先生覺得天津張原義一邊太危險了,也覺得自己,阿茲幸運沒有死,這次沒有蘇,是以決定自殺。(觀點之書)

羅繼祖聯合陳玉克說,梁啟超說要整合殉道,說這裡的邏輯關系還需要進一步論證,但羅繼祖的傾向很明确。王國死亡的遠因和近因的分析層面也應與自殺者的正常情況大緻一緻。與《線年》稍有不同的是:"線年"主要來自易毅,可能處于危險之中,自己的話也達不到,進而"對不起,自我放縱",而這裡擔心的不僅是易毅,還有自己的。至于說阿齊"幸運"沒有死雲,那還是為了合了解釋"一次侮辱"和"再侮辱"的關系。其實客觀情況是:換了一個兒子,更别提易彜,魏國也沒了生愁;在這種情況下,我們能否"生存"是一個不需要考慮的問題。深切感受到羅繼祖在這裡"幸運"這個詞或誤入歧途。

王國魏當然關心的是易義的安全,但作為清朝的局外人,這種關心是否已經到了需要自我放縱、睿智的地步,還是有疑問的。所謂"紳士的屈辱之死",總的前提是,國王已經被羞辱了,在朝臣們可以與死神對話之前,有沒有一個國王沒有被羞辱過,而且先死了?當時的王國與易毅的關系是否會達到這一點,令人懷疑。

要解釋王國的死亡是殉道,必須以王國忠于舊為前提,如果"舊的遺産"不純潔、不情願或徹底,"殉道"将不可避免地成為無根的空談。羅振宇執意要恢複清朝,這已經成為共識,羅繼祖也持這種觀點。但王偉願意像羅振宇一樣做老頭嗎?學術界有不同的看法。羅振宇、金亮、楊仲軒等老自然口對王國忠老,老團外人的意見不一定。顧偉剛在《紀念王靜安先生》一文中稱,王國魏"他做的遺産老明白,他的環境要是成功",如果不是因為羅振宇的各種幫助,王國魏"為什麼靠羅氏之死成為老人",是以"我們隻以為他是潔淨室的忠實擁護者, 這不是一個很大的不公正。(顧偉剛全集,包樹園))郭莫若在《魯迅與王國魏》一文中即是:因為與羅振宇相遇,王國魏周邊地區形成了以老人為主體的團體。在這樣的環境下,"友情王國無法解脫精靈,然後逐漸被迫成為'遺物'。我不認為他自己一定願意"(郭沫若,第20卷)。1980年4月,謝國軒為《永豐鄉人書》寫了一段序雲:"俞以為雪塘的老人在清末成為保皇黨,把王靜安師一起拖入水裡,誤人,自以為是。顧偉剛、郭莫羅和謝國軒都認為王偉是"靠"羅振宇的遺産,"靠"老和一心做老顯然是兩個完全不同的概念。

羅繼祖成羅振宇說,認為他們是典型的清朝。1978年10月22日,羅繼祖寫了《人民大會堂書》:"爺爺和王先生對清朝的信仰,對死,這是司空見慣的,并不能撼動家庭的鴻溝。"他也相信王國成為老人是他有意識的行為,不是羅振宇的引導或強迫。他說:

有人說,看堂跟爺爺一起避開日本,隻做把禮堂弄到老路上,這也是觀的觀止,如果那天的廳子從心裡不去跟着,不會違背心意......我想,在關棠願意決定去日本之前,從關堂的《把日本的卡諾博士送到歐洲》和他自稱驕傲的三首詩中可以看出。(王官堂的重量——《家中的六位》)

如果将王國與老年人的關系分為幾個階段:從辛亥到京都的時期是第一階段;第一階段是清朝初期,國魏在京都用一些文學作品表達了"國思妙想",第二階段王國從京都回到上海,與沈增之、朱祖謀、鄭曉璇等老人從多,第三階段直奔南方學習, 與孫清時期和易彜有直接關系,并親身經曆了阿孜的變化。羅繼祖認為,王偉在去日本之前就已經留下了遺産,其實直接否定了羅振宇影響并成為遺産的可能性。羅繼祖提出的基礎是他的《送日本卡諾博士去歐洲》一詩,後來編纂了《三子三詩》。但這部《三詩》是去日本之後創作的,還不可能證明王偉在去日本之前有老人的心。在《三子三詩》、《頤和園話語》中以慈禧生活為中心,寫下了愛情的新吉羅的結局,《路難》哀悼晚會的結束,确實給清朝的末日送上了深深的哀悼。雖然卡諾博士在京都大學任教,但因為第一次來京都,是以在送卡諾去歐洲旅行時,也充滿了對古老國家的強烈思念,如果"談深層次和興衰的文字,回頭看看神舟劇就能哀悼"。漢族起源于貴中節,至今溫謝安在"雲雲"中,也确實蘊含着一定數量的人的思想,而在鈴木滬雄朗誦這首詩時,魏國贈送了一首詩并寄了一封信,特指詩歌對日本的社會政治制度也有顧慮,他說:"偷竊紳士居所是一種國家, 不是他的醫生,國家層面對這個國家的人民來說,出于這個原因。"(魏國于1912年10月7日寫給鈴木虎的信,見魏國的信件日記)他直接聲稱自己是"死國的人民"。但這種人的思想是發自内心的,還是來自羅振宇的影響,如果沒有非常明确的證據,實在是不能簡單地下結論。

對于謝國軒所說的羅振宇"一起把王靜安師拖入水中",羅繼祖不能同意。他說:

按照我的主觀了解,羅、王兩人晚清這個時候對目前的情況還是很一緻的,不是你東西方。從王先生的性格上可以說,他沒有世俗獵殺高官的欲望,也沒有革命思辨的異想天開的思潮,這本書隻是順從命運的正常步驟,并回憶起家族和"安化縣王"那段忠貞殉道的輝煌曆史,以及他"我願陳祥後代"的雄心勃勃的詩歌, 是以跟着泛海東行,不被外界勢力"拖拽"。(我的祖父羅振宇,2007年版《花開文學出版社》)

其實,不提清朝這一時期的末期,民國年代,王國與羅振宇對政局的判斷也基本一緻,考察"羅振宇王國魏書",從其一般可以看出。羅繼祖對王國性格的把握是準确的,王國對政治有态度,但其自身基本沒有欲望,即沒有幹預行動的欲望。張勳複辟時,住在上海的沈增智、康有維等人北上,沒有人提出奪取王國魏國,沈增之則是向北的事告訴家人不要告訴王國魏,可以看出,即使在舊群體中,王國魏也基本被忽視甚至回避了一個。

羅繼祖補充道:

在他的前半生中,他留學,學習外語,學習西方哲學。在中間不經意間,緻力于文學和歌劇的研究,也想在新的學術領域進行創新學者。後半生由于目前形勢的劇變,與家人一起穿越日本,學術方面也從新舊中退,與易毅捆綁關系,堕落為固執的舊,就反動了。很難了解在短短五十年内發生了多大變化。不過,這裡要說明的是,沖擊力離不開,威脅并不存在,因為王先生不是胸口沒有主人用鼻子走路。(觀點之書)

王國的變遷範圍總體上經曆了從西方到中國的轉變,其政治思想也從新變為老,這是一個可以回顧的事實。但羅繼祖在這裡建立王國魏和易彜直接的關系,成為了一個"固執的老人",似乎也有點跳躍。但羅繼祖卻說,"王先生不是一個沒有師父胸口牽着鼻子的人",這是王國個性的話。但這種自給自足的性格,或許也恰恰是他的"左而不老",深思熟慮而缺乏行動,或許沒有人能撼動王國到老心,活在老團邊的國家。

就連羅振宇的家人,也不全都從殉道的角度來解讀王偉的死。1954年,羅福軒寫了《以官堂先生手紮二》(江海學報,1982年第2期),其中有雲層:"其實,死因是名人堂,先是死痛,再哀悼分離的憂慮。雖然這篇文章發表于文章撰寫近三十年後,但他對王國國王死因的分析與王國王後東明相似,尤其是國王之死與長子國王之死的關系,兩人的觀點互相呼應。我認為應該給予充分重視。

"同志世代"據說與清朝争鬥

這裡又簡單說了一遍羅繼祖提到的"同志一代"的内涵,字面上指的是幾個志同道合的人。在王偉和羅振宇的案例中,王偉不是"同志一代",大概是不言而喻的。但确實,王國最初在其專欄中。丁瑜(1937年),羅振宇寫了《盛文中公金門疏浚序言》和《易易在紫禁城》中推廣的秘密疏浚,"或公開起草,或驅逐出境替代,或找人疏浚,或聯名聽。當道為一側的眼睛,對公衆和黨,對公衆的關心也是。雖然這裡隻說羅振宇和盛答應了兩個人,但其實是以下接着說的:"死友王仲軒公開是公知的,對于公衆來說,其任南仔時兩個疏浚和闌尾卷結束,一個給父合一,一個給當天的聲音要空氣, 比如所謂我的方式不寂寞,黨要傳遞,不去殲滅。(羅振宇學術論文第十集)

的确,王國的規模和升天的聲音應該得到極大的要求。羅繼祖的《永豐鄉人書》也記念雲:

鄉人與王靜安曾被孫皇傳喚直南學習,王某出巽提推薦,鄉鎮人也出推推薦,面子、興起的堅定拒絕接受。村民們紛紛加入書中的宣傳,太陽皇帝傅傅左右都很憤世嫉俗。而天皇在日本大使館的住所,大家都讨論了很多。從紫金升到救病,贊美鄉下人,這群人接着指的是黨的目标,鄭曉軒和南方歸來。也就是孫帝金,租住張源作為住所,當園林回到廣東商人身邊時,村民們和朱清遠同直的聘請三真一起工作,一定是被媒體最後,數着銷量,順地逐漸疏通了村民。顧問的指導,外在的尊重,真的遠了。

以下是圍繞易毅的派系鬥争正在發生的事情。其實,羅繼祖在《張官堂書》中将張遠當時的黨内辯論說得更詳細。他說:

易彜四處大緻分為三派:親貴和老府的政府,鄭、晉是從這個派系分裂出來的兩派都較大;南的同學文蘇、楊忠軒、朱玉珍和爺爺王先生,包括高玉先生(柯名李琴寺),都是一個弱小的派系。由于黨的傾盆大雨,我的祖父被疏遠了,中間派政黨受到了打擊。(觀點之書)

這是當時宮廷三組"友"的基本情況,鄭曉軒和金亮是動用武力最多的人。雖然形勢出現了一些新的變化,但羅振宇的劣勢并沒有改變。羅繼祖說:"後來張原小宮廷的權力已經掌握在了特定的執事胡思娟、荊方軒、陳增壽幾個人、鄭小軒和他們的分時,因為隻有他們才能接近易毅,他們學會了一套躲避力量的方法,得到了易毅的信任,張焯變成了一潭死水, 怎麼外人進不去。"(《視之書》)聖寅、羅振宇和王偉是比較固定的"朋友",其中升天和羅振宇應該更親近,朱玉珍是與羅振宇共同掌管張琭的人。因為他們曾經受到人民的欽佩,是以也羨慕其他政客。鄭小軒回歸南方大概是個征兆,但随後鄭小軒的地位越來越高,羅振宇的邊緣化也慢慢成為現實。在現在的檢查王國中,魏和羅振宇之間的信件也相當普遍。但是,1926年和1927年之交的那一年的"同志們"也确實發生了明顯的變化。

值得注意的是,羅繼祖對王國自我放縱的描述,應該更多地來自羅振宇的自傳。羅振宇在《合集》中談到了這個問題:

經過B醜,多年的内戰,金金非常危險。對盛文忠、王仲軒的公開擔憂是很厲害的,但是沒有努力......對丁婷來說,目前的情況很危險,鐘裕随後到5月3日在昆明湖頤和園自沉,聽到哀悼聲勢均力敵,于是最後的裝飾就濃了......一旦節日結束,在公衆面前沒有遺憾,并給草忍受死亡,仍然無法從世界網絡中釋放出來,是以一切都是灰色的......(羅振宇學術論文第11集)

羅振宇的陳述還具有更清晰的時間感,羅繼祖以"歲月"兩個字,"同志一代"的關系似乎一直持續到五月。而羅振宇将"B醜後"和"丁偉"區分開來,在鼎巍之前明确了"去和提拔中公,王仲軒龔"三個人,以丁玮為例,和丁偉,就不再說三了。但目前的情況與王國的自我放縱直接挂鈎,羅振宇和羅繼祖依然一緻。羅振宇要"完祭"定位王國的死亡,那麼殉道的意義就顯明在淺灘上,羅繼祖延續了這個意思,但要說得更詳細一些。

辯護:身份和學術的雙重責任

1918年4月25日,羅振宇寫信給王國,提到六七歲的少子方"很像長孫子",羅繼祖在這封信下面按了雲:"公文'很像長孫子',對我來說,我軟弱不好做, 公開場合對我的日常步驟非常滿意,聽大人的話。我記得我七歲回到上海時,熟人看到我說我的行為很像三台(三台是淮安對公衆的習語)。把我作為一個典型的例子,你可以看到愛我。"(《羅振宇王國魏書信》東方出版社2000年版)作為長孫,羅繼祖小時候就被羅振宇所愛。

"這些年來,我所做的一件事就是為我的祖父和王冠堂先生辯護。(羅繼祖的《再辯解觀點》,《揚州書院刊》1987年第4期)為謊言辯護不應該是羅繼祖的初衷,但對于塵土已經掩蓋了很久的事實,他有一種揭露真相的責任感和使命感。從質上講,羅繼祖對王偉之死的看法,基本上籠罩在羅振宇的陳述中。但除了殉道之外,羅繼祖确實澄清了許多謬誤,他的貢獻值得充分肯定。

(作者:彭玉平,中山大學中文系教授)